中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

1/18(月)参議院予算委員会④ TPPと農業

2016年01月19日 (火)

TPPと農業について、甘利経済再生担当大臣と森山農水大臣にお尋ねしました。

TPPは成長戦略の切り札とされ、世界銀行も「2030年までに日本のGDPは2.7%増加する」との試算を示しています。日本も同程度(GDP2.6% 13.6兆円)の効果試算を示していますが、こちらは時期を明らかにしていません。

そこで、甘利大臣に、政府資産の達成時期についてお尋ねしました。

甘利大臣からは以下のご答弁をいただきました。

「政府はGTAPモデルを、世銀はそれに類するモデルを採用しているが、世銀は動学モデルを採用しているのに対して、政府は静学モデルを採用しているという違いがある。」

「静学モデルの特徴は、途中経過は示さないで、最終的に安定圏に入った時にいくらになるかを示すところにある」

「関税以外の部分のGDP効果が大きいため、10年とか20年とか、かなり早い時期に最終形に入ると思う。」

他方で、日本の農業については懸念する声もありますが、農業生産額ランキングで見ると日本の農業生産高は世界第10位と、農業大国フランスよりも上位に位置しています。

そこで、日本の農業のベースはしっかりしているのではないか、攻めの農業の基盤はあるのではないかと森山大臣に尋ねました。

森山大臣からは、「農林水産業に従事している方の大変な努力によって、基盤としては確かな者があると思う。条件不利地域に行おいていろんな努力が重ねられてきた。今後も、努力を続けていくことが大事である。」とのご答弁をいただきました。

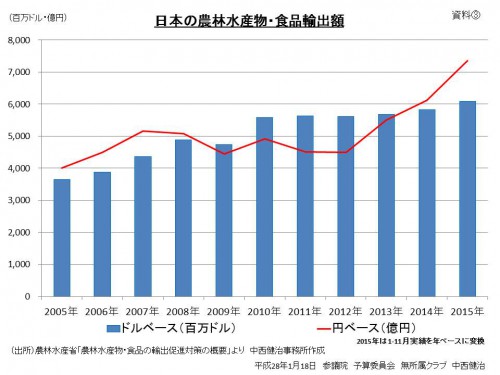

もっとも、日本の農業の輸出額は、円ベースでみると伸びてきているものの、ドルベースでみると60億ドル近辺で足踏みしております。

攻めの農業によって、輸出競争力を高めていく必要があると考えています。

1/18(月)参議院予算委員会③ 金融政策

2016年01月19日 (火)

黒田日銀総裁と安倍総理に、金融政策についてお尋ねしました。

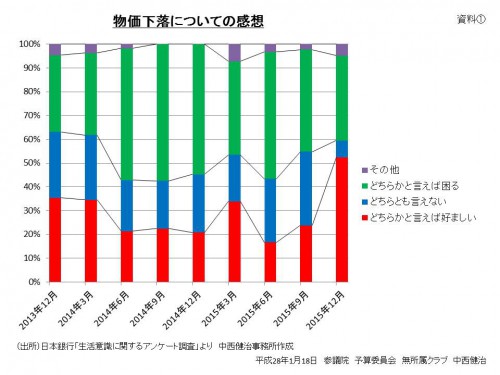

日銀の「生活意識に関するアンケート調査」をみると、1年前と比べて、「物価下落がどちらかといえば困る」と答えた人が減る一方、「物価下落がどちらかといえば好ましい」と答えた人が過半数にまで上昇しています。

そこで、黒田総裁に、このデータがデフレ期待の高まりを示しているのではないか、尋ねました。

黒田総裁からは、以下のご答弁をいただきました。

「生活意識アンケート調査の『物価下落に関する感想』という設問は、1年前に比べて物価が下がったと回答した方に尋ねたものであり、そういう回答をした人は全体の2%しかいなかった。そのため、母集団が非常に小さいという点に留意する必要がある。」

「消費者物価を構成する品目のうち、上昇した品目数から下落した品目数を差し引いた指標は上昇している。また、食品や日用品等の日次や週次の物価指数も、昨年4月以降最近までプラス幅の拡大傾向がつづいている。」

「予想物価上昇率はやや長い目で見れば上昇していると判断している。引き続き十分注視してまいりたい。」

そのうえで、銀行などが日本銀行に預けている超過準備に対してつけている0.1%の金利をゼロにする、または引き下げる可能性について尋ねました。

黒田総裁からは、「日銀当座預金への付利は、年間約80兆円に相当するマネタリーベースを円滑に供給するために資するものであり、付利金利の引き下げについては検討していない。」とのご答弁をいただきました。

他方、政府と日銀の間で共同声明を出してから3年が経過しております。この間の経済情勢の変化に加えて、物価だけを目標とすると誤解される部分もあるため、たとえば「名目経済成長率+3%を目指す」といった目標を盛り込んだ共同声明の出しなおしについて、安倍総理に提案しました。

安倍総理からは、「実質2%、名目3%を上回る経済成長を目指すということは、政府としてしっかりと目指していきたいと思うが、共同声明の中に明記する必要があるとは考えていない。」「政府日銀が一体となって、実質2%、名目3%を上回る経済成長目指していく。」とのご答弁をいただきました。

今後も日本銀行の金融政策について、引き続き注視して参ります。

1/18(月)参議院予算委員会② デフレ脱却と税収見積もり

2016年01月19日 (火)

デフレ脱却と税収見積もりについて、甘利経済再生担当大臣と麻生財務大臣にお尋ねしました。

政府の経済認識は「デフレ状態ではないが、デフレ脱却には至っていない」というものであり、デフレ・ギャップは解消されていないというものです。

そこで、金額に換算した場合の現在のデフレ・ギャップについて甘利大臣に尋ねました。

甘利大臣からは、「GDPギャップは現在マイナス1.3%であり、政権交代前のマイナス2.4%よりは改善しているものの、まだマイナス状態にある。金額に換算すると7兆円。」とのご答弁をいただきました。

そのうえで、現在の経済状態がデフレに後戻りする恐れのあるなか、はたして補正予算の規模(3.5兆円)が必要十分といえるのかを甘利大臣に確認しました。

甘利大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「7兆円のGDPギャップに対して、3.5兆円の補正予算であり、それだけを比較するともう少し大規模にやった方がよかったという意見もある。一方で、財政の信任ということもあり、2015年のPBの赤字半減目標との関係では、これがぎりぎりのところである。」

「予算だけでなくて、賃上げをするとか 下請代金を改善するとか、設備投資をするとか、民間の力を投入して、国の財政力だけではなくて民間の経済力で引き上げていくという作業を官民対話でやっている。」

「設備投資を伸ばし消費を伸ばす、そういう関係を作って、色々相まってGDPギャップがうまっていくように慎重に対処していきたい」

最後に麻生大臣へ、平成28年度当初予算の税収見積もり(57兆6000億円)は、平成27年度当初予算の税収見積もり(54兆5000億円)から3.1兆円も増加していますが、今の経済情勢を考えると、もう少し慎重に税収を見積もるべきではないか、尋ねました。

麻生大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「平成28年度当初予算の税収見積もり57兆6000億は、平成27年度補正後の税収見積もり56兆4000億円と比べると1兆2000億円の増になっており、それほど背伸びしたわけではない。」

「いずれにしても経済金融だけではなく色んなものが動くので、設備投資その他いろいろなもの勘案しながら、更に慎重に見積もっていきたい。」

デフレ対策は早め早めの政策対応が重要です。他方で、税収については下振れのリスクにも備えておく必要があると考えます。

1/18(月)参議院予算委員会① 安倍総理の経済認識

2016年01月19日 (火)

年初以来、世界市場は大荒れの状況が続いています。昨年末と比べると日経平均は10%、ニューヨークダウも8%以上下落しています。

安倍総理は、年頭の記者会見で、「新興国経済、さらには世界経済に不透明感が広がりつつ」あると指摘していましたが、その後の2週間で、日本も含めた世界の景気の不透明感は、さらに高まったのではないかと感じています。

そこで、安倍総理に、現在の経済情勢に関する認識をお尋ねしました。

総理のご認識は、以下のようなものでした。

「世界経済は全体としては緩やかに回復しているものの、アジア新興国などで弱さが見られる。」

「年明け以降、原油価格の下落、中国や欧米における金融市場の変動がみられるものの、世界経済の先行きについては、アメリカ等の回復が続くことで、ゆるやかな回復が続くことが期待される。」

「世界経済や金融市場の動向について、引き続き注視していきたいと考えている。」

しかし、株価には「半年先の景気の状況をしめす先行指標」という側面があり、先行きに不安が生じてまいります。

そこで、改めて旧・三本の矢(金融・財政・成長戦略)を強く放つべきではないか、と尋ねました。

総理からは、以下のようなご答弁をいただきました。

「世界経済は不透明感を増しているが、日本経済は緩やかな回復基調が続いており、ファンダメンタルズはしっかりしている。」

「アベノミクス3本の矢の政策で、デフレではないという状況をつくりだすことができた。さらにデフレ脱却にむけて、しっかり3本の矢をはなっていきたい。」

「この流れをさらに加速し、日本経済を上昇気流に乗せるために、実質成長率2%程度、名目成長率3%程度を上回る経済成長を実現し、戦後最大のGDP600兆円という目標に向かって、三本の矢を束ねて一層強化した新たな第一の矢を放っていく考えである。」

世界経済が、フォローからアゲンストの風に変わった今年こそ、日本経済の正念場といえます。いまこそ3本の矢の再強化が必要なのではないかと考えています。

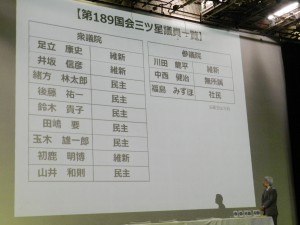

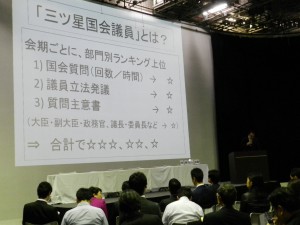

三ツ星議員に表彰されました(4年連続)

2015年12月15日 (火)

今年も田原総一郎氏が代表を務めるNPO法人万年野党から、「三ツ星議員」として表彰されました。

今回は第188回特別国会(平成26年12月24日~12月26日)と第189回通常国会(平成27年1月26日~9月27日)における議員活動の表彰であり、4年連続の受賞となります。

第189回通常国会では、集団的自衛権の是非を巡り、戦後最長となる245日間の激論が交わされました。

「日本に輸入される原油の8割はホルムズ海峡を経由するため、ホルムズ海峡が機雷で封鎖されると日本は電力不足に陥る。その場合、集団的自衛権を行使して機雷掃海を行わないと国民の生命を守れない。」と主張する政府に対して、発電実績に占める原油の割合(9.3%)を示したうえで、「電力不足に陥る」という論拠を質し、機雷掃海のような国際貢献活動は集団安全保障の枠組みの中で捉え直すべきではないかと提案しました。

【参照】7/30(木)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② ホルムズ海峡封鎖による機雷掃海

また、政府が、憲法解釈を変更する根拠として主張する昭和47年政府見解「集団的自衛権と憲法の関係」に対して、同じ日に出されたもう一つの政府見解「自衛行動の範囲について」の存在を指摘し、昭和47年政府見解作成当時の事実認識を巡る政府の説明の矛盾を指摘しました。

【参照】9/9(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解作成当時の政府の事実認識

予算委員会では、個人が宿泊客をもてなす「民泊」をいち早く取り上げ、その実現に繋げました。

もっとも、無秩序な民泊の弊害も現れつつあり、今後はルールを整備し「秩序ある民泊」へと筋道をつけることが課題となります。

【参照】3/17(火)参議院 予算委員会報告③ 旅館業法の規制緩和

右でもなく、左でもなく、真ん中の政治家として、次の第190回通常国会(平成28年1月4日開会予定)でも建設的な提言を続けてまいります。

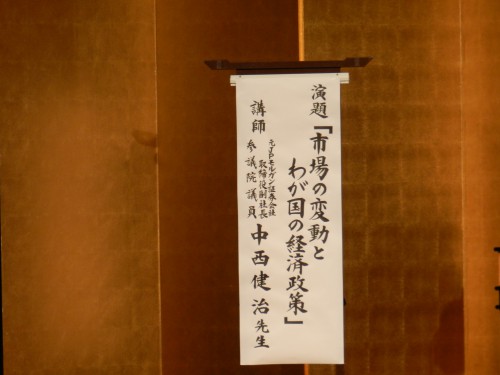

11/13(金) 三谷塾(政策セミナー)

2015年11月16日 (月)

前衆議院議員の三谷英弘氏が主催する「三谷塾(政策セミナー)」で、講師をつとめさせて頂きました。

テーマは「TPPに負けない農業」です。

TPPは、これまでとかく政争の具とされてきました。民主党政権が参加を決めた時には、自民党が反対しました。ところが、今回自民党政権が大筋合意にこぎ着けると、民主党が反対ののろしを上げると言った具合です。いずれの場合も、反対に回った勢力が「日本の主権が侵される」「日本の良い制度・習慣が破壊される」「国民の生活が危険にさらされる」などとばく然とした不安感をあおってきました。

しかし、TPPとは、包括的で質の高い経済連携の強化を目指すものです。従って、党派を超え、政治家が一丸となって前向きに取り組んでいかねばなりません。

自由貿易体制の下で、日本が、そして世界の自由主義諸国の経済が、大きく発展して来たことは疑いようの無い事実です。もちろん経済活動とは生身の人間の営みですから、「激変緩和措置」は必要です。昨日までイチゴの栽培をしていた人が、今日からいきなりソフトウェアのプログラムを書く事は出来ません。しかし、あくまで「関税や規制を撤廃し、自由な経済活動が安心して行なえる環境を作ること」を経済政策の基本とするべきです。

セミナーでは、今回大筋合意されたTPPが、どの様な目的を持ち、どの様な役割を果たすものであるかに関してお話ししました。

また、日本初の農業特区(養父市)で「攻めの農業」を実践している岡本重明氏(新鮮組代表)からは、「すでに日本の農業は倒産状態にあり、TPPうんぬん以前の問題である」との指摘がなされました。さらに「補助金漬けで競争力がつくはずがない」「規制によって創意工夫が阻害されている」「原料生産農業(単に農産物を作るだけ)では、世界の最貧層の農業と同じ。加工して付加価値をつけるべき」「名も無いばあちゃんがドルを稼ぐ国になる」と言った、これからの日本の農業を考える上で大変有益なお話を頂きました。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

10/19(月)水野賢一参議院議員・政策セミナー

2015年10月19日 (月)

安全保障関連法案の成立を受けて

2015年09月24日 (木)

平成27年9月19日、安全保障関連法案(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、および、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案)が成立しました。

私の安全保障に関する信条はあくまでも「国民の生命を守ること」にあります。そのため、集団的自衛権を全面的に否定するものではありません。むしろ、北朝鮮の弾道ミサイルという新たな脅威に対して米国と共同で対処するためには、集団的自衛権の法整備は必要であると考えます。

確かに、安保関連法案は、国論を二分する重要法案を11本も束ねたため、疑問点も少なくありません。しかし、安全保障問題は、感情論を戒め、党派を超えて、疑問点を整理し、冷静な議論を心掛ける必要があると考えます。

安保関連法案の成立を受けて、自分自身が8回質問に立ち、委員会審議を通じて訴えた問題意識を整理するとともに、今後の課題についても提言させて戴きます。

1、ホルムズ海峡の機雷掃海について

政府は、「日本に輸入される原油の8割が依存している」ことを理由に、ホルムズ海峡の機雷掃海を、集団的自衛権によって説明しようとしています。しかし、資源別発電実績に占める原油の割合は1割弱(9.3%)に過ぎず、その8割が途絶したとしても7%程度の電力不足に留まるため、集団的自衛権の要件である「国の存立が脅かされる」とまでは認められない、と考えます。

確かに、日本の機雷掃海能力は高く、これを活用するという発想自体は異論ありません。しかし、機雷敷設は、その海域を利用する国際社会に対する迷惑行為であるため、機雷掃海は、国際貢献の一環として捉えるべきではないでしょうか。機雷掃海については、集団的自衛権ではなく、集団安全保障の枠組みでとらえ直すべきと考えます。

【参照】7/30(木)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① 集団安全保障による機雷掃海の可否

【参照】7/30(木)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② ホルムズ海峡封鎖による機雷掃海

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① ホルムズ海峡封鎖によるLNG不足

2、武力攻撃を受けた国の「同意または要請」について

集団的自衛権における「存立危機事態」の認定に当たって、武力攻撃を受けた国の「同意または要請」が必要か否かについて、政府の答弁は二転しました。

政府は、最終的に「『同意または要請』は、存立危機事態の認定に伴い閣議決定する対処基本方針の『認定の前提となった事実』として必要になる」との政府見解(平成27年8月28日「存立危機事態の認定に際し、相手国からの要請が必要であるかについて」)をまとめました。しかし、仮に、政府見解が示されないまま立法化された場合、「同意または要請」の要否を巡り、現場が混乱したことは想像に難くありません。

このような混乱が生じた原因は、「同意または要請」を条文に明記しなかったことにあると思われます。現場の無用な混乱を避けるためにも、安保法制全般を通じて、実態に即した形で条文の整除を行う必要があると考えます。

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② 武力攻撃を受けた国の要請または同意

3、朝鮮半島有事の際の退避する邦人の保護について

現在、韓国には、短期滞在者も含めて6万人弱の日本国民が在留しています。そのため、朝鮮半島有事の際には、日本に退避する在留邦人の保護が問題となります。

ところが、政府の説明は、在留邦人を輸送する艦船が、日本の船か外国の船かによって防護の方法が異なる(日本の船であれば個別的自衛権、外国の船であれば集団的自衛権)というものです。そのため、仮に外国の船であった場合、その国が「日本と密接な関係のある国」と認められ、その国から「要請または同意」がない限り、在留邦人を輸送する艦船であっても防護できないということになります。

しかし、たまたま乗る船によって邦人保護に差異が生じるというのは不条理ではないでしょうか。北朝鮮問題は、まさに今そこにある危機です。私は、どちらの船も、邦人の生命を守るためには、個別的自衛権で防護すべきと考えます。

問題はその法律構成ですが、①いわゆる在外地国民の保護の事例(海外に滞在する国民の保護について、滞在国による保護が期待できない場合、例外的に、本国が自衛権を行使することで国民の保護を図ることも国際法上許容されている)と同様に解して、外国の船で退避する邦人の保護も個別的自衛権で図る、または、②「公海上の日本の船に対する攻撃は、我が国に対する武力攻撃と解する余地がある」「我が国事態と認められる場合には、邦人を輸送する第三国船舶も個別的自衛権によって防護しうる」という政府答弁から、日本の船に対する攻撃の着手を広く認めて、個別的自衛権による第三国船舶防護の範囲を広げる、ということが考えられます。

今回の安保関連法案の審議を通じて、非常に残念に思うことは、これまでの個別的自衛権の議論が十分整理されずに、いわば二項対立的に集団的自衛権の議論がなされたことです。安保関連法制の今後の運用に当たっては、これまでの個別的自衛権の議論を整理したうえで、個別的自衛権で対応できる部分と集団的自衛権が求められる部分を精査していくことが必要であると考えます。

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 邦人輸送中の米艦防護

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 在外邦人を輸送する船舶の防護について

4、昭和47年政府見解について

政府は、①昭和47年政府見解作成当時の事実認識と比べて安全保障環境が変化したことを理由に、②基本論理を維持すれば、当てはめの部分を変更して集団的自衛権の行使を認めても法的安定性を害さないとして、集団的自衛権の行使を認めないとした昭和47政府見解の憲法解釈を変更しています。

しかし、②´基本的論理と当てはめに分ける政府の昭和47年政府見解の読み方は、「接続詞」から読み取れる論理と矛盾すること、および、①´昭和47年政府見解と同じ日に提出されたもう一つの政府見解は「国際情勢、武力攻撃の手段・態様は千差万別」であることを認めており、安全保障環境の変化は理由とならないことから、昭和47年政府見解を、憲法解釈を変更する根拠とすることは大変理解しづらいと考えます。

国民の生命を守るために集団的自衛権の議論は避けて通れませんが、そのためには、他の政府見解も含めて、従来の議論との法的安定性を保てるだけの理論的検証が必要です。安保法制を整備する大前提として、集団的自衛権の行使を容認する理論的検証を再度行う必要があると考えます。

【参照】8/19(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解

【参照】9/9(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解作成当時の政府の事実認識

5、徴兵制について

安保関連法案を巡り「徴兵制が復活するのでは?」という危惧が示されています。

確かに、政府は、「徴兵制は憲法違反である」と説明していますが、他方で「徴兵制は、軍隊を前提とする制度である」「自衛隊は、軍隊とは異なるものである」とも答弁しているため、「自衛隊は、軍隊に当たらないため、強制的に加入させても徴兵制に当たらない」という解釈を生む余地が残されていました。

そこで、この点を指摘したところ、「自衛隊は、『軍隊』そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務に服させることは、憲法上許容されるものではない。」という解釈の余地を埋める政府見解が示されました。

政府は、国民の理解を促すためにも、「総合的に判断する」等の抽象的な答弁を改め、裁量の余地を狭める結果となっても、具体的に説明する努力をされるべきだと思います。

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② 徴兵制

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① 政府の答弁姿勢

6、採決について

安保関連法案の採決は、平和安全法制特別委員会の議場が騒然となるなかで行われたとのことですが、議事録には「聴取不能」とあり、内閣提出の2法案及び維新の党提出の7法案のいずれが採決の対象となったのか明らかではありません。また、国民的な理解が進んでいない中での採決は大変残念でもあります。

しかしながら、旧みんなの党では、昨年、安保法制懇による答申が出された際に、基本的に集団的自衛権の行使容認の方向で、政調会長として議論の取りまとめを行っておりました。みんなの党は解党されましたが、こうした経緯を帳消しにする訳にはいきません。

そのため、参議院本会議での採決はあえて棄権いたしました。

安全保障環境を巡る問題は、党派を超えて取り組むべき問題だと考えます。委員会質疑を通じて見えてきた課題を含めて、不断に検討し、今後も提言して参りたいと思います。

9月11日、参議院平和安全法制特別委員会において、安倍総理が記者会見で説明した「邦人輸送中の米輸送艦の防護」について、総理の見解を質しました。

安倍総理は、昨年7月1日の集団的自衛権の行使を容認する閣議決定後の記者会見において、日本人親子が乗船する米輸送船のパネルを示しながら、「日本人の命を守るため、自衛隊が米国の船を守る。それをできるようにするのが今回の閣議決定です。」と説明しました。これを見た多くの日本人は、「日本人親子の存在」は存立危機事態の認定に不可欠であると信じたと思います。

ところが、中谷防衛大臣が、同じ事例で「存立危機事態の認定に当たって、日本人の乗船は不可欠ではない」と答弁されたため、日本人親子の存在意義が曖昧になってしまいました。

そこで、安倍総理に「記者会見時の総理の認識として、日本人親子の存在は不可欠であったのか?」と確認させて頂きました。

安倍総理は、「(朝鮮半島有事に備えて)米国と共同のオペレーションをするときに、日本人が乗っている船は守るけれども、(日本人が)ゼロなら守らない、ということになれば、そもそもエバキュエーションのプランは成り立たない。」、「(日本人が)乗っていない船を守ることもありうる。」と答弁して、日本人の乗船は不可欠ではないことを認めました。

しかし、安倍総理は、存立危機事態の認定に当たって、「多くの日本人が乗っている可能性がある船を攻撃することから、日本に対する攻撃意図が伺われ、存立危機事態に当たる」として、日本人の乗船を前提とした説明をしています(平成27年7月10日衆議院平和安全法制特別委員会)。

そこで、安倍総理に、この説明との整合性について尋ねました。

安倍総理は、「まさに日本に逃れようとしている日本人を運んでいる米国の船が攻撃される可能性がある、それは存立危機事態を認定する要素になると申し上げた。実際のエバキュエーションにおいて日本人が乗っていない船も、当然守りうる。」として、日本人の乗船は、要素に留まることを明らかにしました。

仮に、安倍総理の説明が正しいとすると、日本人が乗船している船は存立危機事態と認定される確度が高まり、乗船していない船は確度が低いということになりかねません。

そこで、安倍総理に、「この認識で間違いないか」と尋ねました。

安倍総理の答弁は、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断する中で、委員の挙げられた点(日本人の乗船)は要素になる。」「米国が紛争国から逃れてくる日本人を米国の艦船で運ぶことが想定されるなかで、その船が攻撃されるということは、日本人が攻撃されることにつながり、三要件に当てはまるという可能性があるということになる。」というものにとどまり、存立危機事態の認定の確度が高まるのか否か、という点についてはお答えいただけませんでした。

このように総理の十分な答弁をいただけていない現状においては、いまだ採決を許す環境が整ったとは認められません。なによりも、まだまだ質問事項・確認事項が残っております。

政府・与党に対しては、次期国会への継続審議を希望するとともに、間違っても強行採決などを行わないように重ねてお願い申し上げます。

9/10 財政金融委員会(東芝歴代トップの責任、相談役・顧問の情報開示、金融政策の透明性)

2015年09月11日 (金)

9月10日、参議院財政金融委員会において、東芝の不正経理問題と日本郵政上場による復興財源の確保について、質問させて頂きました。

1、東芝の不正経理問題について

東芝の不正経理問題を通じて、コーポレートガバナンス(企業統治)の在り方が問われています。

東芝では、社長・会長経験者が80歳になるまで相談役として在籍する人事が行われています。このような相談役や常勤顧問は17名に及び、取締役の人数(社外取締役を含め16名)よりも多くなっています。年功序列を美風とする日本社会において、社長より年配のOBである相談役や顧問が、影響力を行使しうる立場にあることは想像に難くありません。

相談役や顧問の存在のすべてを否定するわけではありませんが、歴代トップ同士の個人的な軋轢と自己保身が不正経理問題の主因とされるなか、有価証券報告書の開示対象にすらならないことは、コーポレートガバナンスの観点から問題があるのではないかと思われます。

そこで、相談役や顧問についても、コーポレートガバナンス・コードに照らして、情報の開示を求めるべきではないか、と質問しました。

麻生大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「有価証券報告書や事業報告書は、会社法に根拠のある取締役や監査役を対象として開示を義務付けている。」

「相談役や顧問を開示するためには、開示対象を明確に定義する必要があるが、企業では様々な名称が用いられているため、呼称だけ変えればいいということになりかねない。そこに困難があると思う。」

麻生大臣のご懸念はもっともなのですが、影響力を行使しうる立場にある方については、コーポレートガバナンスを実現していく上で、きちんと情報を開示するように指導して頂きたいと考えております。

2、日本郵政上場に関わる復興財源の確保について

委員会当日の9月10日、東京証券取引所により日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命の上場が承認されました。政府が保有する日本郵政株式会社の上場による売却収入のうち4兆円は、東日本大震災の復興財源に充てられることが決まっています。しかし、現在の想定価格は、法律上定められている通り、政府保有株の3分の2を売却したとしても、計算上、ぎりぎり4兆円の売却収入を見込める程度のものにすぎないため、今後、売り出し価格が下落すると復興財源の確保に支障をきたす恐れがあります。

そこで、麻生大臣に、「売却収入による4兆円の復興財源はきちんと確保する」という決意のほどをお尋ねしました。

麻生大臣は、「いわゆるローンチ(有価証券の発行の発表)に際しては、(売り出し価格は)現時点の企業価値を踏まえて設定していくことになる。」と述べられつつ、「(売却価格が)市場で決まるとしても、4兆円だけは断固獲得しないといけないと思っている。」との決意を明らかにされました。この大臣答弁は報道でも取り上げられ、今後の売り出し価格の下値を明確に設定するものだと思います。

【参照】麻生財務相、郵政上場「4兆円の復興財源は確保したい」 参院委(日本経済新聞 平成27年9月10日13時28分配信)

復興財源を確保するうえでも、郵政上場は極めて重要なプロジェクトと考えております。

日本郵政の西室社長は、戦後70年談話の有識者懇談会の座長を務められ、東芝相談役として役員人事にも携わっておられますが、本業である日本郵政の社長業に専念して頂きたいと考えております。

カテゴリ

- 国政報告 (8)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 環境委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 法務委員会 (15)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 本会議 (9)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 予算委員会 (17)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (64)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 決算委員会 (4)

- 外交防衛委員会 (0)

- その他委員会 (3)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- その他 (179)