中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

質問主意書≪安保法制⑤ 昭和47年見解の論理的整合性と法的安定性≫

2015年06月25日 (木)

質問主意書≪安保法制④ 昭和47年政府見解「基本的論理」≫

2015年06月18日 (木)

質問主意書≪安保法制③ 昭和47年政府見解「自衛の措置」「外国の武力攻撃」≫

2015年06月18日 (木)

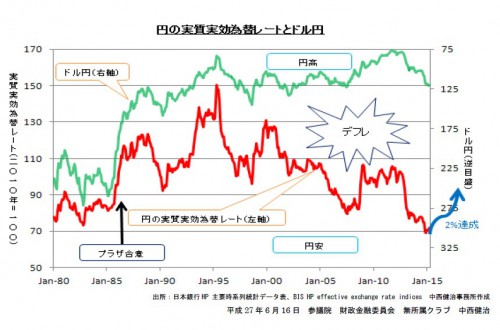

6/16 財政金融委員会(実質実効為替レートは無用の長物)

2015年06月17日 (水)

6月16日、参議院財政金融委員会において、黒田日本銀行総裁へ、実質実効為替レートについて質問致しました。

黒田総裁は、6月10日、衆議院財務金融委員会において「理論的に言うと、実質実効為替レートがここまで来ている(1973年以来、約42年ぶりの安い水準)ということは、ここからさらに円安に行くということはありそうにない」と発言したために、2時間で2円(1ドル=124円台半ば→122円台半ば)という円相場の急騰を招きました。

しかし、丹念に議事録を追ってみますと、黒田総裁は「一般的に」とか「理論的に」とかの枕詞を多用し、注意深く議論を行おうとしていたことが見受けられます。そこで、黒田総裁に、衆議院で「理論的に」と発言された真意を尋ねました。

黒田総裁のご答弁は以下の通りです。

「実質実効為替レートは難しい概念です。これが何を示しているのかは様々な議論があり、かならずしも割り切った議論はできない。」

「そのうえで、一般論として申し上げると、名目為替レートが変化せずに国内の物価が上昇すれば、実質実効為替レートは計算上円高方向に動くことになるが、他方で、内外の物価の見通しが変われば、名目為替レートにも影響する。そのため、実質実効為替レートの動きも、一概に言えない。背後にある為替レートや多国間の貿易関係は複雑である。基本的に、実質実効為替レートから、為替や物価の動きを予測することは難しい。」

「事後的にこういう計算ができて、価格競争力を示している、経済の実力を示している、いろんな議論がある。」

「いずれにせよ、このものから為替の先行きを言うことは難しい。その意味で、理論的な概念といった。」

「あくまで理論的な事後的な概念であり、先行きの物価や為替の見通しに使うのは難しい。」

他方で、いわゆる円高論者の方の中には、実質実効為替レートを使われる方も少なくありません。そこで、黒田総裁へ、実質実効為替レートの評価についてお尋ねしました。

黒田総裁のご答弁は以下の通りです。

「実質実効為替レートが開発されてから40年くらいたって、これから何かを読み取ることは非常に難しいものであり、金融政策にはすぐには役に立たない。非常に迂遠なものだ。為替の動きを占う面でも、直接的に含意がはっきりしているものではない。」

「金融政策にこれが非常に深い意味や縁はないということには全く同意見だ。」

今回の黒田総裁の発言に端を発した円の急騰を受けて、あらためて日銀総裁の発言の重みを再認識致しました。今後も発言の真意を質す姿勢を大切にしてまいります。

6/15(月)参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会報告

2015年06月16日 (火)

6月15日の参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、不在者投票(=滞在地など住民票のない自治体の選挙管理委員会を通じて行う投票)について質問しました。

満18歳以上に選挙権年齢を引き下げる公職選挙法改正案の審議が進められております。これにより選挙権者は増えますが、いまのような低投票率では民意を反映に十分しているとは言えません。そこで、投票率を高めるための取り組みとして、不在者投票の改善について質問致しました。

今回の法改正によって選挙権年齢の引き下げられる18歳という年齢は、進学や就職などで移動の機会の多い時期と重なります。本来であれば住民票を移すべきなのですが、現実問題としては住民票を移していない方も少なくありません。そのような方が選挙権を行使する方法として「不在者投票」がありますが、そのためには郵便などで投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票する必要があるなど、使い勝手が悪く、なかなか浸透しておりません。

6月10日の同委員会における参考人質疑で示された松山大学のアンケート結果も、選挙を棄権する理由の7割が、「松山市に住民票がないから」というものでした。

もっとも、すべての不在者投票が使い勝手が悪いというわけでもありません。たとえば、入院患者のために病院などで行われる不在者投票では、施設の長(院長)が代理で投票用紙を手配し、病院内に設けられた不在者投票所で不在者投票を行うことができます。また、期日前投票(=住民票のある自治体にて投票日前に行う投票)は、使い勝手の良い制度に改めた結果、順調に利用が広がっています(平成26年度衆議院議員総選挙における投票者全体に占める割合は、24.03%)。

そこで、不在者投票についても利用しやすい制度への改正が必要なのではないか、と質問致しました。

総務省からは、以下の答弁をいただきました。

「進学などで住所を移動したときは現実の住所のある市町村に転入の届出を行うのが基本である。」

「不在者投票の投票用紙の請求については、オンラインで行うことも検討している。」

「大学内に設置された期日前投票所で、不在者投票も行えるようにするなど工夫を凝らしていくことも検討している。」

初めての選挙が使い勝手の悪い不在者投票では、棄権してしまう恐れがあります。

単純に選挙権年齢を引き下げるだけではなく、選挙権を行使する機会の向上にも努めて参りたいと思います。

6/10(水)参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会報告

2015年06月11日 (木)

6月10日、参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(参考人質疑)において、神奈川県立高等学校における模擬投票について質問しました。

神奈川県では、3年に1度の参議院議員通常選挙に合わせて、すべての県立高校において模擬投票を行っています。

各政党のマニフェストに基づき、投票箱と投票用紙を用意して、生徒自身が投票し、実際の選挙結果の確定後30日以上経過してから開票を行っています。

実際の政党、実際の選挙と並行して行うため、教育委員会だけではなく、選挙管理委員会の協力も得ながら、慎重に進められましたが、その甲斐あって、若年層の政治参加意識が高まったと言われています(生徒へのアンケート結果より)。

本日は、模擬投票について、桐谷次郎参考人(神奈川県教育委員会教育長)に対して、以下の点を質問させて頂きました。

①参議院議員通常選挙だけではなく、衆議院議員総選挙や統一地方選挙とも並行して模擬投票に取り組まれては如何か。

②選挙公報やマニフェスト、候補者本人のビラを持ち込むことも生徒の自由に任せているのか。それとも、何らかの線引きはしているのか。

桐谷参考人からは以下のご回答をいただきました。

①について

「参議院議員通常選挙は時期が特定している。1年間の指導計画を作る上で、時期が特定しているという要素は非常に大きい。」

「学校ごとに衆議院議員総選挙で行ったケースもある。県立高校全体という視点で見ると、年間の指導計画をどう作るか、という点がポイントになる。」

「どういう取り組みをしていけば充実していくか、今後も検討していきたい。」

②について

「あくまで生徒の調べ学習であり、生徒が自宅などで調べてきたものを意見発表していくという形をとっている。」

「生徒が自宅でどういうものを調べ学習として使ったのか、生徒が主張する場合はその論拠は何か。そこを明確にするように、学校現場では教員が指導させて頂いている。」

実際の選挙に合わせて、教育現場で、現実の政策を教育素材として扱われたことに大変なご苦労があったとお察しいたします。

若い有権者に選ばれる政治家であるよう、今後も精進してまいります。

質問主意書≪安保法制②必要最小限度の実力行使≫

2015年06月09日 (火)

質問主意書≪安保法制①海外派兵≫

2015年06月09日 (火)

6/2 内閣委員会・財政金融委員会連合審査会(日本年金機構の個人情報漏洩:職員のネットへの書き込み)

2015年06月03日 (水)

6月2日、内閣委員会・財政金融委員会連合審査会において、日本年金機構の個人情報流出問題について質問しました。

平成27年10月より、税や社会保険料の徴収、給付の適正化を目的とした社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の通知が始まります。マイナンバー制度の導入により行政事務の効率化が図られる一方、情報漏洩による被害の拡大を懸念する声も少なくありません。

このようにマイナンバー制度には両論あるのですが、その利用拡大を目指す法案の審議中に、日本年金機構による個人情報の流出が明らかとなりました。

6月1日に日本年金機構が発表した内容によりますと、職員端末に対する外部からのウィルスメールによる不正アクセスによって、日本年金機構の保有する個人情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所)のうち約125万件の外部への流出が、5月28日に判明したとのことです。

個人情報の流出自体、由々しき問題なのですが、日本年金機構が公表する前の5月28日段階から、インターネット上の匿名掲示板に、個人情報流出を示唆する職員によるものと思われる書き込みが相次いでおりました。

そこで、以下の点について、質問致しました。

①個人情報流出を受けて、マイナンバー制度に対する国民の不安は高まったと認識しているか。

②日本年金機構の公表前から、インターネット上の匿名掲示板に職員によるものと思われる書き込みがなされていたことを把握していたか。

①については、山口俊一内閣府特命担当大臣より、以下のご答弁をいただきました。

「パスワードさえ設定していなかったのが相当数あり、初歩の初歩の話だと思う。国民の皆様が不安に感じるのは当然あると思う。」

「今回漏れた個人情報によって国民の皆様が被害を受けないように対応していく必要がある。」

②については、厚生労働省より、以下の答弁がありました。

「私としては、今初めて承知した。」

「(今日この時点まで知らなかったのか、という問いに対して)私としては承知していませんでした。」

確かに、マイナンバー制度と基礎年金番号では、制度やシステムは異なるかもしれません。しかし、国民から見れば、政府は政府であり、公的機関は公的機関であり、個人情報の管理には慎重の上にも慎重な対応が求められます。

立派な制度やセキュリティの高いシステムを作成しても、最も大事なのは運用する側の人間の意識でありモラルであると考えます。

マイナンバー制度の運用を控えるに当たり、関係省庁には改めて自覚を促したいと思います。

5/28 財政金融委員会(AIIB参加問題:参考人質疑)

2015年05月29日 (金)

5月28日 参議院財政金融委員会において、アジアインフラ投資銀行(AIIB)に関する参考人質疑を行いました。

アジアインフラ投資銀行(AIIB)とは、中国が主導する形で設立が進む国際開発金融機関のことです。

同じような国際開発金融機関としてアジア開発銀行(ADB)がありますが、2020年までに8兆ドルと目されるアジアのインフラ需要をADBだけでは賄いきれないことから、AIIB設立の動きとなりました。

当初、AIIBの加盟国は、アジアの新興国に留まると思われていましたが、イギリスの参加表明に端を発し、ドイツ、フランス、イタリアも次々に参加を表明し、創設メンバーとなる見込みです。

日本政府は当初「G7諸国からの参加はない」と見込んでいたため、G7諸国の相次ぐ参加表明に「日本外交の敗北」との批判を浴びました。

本日は、AIIBへの参加に慎重な伊藤隆敏参考人(コロンビア大学教授 政策研究大学院大学教授)と参加に前向きな河合正弘参考人(東京大学特任教授 元アジア開発銀行研究所所長)へ質問させて頂きました。

「AIIBは投資銀行寄りになってきているから、開発銀行となるべく働きかけるべき」と主張される伊藤参考人には「AIIBを投資銀行と理解して、投資クラブとして日本が参加するという選択肢はないのか。」という点について質問しました。

伊藤参考人からは、以下のご回答をいただきました。

「投資クラブに参加したとしても、日本企業はコスト的に受注を採れない。」

「AIIBが投資クラブだとしても、日本の企業や地方に投資してくれるわけではない。」

「利益が出たとしても配当を受け取るものではない。結局クオリティが低い投資クラブの中で貸しあうことになる。」

「そのため、投資クラブに参加したとしても日本にメリットがあるとは思えない。」

他方、河合正弘参考人には、「日本企業のADB落札率が極めて低いことをどのように考えているのか。」、「AIIBに参加しないことによって入札にも参加できないデメリットをどのように考えるのか。」という点について質問しました。

河合参考人からは、以下のご回答をいただきました。

「日本企業は、質は追及するものの、価格競争力はない。とはいえ、日本企業自身が落札しなくても、落札した企業は他の企業から購入しないといけない。その点は重要である。」

「AIIB加盟国でなくても入札はオープンに行うと言っている。ただ、入っていないと情報が入手しづらい。」

「途上国の中には、中国の発言力の強さを懸念して、日本が入ってバランスして欲しいという声はよく聞く。日本が入ることで、アジアの経済的な繁栄の基礎となり、日本を信頼できる国だと思ってもらえるなら、入る価値は十分ある。」

AIIBは「バスに乗り遅れるな」という単純な話ではありません。メリット・デメリットを慎重に検討しながら、参加の是非を判断すべきと考えます。

カテゴリ

- 国政報告 (8)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 環境委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 法務委員会 (15)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 本会議 (9)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 予算委員会 (17)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (64)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 決算委員会 (4)

- 外交防衛委員会 (0)

- その他委員会 (3)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- その他 (179)