文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

- その他 (224)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (65)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- 予算委員会 (17)

- 法務委員会 (15)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 本会議 (9)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 国政報告 (5)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 決算委員会 (4)

- 環境委員会 (3)

- その他委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 外交防衛委員会 (0)

これまでは地元での活動が中心でしたが、今日からは神奈川県と永田町の両方を飛び回る生活に戻ります。

本日召集される第193回通常国会では、まず災害復旧など緊急を要する事態に対処するための補正予算を速やかに成立させる必要があります。その上で、最大の経済対策である2017年度予算をしっかりと審議していきます。

ほぼ時を同じくして、アメリカではトランプ氏が第45代大統領に就任します。型破りな面もありますが、有能なスタッフが周囲を固めているのも事実です。どのような政策が打ち出されてくるのか注視したいと思います。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

無駄のない効率的な政策の執行を行なう政府を目指す「自民党行政改革推進本部(河野太郎本部長)行政事業レビューチームの提言」をまとめ、昨日記者会見を行ないました。この後、官邸で菅官房長官に申し入れを行なっています。

今回は、特に「翌年度の『目玉』となる政策に関する予算要求・要望のあり方」に関して多くの指摘を行ないました。その結果、すでに予算要求が取り下げとなったものもあります。

予算の獲得は注目を浴びる華やかなものです。一方、予算が効率良く使われているかをチェックすることは、膨大な時間がかかる地道な作業となります。しかし、一つ一つの積み上げが、やがて大きな効率化につながりますので、丁寧につづけていくことが重要だと考えています。

カテゴリ:

今朝は大手証券会社が主催した内外の有力な機関投資家や運用会社のファンドマネージャーやアナリスト、エコノミストの皆さんの朝食会(勉強会)で、主として経済政策と今後の政治課題に関する講演と質疑を行ないました。

先日、国際金融都市構想を議論するために、都議会に提出された海外の運用会社を対象とした調査では、要望事項の第一位は「優遇税制」でした。しかし、最前線にいた者としては、たとえばこの会合のように「東京が、有力な運用者と投資家が、気軽に且つ密に接触し情報交換が出来る場であること」のほうが重要だというのが実感です。

その様な人達を海外から引きつけるためには、競争力のある税制を整備することは当然ですが、「家族を含めた生活のしやすい環境を整備する」など地道な工夫が必要だと思います。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

今日はご飯の話題です。平日の朝は、ほとんど毎日「部会」と呼ばれる勉強会が自民党本部で開催されます。「朝食を食べながら」ですから、パワーブレックファストといいたいところですが、基本的に和食の弁当のことが多いので「力朝食」でしょうか(苦笑)。

さらに、お昼にも様々な会合があるため、やはり食べながらのパワーランチ(力昼食)。メニューは基本的にカレーなのですが、たまにオムライスということもあります。

「毎日カレーでは、、」と思われるかもしれませんが、1966年開店の自民党食堂の伝統の味はなかなかのものです。党本部にお越しの際は、是非9階の食堂でお召し上がりください!

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

パワーブレックファスト第二弾!

今回は「代替投資」つまりヘッジファンドの皆さんです。日本経済、特に日本の金融政策について、突っ込んだ議論をしました。

実は先日、昔の同僚が「シンガポールでファンドをやる」と挨拶に来てくれました。彼らの様な運用者が東京をベースに活動してくれるようにしないと、国際金融市場としての地位は危ういと考えています。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

1875年の観測開始以来初となる都心での積雪の中、財政金融委員会での質疑に立ちました。

<顧客客本位の良質な金融商品・サービスの提供>

まず、今回の金融行政方針において「金融機関が顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競う環境の整備」がうたわれ、規制を形式的に守れば良いのではなく、「実質的に良質な金融サービスが提供されているかどうかが問われるようになった」ことを改めて高く評価しました。その上で以下の質疑を行なっています。

—————

1.改正保険業法による保険ショップ規制

保険ショップは「色々な会社の保険をワンストップ・ショッピングで比較して、ベストなものを選べる」という消費者の利便性向上を目指した規制緩和によって誕生したはずです。

しかし、実際には「手数料競争をさせて一番高い手数料を払う会社の保険を売っている」との批判があり保険業法が改正されました。5月の改正による状況の改善状況をうかがいました。

金融庁からは「財務局と連携した調査で、体制整備、情報提供、以降把握・確認義務など新たに導入された制度に関する理解が進んでいることを確認した。さらに細かく監督していく」との答弁がありました。

そこで「改正後の保険業法でも、基本的には保険会社が保険ショップなどを指導することになっている。販売力を背景に手数料競争をさせるほど力をつけた相手に、きちんと指導ができるのか?」という問題提起をしました。

金融庁からは「規模の大きなものには、金融庁が前に出て指導を行なう」との答弁がありました。

制度上は、金融庁が直接監督に入ることが可能です。「規制を緩和した場合には、監督を厳しくすべきである」との意見を申し上げました。

—————

2.高金利で誘う抱き合わせ販売

今の3か月物円定期預金の金利は0.01%です。ところが、銀行の店頭などでには「7%」という驚くような金利の広告が堂々と掲げられています。

実は、これには条件がついています。7%が適用されるのは申込額の半分以下、残りの半分以上は投資信託を買ったりファンドラップ口座に入金したりする必要があります。つまり手数料がかかります。

そもそも7%というのは「年率換算」であって、実際に優遇されるのは3か月だけです。しかも残高の半分だけですから「優遇された利息よりも、投信の販売手数料の方が高い」という仕掛けです。

こういう形で退職金や相続したお金を囲い込む営業は、政府が目指している「顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供」という方針と合致していないのではないかとおたずねしました。

麻生金融担当大臣からは「個別の金融機関の商品にはコメントできない」としながらも、「相手の知識にあった適切な情報提供を行なうのが基本。7%だけ目につくように大きく書いて、3か月を小さく書くのは如何なものか。7%がつづくと誤解してぬか喜びする」などと、この販売方法を問題視していることを強く示唆する答弁がありました。

—————

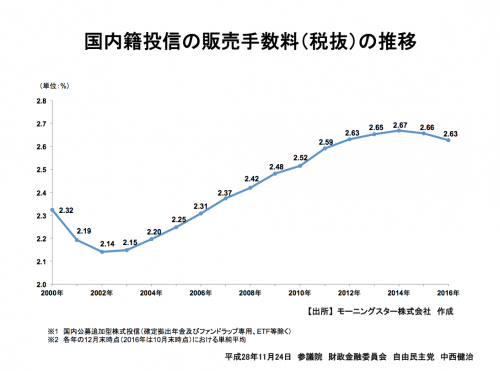

3.上昇をつづける投信販売手数料

わが国の投信の販売手数料の平均が一貫して上昇傾向であることに対する金融庁の見解は、「販売手数料の高い複雑な仕組みの商品のウェートが増えた」というものでした。

そこで「複雑なものを増やして手数料を上げるという姿勢はおかしい。本気で『貯蓄から投資へ』というのなら、分かり易くて手数料の安い商品を丁寧に販売すべきである。また(目新しさで売ろうとして新商品を投入しつづけた結果)小規模投信が乱立し、手数料を高止まりさせている。改めるべきではないか?」とおうかがいしました。

麻生金融担当大臣からは「手数料はサービスに見合ったものでないとおかしい。金融審議会で『顧客本位の業務というものを運営するために、原則としてどういうものが適当なのか』を改めて考える必要がある」との答弁がありました。

—————

一夜明けた今朝の日経新聞の一面トップが、「金融機関に行動原則:顧客本位へ7項目」であったことはご存知のとおりです。

—————

*冒頭の契約者保護に有効な「生命保険契約者保護機構に対する政府補助」を延長する案件に関する質疑は、「議事録全文」をご参照ください。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

カテゴリ:

○中西健治君 おはようございます。

大変寒い朝を迎えておりますけれども、この国会議事堂内の通路も幾分寒いという感じがいたしますけれども、しっかり質疑の方はやっていきたいと思います。

早速、今回の改正案に関連して質問の方をさせていただきたいと思います。今回の改正案は、金融機能強化法、株式保有制限法、保険業法など、平成29年3月末までに期限が到来するものの延長ということになっております。

これらは、いずれも我が国の金融危機に対応して90年代の後半そして2000年代の前半に制度化されたというものであります。金融機能の安定強化のために本来時限立法として作られてきたものでありますけれども、リーマン・ショックや東日本大震災を経て累次延長がされているということであります。

今般、この三法を5年間延長するということでありますが、この延長そのもの、これについては異存はないというところでありますが、是非この機会に、五年後の姿について基本的な考え方、これをお伺いしたいというふうに思っています。

その中で、保険業法の改正について、これは保険契約者保護機構制度、これの制度に関することでありますけれども、この制度はどういうふうになっているかというと、四千億円保険会社が自前で積立てをする、事前積立てを行う。そして、四千六百億円、四千六百億円というのは政府保証付借入れができる枠が設定されていて、これでも足りない場合には政府の補助を行うことができる。

これを延長しようと、こういうものになっているわけであります。

この制度、四千億円の積立て、四千六百億円の政府保証そして政府補助と、こういう形になっているわけでありますけれども、この四千億円について言うと、現時点でもう二千五十億円積立てが行われております。今回延長を行うことによって、毎年三百三十億円業界が積み立てるということになっておりますので、この延長期間の終了時点では、ほぼほぼもう四千億円の事前積立てが完了するということになります。

そうなったときに、この四千億円でこれ止めるのか、これを止めなければ、更に事前積立てを大きくしていくということになると、まさかのときの政府補助というのも可能性としては低くなる、金額も小さくなると、こういうことにもなり得るかなというふうに思いますので、五年後のこの延長が終わったときの姿についてどうお考えになられるかお伺いしたいというふうに思います。

その際に参考となるのは、二〇〇三年にりそな銀行に対して公的資金が二兆円入れられました。そして、金融危機というのはほぼ収束に向かっていったということであります。ですから、銀行に対して二兆円を入れたということを勘案した上で、この八千六百億円プラス政府補助といったような規模感、そして今後、業界に負担を更に求めていくのかどうか、こうしたことについて大臣の所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

御指摘のありましたように、いわゆる生命保険契約者保護機構、この資金援助に関しましては、御指摘のありましたとおり、これは三段階に基本的にしてあります。

まず第一段階は、御存じのように、限度額四千億円の生命保険会社によります事前積立てということで、御指摘のとおり二千五十億円今既にたまっておって、毎年三百三十という形になっておるのが第一。次に、その限度額四千億円の保護機構によりますもので次、もしそれがうまくいかなかった場合は借入できます、政府が出しますというのが第二段階です。

問題は、それでも足りない場合はどうするんだという話でして、このときに一定の条件の下で政府補助ができますというような形にしてありますのが今の仕組みでありまして、まずは、業界が負担することを前提とした一定の基準というものに基づいて設計されておるんですが、今お尋ねの事前積立て四千億円が仮に三百三十ずつ積み立てて達成された後の負担の在り方については、これは現時点で今どうこうしようという絵が描けているわけではありません。

理由は、その時点において保険業をめぐる状況というのは一体どんなものかってよく見えておりませんし、加えて、保険業に対する信頼というものを維持するためにはどんな資金援助の枠組みが考えられるかという、適切かといった観点からもちょっと検討させていただかにゃいかぬということだと思っております。

現時点で確たることを申し上げるのはしたがって困難なんですが、先ほどりそなの例を引かれましたけれども、九八年でしたか、あのときの銀行のときの騒ぎだったんですが、あのとき二兆円ということで政府投入はしましたけど、今、あれは全額返済が終わっておりますので、そういった形であれはうまく生かされた金だと思っていますが、この保険の場合には、今そういった例が差し迫っているわけでもありませんので、今の段階でこういう絵でというのを考えているわけではございません。

○中西健治君

今の時点で差し迫った金融危機があるというわけでもないので、幾らだったら必要十分なのかというのは見通しにくいということだろうというふうに思いますが、これは時限立法で、申し上げたとおり五年ずつ延長してきているということでありますので、いつまで延長すればいいのか、こうしたことを考えるに当たっても、やはり将来のこの枠組みをどうしていくのかということは考えていかなければいけないということだろうというふうに思います。今回、五年間延長しますので、その間の金融情勢などを含めて考えていかなければいけない課題だというふうに認識しております。

続きまして、金融関係ということで、金融庁の金融行政方針、今新しいものは、顧客本位の良質な金融商品、サービスの提供ということが強くうたわれているわけであります。フィデューシャリーデューティーというところが強くうたわれているわけでありますが、それに関して、保険及び銀行の姿勢についてちょっとお伺いしたいというふうに思っております。

まず、保険の販売についてなんですけれども、前回の質疑では時間が最後の方になってしまったので、投信に類似した保険の販売、この手数料を金融業界が自主的に開示を十月一日から始めることになったということについて、これは私もこれまで委員会で取り上げてきたものでありますので高く評価するということを申し述べて前回の質疑が終わったということでありますが、消費者保護という観点からもう少し聞いていきたいというふうに思います。

金融機関と顧客との在り方については従来から強い問題意識を持っておりまして、幾つもの例をこれまで、例えば証拠金で為替を取引するFXの取引などについてもお伺いしてきたところでありますけれども、やはり一つ一つのことを聞いていると、何かモグラたたきをしているような、そんなような感覚というのを私自身は否めないというふうに思っております。

そんな中で、今回の金融行政方針において、金融機関が顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競う環境の整備が行われて、規制を形式的に守ればよいのではなくて、実質的に良質な金融サービスが提供されているかどうかが問われるようになったということは改めて評価したいと思いますし、この方向で進んでいってほしいと、こういうふうに思っているわけでありますが、顧客に良質な金融サービスを提供することが問われるのは、銀行や証券といった伝統的な金融機関だけではないということであります。

例えば、ここでお聞きしたいのが保険ショップです。保険ショップは、本来いろいろな会社の保険をワンストップショッピングで比較してベストなものを選べる、こういう消費者の利便性向上を目指して規制緩和が行われて誕生したものであると、こういう理解をしております。

しかしながら、実際にはこの保険ショップが販売力で力を付けてきていて、保険会社に手数料競争をさせている、こんなような状況になってきているのではないか。特に、保険手数料、契約者が支払う一年分の保険料を丸々一〇〇%手数料として保険ショップが取る、こんなようなことが行われている、六割から九割というのはざらで、一〇〇%というのも見られると、こんなような状況になっているということであります。

今年の五月末に保険業法、改正されました。そしてこれが施行されたわけでありますけれども、この施行に向けていろいろと保険ショップの経営、在り方などについて動きが出てきているというふうに思いますけれども、そうした五月の前、そして五月末より後、どのような動きになっているか、お伺いしたいと思います。

○政府参考人(遠藤俊英君)

お答え申し上げます。

いわゆる保険ショップを含む保険募集人に対する我々監督をしておりますけれども、この監督につきましては、この保険業法等に基づきまして、金融庁、それから財務局、財務支局、これが協力して行っております。保険ショップの規模、業務特性などを踏まえまして、金融庁と財務局、財務支局が適時適切に連携して行うことが重要だというふうに考えております。

本年五月に施行された改正保険業法でございますけれども、保険ショップ等に対しまして、体制整備義務、それから情報提供義務、意向把握・確認義務、これが導入されております。こういった義務が事前にどういう形で準備されているか、あるいは施行後にどういったこの義務というものが履行されているかということを、我々金融庁は財務局と連携した上で調査しております。

昨年度におきましては、改正保険業法の円滑な施行に向けた保険ショップ等における取組状況を確認するために、体制整備義務に関する社内規則の整備状況でありますとか、従業員への教育などの準備状況などを確認しました。その結果、保険代理店の規模などに応じて進捗状況に差異が認められましたけれども、改正保険業法に基づく新しい制度に対する理解が進んでいることが確認されたところでございます。

また、今年度におきましても、改正保険業法への対応状況を把握するために、まず情報提供義務に関しましては、特定の保険商品の提示、推奨を行う場合の推奨理由の説明、意向把握・確認義務に関しましては、顧客の意向に適した保険商品の提供など、顧客本位の取組が図られているかについて確認することとしております。

金融庁といたしましては、保険ショップ等において顧客本位の取組が行われるよう、引き続き適時適切に財務局、財務支局と連携いたしまして監督してまいりたいというふうに考えております。

○中西健治君

そもそも、この保険制度の歴史を見ていきますと、昭和二十三年、戦後すぐに保険募集の取締に関する法律というものが制定されて、生命保険、代理店の一社専属が義務付けられたということになっております。保険会社に対して、販売店はその保険会社の保険しか扱えないということになっていた。

これは、手数料目当ての不適切な保険募集や乗換え営業というのが横行したために、そうしたものを排除しようということでできた制度、この制度をまた改めてつくったのが保険ショップということだと思います。ですので、この制度、規制を緩和したというわけでありますが、そのときにはやはり監督は厳しくしていかなければいけないということなんだろうというふうに思います。

その中で、現在、今、遠藤局長の方から、金融庁とそして財務局で監督をしっかり行っていると、こういう趣旨の御発言をいただきましたけれども、そもそも保険会社が保険ショップに対しては指導するというようなことに制度的にはなっておりますけれども、この力を付けた保険ショップに対して保険会社が指導をしっかり行えるようになっているのか、そうしたことについて金融庁の御見解、お聞かせいただきたいと思います。

○政府参考人(遠藤俊英君)

中西委員御指摘のように、保険ショップもかなり規模、特性に応じて非常に力の強いものからもう少し弱いものがございます。我々、先ほど申しましたように、金融庁それから財務局、共同いたしまして、特に規模の大きな保険ショップに関しては、金融庁が前に出て、きちっと実態を把握した上で彼らと対話を繰り返しながら指導していきたいというふうに思っております。

○中西健治君

是非、規模の大きいところ、強いところに対しては、そうした形で直接的に指導を行うということが必要だろうというふうに思います。

そして、銀行についてでありますけれども、銀行の支店に行きますと、ホームページを見てもそうなんですが、驚くような広告というのを目にするときがあります。それは、定期預金、円の三か月の定期預金、7%の金利というものが今でもうたわれている広告が堂々と貼られております。

7%の金利など払えるはずがないじゃないかというふうに思いますけれども、普通、通常の預金金利は0.01%、そしてオンライン専業銀行の中では0.1%か0.2%、こういう預金のところもありますが、メガバンクでも7%というのをうたっているところがあります。

これはどういうことかというと、この7%には条件が付いていますと。投資を2百万円行うのであれば、半分の百万円まではこの三か月の定期預金で7%利息を付けますよと。しかし、残りの百万円については投資信託やファンドラップ口座に入金をしなきゃいけないということになっております。言わば抱き合わせで販売をしているということになります。

この7%なんですが、普通7%といったら、百万円預けたら7万円利息が付くんじゃないかと、こういうふうに思うわけですが、三か月しか認められない、三か月ということですので、年率換算での7ということであります。そうすると、一見利息が7万と思うんですが、実際は四分の一の1万7500円、これが百万円に対して支払われるということになります。ただ、通常の利息は三か月で25円にしかなりませんから、1万7475円こちらで優遇されているということになります。

しかし、抱き合わせで投資信託などを買わなきゃいけないので、投資信託の手数料は3%弱ということですから、残りの百万円のうち3万円手数料を得ることができると、こんなようなからくりになっているということであります。

こうしたことで、退職金ですとか相続したお金ですとか、こうしたものを囲い込む、こうした営業をしているわけでありますが、これは顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競う環境の整備を目指すといった趣旨に合致していると考えられるのか、少し合致していないというふうに問題意識をお持ちなのか、ここをお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

これは、金利が安くなってくるに従って出てきた種類の商品の一つなんですが、あれは目立ちます。確かに、7%といえば、0.7の間違いじゃないかとか、0.07でもちょっと驚くぐらいですから、7%といえば書き間違いはないだろうと思って、もう入って一番最初に目に付く商品なんですが、私どもの立場としては、個別の金融機関の持っておられるそういった商品に対してコメントすることは差し控えさせていただきますが、基本的に、今言われましたように、金融機関としては、それぞれのお客のニーズ、希望に対しまして顧客の利益というものを考えて、それにかなう商品というものを提供するということに、これはサービス業としては当然の責務なんだと思いますが。

その商品を販売するに当たって、いわゆる退職金もらって、30年、40年勤めた人にそれなりの金融の知識があるかといえば、それは経理にでもいればそこそこの知識は付くかもしれませんけれども、技術屋でそういうことをやっていた人にそういった知識があるとはとても思えませんので、経験を踏まえた適切ないわゆる情報提供を行うというのが基本的なサービスというものなんだと思いますが。

今言われたように、一定の期間、これたしか三か月が主だったと思いますけれども、三か月の期間に限ってのみ7%といえば、その7%だけ目に付いて、小さく三か月と。いわゆる手口というのは、日本から寄附されても日本からの寄附と小さくしか書かない国が隣にありますけれども、そういった国の手口と同じような感じで、私どもとしてはちょっといかがなものかと思いますが、何となく七%がずっとそのまま行くんじゃないかという誤解とか、ぬか喜びとか、またいわゆるその商品と一緒に込みになっておりますその他の商品というのは組になっていますので、バスケットで入っていますので、そういった中で、同様な利回りがそっちにも適用されるのじゃないかという、まあ何となく捕らぬタヌキの皮算用みたいにどんどんどんどん夢が膨らんでいきますので、そういったような誤解を生じさせるということを主たる目的としてやっているのであれば、これいかがなものかということになろうかと思いますので、基本的には金融機関としてはこれはちょっと、今そういったような話題に今日ここでなっておりますけれども、こういったものが今後話題になっていくというような形で、自然とこういったものがこういった業界の中において定着していく、こういうやり方いかがなものかという話になってきているということになれば、それはそれなりにいいんだと思いますが、ちょっと今の段階で直ちにこれを商品として差し止めるとかいうようなことをしようと思っているわけではございません。

○中西健治君

7%というのは0.01%の700倍の金利でありますので、これはちょっといかがなものかというふうに思っております。

そして、この預金のほかに、ちょっと投信の販売ということについてもお伺いしたいと思うんですが、資料を皆さんにお配りをさせていただきました。

これはモーニングスター社、投信などの評価会社、中立的な立場にいる会社でありますけれども、我が国の投信の販売手数料の平均の推移をグラフ化したものであります。これ、明らかに上昇傾向、長い目で見て上昇傾向にあるというふうに思いますが、金融庁の認識をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(三井秀範君)

お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、販売手数料の平均値は年々上昇してきているというふうに承知しております。

この背景でございますけれども、例えば通貨選択型ファンドのような、こういった複雑な仕組みの投資信託の販売がウエートとして若干増加してきているような事実が認められまして、また、こういった複雑な商品の販売手数料は相対的に高うございますので、こういったことが背景にあるのではないかというふうに考えております。

○中西健治君

複雑なものが増えてきたから手数料が上がったということですと、貯蓄から投資へという流れにやはりさおを差すようなことになるのではないかというふうに思います。

リスク資産をより多くの人、より多くの家計に保有してもらうためには、分かりやすくて手数料が安い商品、これを丁寧に販売していくということが必要になるんじゃないかと思います。

にもかかわらず、こういう二重、三重のリスクを取ったりするもの、こうしたものが増えてきているということであれば、これはやはり業界にも改めていただくということが必要なんじゃないかと思います。

昨日の日経新聞の一面に、ちょうどやはり投信のことが出ておりました。

小規模な投信の乱立ということが出ておりまして、投信の乱立が長期投資の敵となっている、こういう見出しにもなっておりました。ですので、小規模になればまたそれも手数料、管理手数料などは上がる要因になってくるということにもなりますので、こうした投資への流れにさおを差すような形、これは考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。

最後に、ちょっと大臣の、この投信の手数料、今少し、これは金融庁は回転売買などについていかがなものかといったこともあるかと思いますので、頭打ちにはなっていると思いますが、貯蓄から投資へということに関して、やはり投信、これがもっと分かりやすいもの、そして小規模な乱立をこれから避けていく、そうした投信の進化の在り方について御所見をもしいただければと思いますが、よろしいでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君)

御存じのように、これ幾つでしたっけ、今、二・六七までが最高で行っているんですが、これはたしか限度が三コンマ幾つまでが最高限度額だと思ったんですが。

そこまでは行っていないにしても、いずれにしてもこういった形で、今、三井の方から答弁いたしましたように、複雑な投資信託につきましては、これはいろんな相手によって、お詳しい方もいらっしゃいますから、そういった方に対して勧誘を行うというのはそれなりに分かり安い話だとは思いますけれども、販売手数料について分かりやすく説明する必要があるんじゃないのという話は、これはずっと申し上げてきたところなんです。

また、商品の提供というのは、物すごい種類が多いというのも、日経に出ていたのも、あれも間違いありませんので、そういったもので、やっぱり手数料というのはいわゆるサービスに見合った話じゃないとおかしいんじゃないのということになってきておるんですが。

いずれにしても、今、日本の場合、まあ明治この方148年ですが、その間で初めて、普通にフローじゃなくてストックで物を考えられる世相が増えてきているという実態に合わせて、当然のこととしてストック対策というものを考えますと、いろんな、投資信託を含めて金融商品の販売とか提言とか商品開発とかいろいろあろうかと思いますけれども、金融機関においてもそういった所得層に合わせて、いわゆる金利も付かない金、たらたらうん百兆円銀行にただ寝たように置いておくなり、つぼの中に入れて自分の家に入れておくなり、たんすの中に入れておくなり、いろんな人がいるんですが、金利が付かないからそういう話になってくるんだと思って、引き下ろすたびに手数料ですから、そういった感じだったらその方がいいんじゃないかといってクマヒラ金庫の小型金庫が売れたろうなんていう話がおちょくって言えるぐらいな数売れていますから、そういった話になってきておりますので。

今、金融審議会におきましても、何というの、顧客本位の業務というものを運営するために、これは原則においていわゆるどういった形のものが適当なのかというのを改めてもう一回考えないと、今までのようにフローな話ではなくてストックでしばらくいると、毎日のように、株でも買おうものならもうとにかく売らせよう買わせようというので、毎日のごとく、まあ電話料が安くなったか知りませんけれども、野村証券から何とか証券からじゃんじゃん電話掛かってきてゴルフもまともにできないという話はよく田舎に行ったら聞かされる話ですけれども。

そういった話ではなくて、気が付いたら、一年たちましたらお預けになった分については3%付きましたと。ゼロパーと思ったら3%付きました、サンキュー・ベリー・マッチと。だったら、おたくとの約束はもうちょっと、8%か、じゃ、俺、3%もらえばいいから、残り2%、中西さん、あなたの腕だからやるよと。悪くないでしょう、こういうのも。

歩合なんだから、やればいいじゃない、そうしたら。で、俺も、よし、麻生のために一生懸命稼げばその3%以上は全部てまえでもらえるなと思ったら一生懸命やるというのも一つの考え方じゃないんですかという話をしようものなら、いや、そんな、何とかといってみんな言われるんですけれども、真面目にちょっと考えないと、ほかの商売でそんな話幾らでもありますから、そういったような形を考えられた方がいいんじゃないのと、今振り込んではあります、ちょっと検討させますので、これ、もうしばらく時間をいただければと思います。

○中西健治君 どうもありがとうございました

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

カテゴリ:

今朝のパワーブレックファストのお相手は、ロンドンとニューヨークの資産運用会社のポートフォリオ・マネージャーの方達でした。

日本の政治経済情勢などについて様々な観点から議論をしたのですが、「働き方改革が成長戦略にとって重要である」と言う点について強い関心を示していました。

「来日して以来、日本の様々なサービスの質の高さに驚いている」とおっしゃっていたので、「是非、10時の開店時刻に三越に行くべきだ」とお勧めしました。気配りが行き届いているのは当然ですが、ズラリと並んでお辞儀をしてもらえる経験はお二人とも生まれて初めてだと、、

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

ついに日の出を完全に追い越しました(笑)

今朝は来日した海外の機関投資家と、朝食を取りながらの意見交換会からスタートです。いわゆる「パワーブレックファスト」ですね。

本会議の後は、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会、 住宅土地・都市政策調査会、中古住宅市場活性化委員会、メディアのインタビュー、IT戦略ミーティング、フィンテックの勉強会とつづき、夕方には湯河原での牧島かれん衆議院議員の国政報告会におうかがいします。

良い一日をお過ごし下さい。

192-参–財政金融委員会-3号 平成28年11月10日

○中西健治君

おはようございます。

今日は、消費税法の審議ということでありますけれども、昨日の大統領選を受けて初めての財政金融委員会ということになりますので、やはりこの問題から入らざるを得ないというふうに思いますので、この大統領選についてまずお伺いしたいというふうに思います。

昨日のアメリカ大統領選の結果は、大方の予想に反してトランプ新大統領となることが決まったということでありますけれども、この大統領選の受け止めについて、まず大臣、そしてこの大統領選が世界及び日本に与える影響についての所見をお伺いできればと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

他国の大統領選挙の話なので、私どもとしてこの種のことに関する感想等々を述べるのは差し控えさせていただきたいと思うんですが、大方の予想を裏切ってというのは多分新聞予想を裏切ってというのが正確な表現で、多くの方は、トランプを予想した方も世の中にはいっぱいいらっしゃいますので、そういった意味では、アメリカの新聞予想、特に偏った新聞、まあ名前を挙げると問題ですけれども、偏った新聞予想、テレビもかなり偏ったのがいっぱいありましたけれども、ほとんど間違えていましたので、日本の選挙予測の方がよっぽど当たるなと思いながら見ていて、正直な実感はそんな感じです。

私どもとしては、いずれにしても、経済面においては、これは日米関係というのは最も重要な関係だろうと思っておりますので、この新政権とともに緊密な経済関係、引き続き継続していくということをまず念頭に置いて考えておきたいと思っております。

今の時点でと言われても、なかなかまだ組閣をされていませんし、どういった人が財務長官、国務長官、国防長官になるか等々がまだ全く分かっておりませんので、その人たちの組閣を見てこの内閣というかこの大統領の政策の全体像が少しずつ見えてくるんだと思いますので、いましばらく時間が掛かりますが、いずれにしても、中西先生御存じのように、ここ半年間は、政権が替わって、しかも政党も替わっていますから、かなりの時間を要するのはもう毎回のことですから、今回もかなりの時間を要するだろうと思っておりますし、事実、今回の場合は、今までだと大体これがというのがよく出ていまして、そういう名前も挙がっているのは二人ぐらいなものですから、全然分かっておりません。

ただ、上下両院とも共和党が数を制しておりますから、その意味においては、政権としては前のようにねじれたような状況ではないという点は、我々としてはいろいろ話の仕方としてはあるのではないかと思っております。

○中西健治君

市場の方は乱高下という状況になっておりますけれども、六月のイギリスのEU離脱、このときも乱高下いたしました。

あのとき、参議院の選挙戦中で、この離脱が投票が行われた日に、私は、余り票にはならないなと思いつつもブログを夜眠い目をこすりながら書いたんですけれども、そのブログで何を書いたかといいますと、九二年にポンド・ショックというのがありました。ジョージ・ソロスとイギリス政府が闘ったと。ひょっとしたら藤巻先生は参戦していたかもしれませんけれども、そういうショックもありました。それから、〇八年には御存じのとおりリーマン・ショックというのもありました。

この二つに共通しているのは、経済のひずみがどこかに集中していて、リーマン・ショックであればサブプライムという問題が証券化商品という形になって、そして一つのところにマグマのように集中して、そしてそれが爆発してショックになったということで、経済にひずみがあったということでありますけれども、イギリスのEU離脱、これは政治的には大変大きなショックだったというふうに思いますが、経済に大きな問題があったということではないというふうに思います。

それから、今回のトランプ大統領、これも大きな驚きではありますけれども、今のアメリカ経済が悪い状況だということではないだろうというふうに思いますので、過度に悲観することはないというのが私も六月に書いたことであります。

ただ、気になることは幾つかありますのでちょっと今日はお聞きしたいと思うんですが、選挙戦を通じて、トランプ陣営もそしてクリントン候補もかなり保護主義的な姿勢を示していたのではないかと思います。

イギリスのEU離脱もやはり保護主義的なにおいというのは感じられるものであります。どうも、国を閉ざそうとする誘惑に駆られる傾向、内向きの傾向が世界的に強まっているのではないかというふうに思います。

ただ、歴史を振り返りますと、経済をオープンにすることによって世界の多くの国が発展を遂げて様々な恩恵を享受してきたということでありますし、その恩恵を多大に享受してきたのは日本経済ということだろうというふうに思います。一方、ブロック経済ということをしたことが、戦前行っていったことが大戦にもつながったということも事実なんだろうというふうに思います。

ですので、このようなときにこそ我が国は民主主義、自由、人権、法の支配、そして特に市場経済といったこの普遍的価値を守る姿勢を堅持して、むしろこの自由世界の旗手としての立場を貫く、声高に主張していく、こうしたことが必要なんじゃないかと思いますが、そうしたことについて大臣の覚悟と決意というのをお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

今般の大統領選挙における両候補者の発言についてのコメントというのはちょっと避けさせていただきたいと思っておりますし、選挙戦のときに言ったのと終わってから言う話はかなり違っていくのはどこの国でもある話ですから、余り気にするような話ではないんだと、私は基本的にそう思っておりまして、事実、大統領に就任した昨日の第一回目の、私はアメリカ合衆国の大統領になると昨日演説したあの演説で、いきなり株価はどうなったかというのは御存じのとおりですから、そういった意味では、一言というので簡単に変わったものになってくるんだと思っております。

自由貿易につきましては、やはりさきの大戦が終わるまで、少なくとも国家の持っている領土の大きさに比例して大体経済力が決まっているというのが戦前までの世界の経済というものの常識だったと思いますが、戦後、領土が急激に縮小した国がドイツと日本、その二つだけが急激な勢いで経済力を伸ばしたというのは戦前の経済の常識を完全にひっくり返したんだと思いますが、その根本は自由貿易というものをアメリカがギャランティーしたというのが一番大きかったんだと思っております。

それから七十年たっておるんですけれども、そのアメリカもだんだんだんだん国力というものが相対的には落ちたことになりますので、そういった中にあって、日本は、やはり、今度のTPPに限らず、きちんとした自由貿易というものは間違いなく弱小国、零細国でもやり方によって極めて大きな経済力を有することになり得るというのを証明した数少ない国の一つですから、日本としては、それをきちんとして、引き続きそれを引っ張っていくぐらいの見識なり矜持を持って臨んでいくぐらいのことは必要なんじゃないかと思っております。

○中西健治君

選挙戦中に言ったことは後で変わるということはよくあることだろうというふうに思いますが、ちょっと、この選挙戦中に言ったこと、これをもう少し取り上げさせていただきたいというふうに思いますけれども、通貨政策に関してトランプ次期大統領はこういうことを言っていました。

強いドルの概念は好きだが、ドル高は米国経済に大きな損害をもたらし、中国を喜ばせるおそれがある、中国は米国の製造業者に対する競争優位を得るために長年為替操作を行ってきた国であると、こう中国を念頭に置いた形でのドル高批判というのをしておりました。

一方で、我が国についても、これはもう八〇年代に聞いたようなせりふをまた聞いたなというふうに思うんですが、キャタピラーは円安のせいでコマツと競争ができなくなっている、こんなことも言っておりまして、この両方ともちょっと気になるのは、為替の水準が今の水準ではいけないんだと、こういうことを含意しているということだろうというふうに思います。

これまで我が国は、G7各国と同様に、為替水準は各国の財政金融政策の結果として自由な市場において決定されるものである、こうしたことを貫いてきたということだと思います。これ、大統領が替わっていろいろと市場の変動はあるかもしれませんけれども、我が国の政策は不変であるということを確認したいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

重ねて大統領候補の選挙中の個々の発言についてのコメントは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げさせていただきますと、今、中西先生言われましたように、G7またG20、OECD、いろいろありますけれども、そういったところで通貨の競争的な切下げは回避すること、また競争力のために為替レートを目標とはしないというのは、これは全員で一致してコミットをしているところでありますので、この点に関しましては他国から十分理解をされているところでもあろうと思います。

また、過度の変動や無秩序な動きというものは、これは金融とか経済の安定に対して悪影響を与えるという意見に関してもこれ各国全員一致しておりますので、認識は共有されておると思いますが、私どももその方向できちんとやりたいと思っておりますし、また、このトランプという候補者だった人があの発言の次の日に、ほかの局の人から、あれはCNNだったかABCだか忘れましたけれども、聞かれたときに関して、まあしまったと思ったんだと思いますけれども、それを修正することなく、例えば今のキャタピラーの話もそうだし、為替の話もそうでしたし、防衛に関してもフリーライダーだという話を、まあどこかで聞いたような、随分昔の話をしているなと思って聞いてはいましたけれども、次の日に、質問に、あなたがゆうべ、昨日こんなこと言っていたけれどこの視点は違うんじゃないかと質問をされたら、訂正するかと思ったら、サインしながら言ったせりふは同じせりふを四回、アイ・ラブ・ジャパン、アイ・ラブ・ジャパン、アイ・ラブ・ジャパンと四回言ってそれで終わりです。それでもうきれいにこの質問は消えた。

俺は、答弁ってこれだけで、予算委員会でアイ・ラブ・ジャパンで通れば大したものだなと思ってあれを聞いていたんですけれども、なかなか、修正するに当たってはもう候補者の立場と大統領の立場というのはよく分かっているんじゃないかな、この人はと思いながら、この人は確実になり得る可能性を自分の中に持っている人だなと、あのときあの言葉で確信したんですけれども。

いずれにしても、私どもとしては、為替というようなものに関しては、基本的には政府が介入するとかいうのは極めて、よほどのことでない限り差し控えないかぬところだと思いますが、今は御存じのように何とかファンドとか巨大な何兆ドルの金が動いているという時代ですので、そういったものに対してきちんとした対応が各国協調してやっていかないとできないという点は確かだと思っております。

○中西健治君

今までにないタイプの指導者ですからどのような手法を使ってくるかは分かりませんけれども、やはり我が国としては正論、正攻法を貫いていくことをお願いしたいというふうに思います。アイ・ラブ・ジャパンというのは、確かに候補者としては、変わり身は早いのかもしれませんけれども、いい答えになっているんだろうというふうに思います。

それでは、消費税引上げの見送りについて少しお伺いしたいと思いますけれども、内需の腰折れが心配だということで引上げが見送られたということでありますけれども、ちょっと関連して質問していきたいと思います。

私は、経済政策の最も重要な目的を一つだけ挙げよと、こういうふうに問われましたら、働きたい人に活躍の場を提供することであるということをいつもお答えしております。最近、GDPの数字の信頼性なんというのも少し疑問が呈されておりますけれども、GDPが何百兆だというのはやはり最終目標ではないということだと思います。ましてや物価上昇率も最終目標ではあり得ず、中間目標でしかないということだと思っております。

今の雇用の状況を見てみますと、有効求人倍率が全都道府県で一を超えたということであります。つまり、働きたい人に活躍の場を提供するという最も重要な目的が達成されてきているということではないかというふうに思っております。

総理も麻生副総理も、総合的な観点からはアベノミクスは道半ばという評価をされておられますけれども、この最も大事な雇用をつくり出す、創出するという点に関しては十二分に成功しているということではないかと思いますが、その点に関する所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

政権交代以降かれこれ四年になろうとしておりますけれども、安倍政権下で、有効求人倍率という言葉が使われますけれども、百人の学生が就職を希望したら、昔は八十社しか求人広告が来なかったものが百三十七社から来るようになった、それが一・三七とか〇・八一という数字の意味ですけれども、そういった状況に大きく変わった。

高知の県連の幹事長が、高知新聞に求人広告が載った、高知新聞始まって以来だと言って、それがニュースになったというほどやっぱり人が、高知で人が足りないということになったというのは大きいと思いますし、失業率というのが三・〇といえばほぼ完全就職に近いような状況だと思いますので大きく改善をしていると思いますし、就業者数を見ましても百十万人増えておりますし、大きな状況というのは、やっぱり戦後初めてだと思いますけど、とにかく有効求人倍率が全都道府県で一を超えたというのは多分戦後初めてのことだとは思っておりますので、その意味では雇用環境は大きく変わっておると思いますんですが、まだまだやらないかぬことが幾つか残っておると思ってはおりますけれども、今確実に方向としては、数字を見ても正規、非正規、間違いなく正規も増えてきていますので、いろんな意味で変わってきつつある、いい方向に変わりつつあると思ってはおります。

○中西健治君

ただ、おっしゃるとおり雇用は増えているということでありますけれども、アベノミクスの恩恵を実感できないという声があるのもやはり事実だろうというふうに思います。その最大の原因が受け取る賃金が目立っては増えていない、思ったほど増えていない、こんなことにあるんじゃないかというふうに思います。

アベノミクスによって労働市場の需給は明らかに好転したと思いますし、企業業績も上がってきています。しかし、賃上げにこうして必要なマクロ経済環境がきちんとでき上がってきているのに、ミクロ面を受け持つ企業部門がまだまだデフレマインドにとらわれてしまっていて、その最初の一歩の、この循環の一歩が踏み出せていないということは極めて残念なことじゃないかというふうに思います。

三月のこの委員会でも指摘させていただきましたけれども、企業が手元に現預金を積み上げて、労使共に賃上げに消極的というようなことが見られるわけでありますけれども、これではGDPの最大項目を占める個人消費に勢いが付くとは思えないという状況であります。

このままでは果たして消費税率を引き上げる環境が整えられるのか不安が残るということだと思います。二年半というのは長いようで短いということは、これまでの二年間もそうだったんじゃないかと思います。

この状況に関する大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

これは、今、多分最大の関心事、私にとりましてはこれは最大の関心事に近いんですが、確かに、賃金引上げ率三年連続プラスとか実質賃金は八か月連続プラスとか、いろいろなそういったマクロの数字は出てきているんですけれども、例えば、余り使われない言葉で労働分配率という言葉がありますけれども、昔は、こっちは組合員の人がおられるのでお詳しいと思うが、七七、八あったと思うね、違う。今そんな詳しいのはいないのか、ああ随分変わっちゃったんだね。七七、八あったと思いますけれども、今六八切ったでしょう、一〇%ぐらい労働分配率下がっていますよ。

これはちょっと私らに言わせるといかがなものかと思いますのが一点と、やっぱり過去に比べて企業が税金を、何というの、法人税下げろとか言って、下げた分を何に使ったんですかというと、常識的には配当を増やすか賃金を増やすか設備投資をするか、基本的に企業はその三つのうちのどれかに突っ込むはずなんですけれども、見ますと、三百八十兆ですから、今この三年間で七十四、五兆円内部留保が増えていると思います。

その七十四、五兆円のうちで企業が賃金に回したのは約三兆、設備投資が八兆だと思いますので、そういった意味ではしかるべき賃金がもっと、賃金というのは、何も本給とは言いませんけれども、ボーナスであろうといろんな形で労働者というか働いている人たちに対してやっぱり分配率を上げていかないかぬのだと思っておりますので、三百八十兆円のうち現預金が二百二十兆円に達しておりますから、金利が付かない金ため込んで何するんだと。私正直そう思って、ちょっと正直話していても、何か自信がないのか何か知らぬけれども全然ないし、また、組合員の方も、今おっしゃるように、賃上げってストライキもしないのに組合の会費だけ集めて、その金何しているんですかと思ったことないですか、そちら側の方は。俺はつくづくそう思って、いつも言うんですよ、私は、あんたら何しているんですかと。俺たちが言って賃上げをやって、それで票は民主党で、俺たちはそんな人がいいことをいつまでもやらせ続けるんですかと、私はいつも言い続けているんですけれども。

是非、こういったものは強い経済をやっていくときに、やっぱり、リーマン・ショックのときを一〇〇としても、あのときからの給料の伸び方を各国比べてみたら、これは日本の伸び率が一番低いですよ、はっきりしていますから、そういった意味では。だから、そういった意味では、きちっとした方向でいかないと、消費というものがGDPに占める比率がこれだけ高いということになってきますと、そこが伸びてくるということは非常に大事なことだ、経済を回復させるためにも大事なことだと、基本的にはそう思っております。

○中西健治君

ありがとうございます。

高知で求人広告が載ったのが久々だと、ニュースになるということでありましたけれども、横浜の関内、私の事務所の周りのコンビニに行きますと、コンビニの求人広告ありますけれども、昼の時間帯でも時給千百円、こういう千百円というのを見かけるようになりました。ちょっと前から比べると何割も上がっているということなんじゃないかと思います。

それから、景気変動とか労働市場の状況を敏感に反映するパートやアルバイトの給料というのは確実に上がってきているのに、大臣おっしゃられたとおり、給料の部分、これがちょっと上がりが鈍いと、追い付いていないということだというふうに思います。

これ、働き方の改革というのもそういう点でも大変重要だというふうに思いますけれども、大臣おっしゃられたとおり、これまで政労使会議、三年連続で開かれて、そして賃金を上げる要請をされてきたということでありますけれども、少しは上がっていてもまだまだだということだと思います。

そこで、私ここで引き合いに出したいのがコーポレートガバナンス・コードなんですけど、企業には社会的責任もあります。そして、このコーポレートガバナンス・コードというのが第二次安倍政権の新成長戦略に入ったのは、これは何も株主の権利を重視するように促すということだけではないということだと思います。

利潤を内部留保としてため込んでしまうのではなくて、配当や設備投資、そして賃金などに反映して、そして成長戦略を描くと、そういうことを促していきたいということなんじゃないかと思います。

どういう目安をつくるのか、どういう目安を訴えて要請するのかというのはいろいろあるんじゃないかと思います。

企業に単に賃金を上げてくれと言うのだと今のところ動きが鈍いわけですので、大臣がおっしゃられた労働分配率をこれぐらいまで上げなければ、コーポレートガバナンス・コードというのはコンプライ・オア・エクスプレーンですから、こうしたやってくださいと言ったことについてできなければ説明責任を果たさなきゃいけないと、こういうものですので、政府の方から何%上げろということは言いづらいと、ですので目安ということになるかもしれませんが、収益が上がったらそれに見合うように賃金は上げるようにと、こういう要請をして、そしてそれができないのであれば少なくとも説明責任を果たすようにと、こういったことを言っていくのはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君)

御存じのように、日本という国は統制経済、計画経済をやっているわけじゃなくて自由主義経済をやっておりますので、私どもとしては、少なくとも賃金の水準というものは労使間の交渉によって決められるものであって、第三者の例えば政府とか公共機関がそれに介入していくというのはいかがなものかと、もうずっとそう思っているんですけれども、全然動かぬものですから、政労使会議というのも、これつくるときには、職務放棄されるんですか、労働組合側はと、そう申し上げてえらい嫌な顔をされましたけれども。だって、何をするんですと、俺たちにさせるわけでしょうというふうな話もさせていただいたんですけれども、とにかく官民対話を通じてというような話で、官が介入する話じゃないと思いますけどねとは申し上げたんですけれども。

今言われましたように事情が事情でありますので、やっぱり賃上げの引上げ率というのは、確かに過去三年間最高になってきたことは確かですけれども、それはこれまでが低過ぎたんだということもひとつ考えてもらわなきゃいけませんし、結果として、先ほど申し上げましたように、内部留保だけじゃんじゃんたまって、毎年二十四、五兆円ずつたまっていっているというのがここ三年間の実態ですから、そういった意味では、私どもとしては、今言われましたように、コーポレートガバナンスというのでやるか、どういうあれを使うかはちょっと考えないかぬところだと思いますけれども。

いずれにしても、生産性が向上しない限りは賃金は引き上げられませんので、生産性向上に資するということに関しましてはいろんなことにいろいろ支援をしてきたと思っておりますので、民需の主導の経済成長というのを考えたときに、やっぱり個人消費の伸びというのは非常に大きな要素を占めると思いますので、いわゆる未来への投資を実現する経済対策等々を始めとして、今そういった意味では強い経済の実現を目指していろんなことをやっていく中、今言われたように、企業の中におけるそういった労働分配率等々の話を私どもとしては一つの指標として考えるというのは一つのアイデアかなとは思いました。

○中西健治君

是非そういう方向で考えていただければというふうに思います。

続きまして、資料をお配りさせていただいていますけれども、こちらを御覧いただきたいと思います。

こちら、九月三十日の日本経済新聞に掲載された記事です。「アパート空室率悪化、泣くオーナー」と、こういう題の記事でありました。これ御覧いただきますと、首都圏のアパートの空室率なんですが、神奈川県が最も高く三七%と過去最高を記録しているということが報じられておりまして、大きなショックを受けたということであります。

まず、麻生大臣、このグラフを御覧になってどうお感じになられるか、教えていただきたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

空室率が上がっているというのは知っていましたけれども、神奈川県が一番というのはちょっと正直知りませんでした。これ、相続税対策、いろんなものがあるという話は聞いてはいたんですけれども、私どもとしてはこれほど数字が急激に上がっているというのは知りませんでした。

○中西健治君

だからこそ私もショックを受けたということであります。こういった統計というのはなかなかないんです、アパートの空室率の統計。ですので、これも政府が出している統計ではありませんけれども、こうしたものを見てやはり少し、というか大きく驚くということになりました。

三月の当委員会で遠藤局長と議論をさせていただきました。それは何かというと、地域銀行で不動産融資への集中度が上がってきているということを私が指摘をさせていただきました。

人口減少傾向というのは地方でより顕著な中でこの不動産融資の集中度が上がっているというのはいかがなものかと、こうした貸す側のリスク管理に関してお話をさせていただきました。局長の方からは、バブル期の水準にはないけれども伸びが高まっていることは認識されていると、金融機関のリスク管理体制のみならず、賃貸業界向け融資がビジネスモデルとして持続可能なのかという観点までも含めて注視しているという踏み込んだ答弁もいただきました。

ただ、借金をして賃貸住宅を建てるという現象、もう全国的に起きているということじゃないかと思います。もはや地域金融機関のリスク管理の問題を超えてきているようにも思います。

今後、この金融機関の潜在的な不良債権が大量に生産されて、将来的に金融制度の安定性を損なう種がまかれているのではないかと思いますが、ここら辺、金融庁の改めて認識をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(遠藤俊英君)

中西委員御指摘のように、まず金融機関の賃貸ビジネスに関する増加の事実でございますけれども、二〇一六年六月末時点では、銀行貸出し全体の伸びが前年比二・五%である一方、個人、中小企業が営む貸家業向け融資を含めて不動産向け貸出しの伸び、前年比六・七%になっており、増加傾向にあるというふうに承知しております。

三月の答弁でも御説明させていただきましたけれども、我々もこういった不動産業向けの貸出し、あるいはそれについての集中ということに関して問題意識を持っておりまして、金融機関に対するモニタリングというのを継続しております。特に、金融機関の貸家業向けの融資審査ということについていろいろと金融機関と議論しております。

金融機関は、将来の収支シミュレーションというものを実施した上で、物件の賃料収入でありますとか、物件の賃料収入以外の借主の収入でありますとか、借主のその他資産の保有状況までも総合的に勘案して、融資対象の物件収支のみならず、債務者の返済能力を重視した融資判断を行っているというふうに理解しております。

こうした融資の実態に鑑みますと、金融機関の健全性という観点からは現時点において必ずしも重大な問題があるというふうには考えておりません。

ただ、これ債務者は、建設業者から将来の借り上げ家賃の変動リスク等の重要事項について説明を受けて理解することが、これが重要であるというふうに思っております。金融機関におきましても、顧客本位の貸出しを行うという観点からは、借主に対して適切なこのリスクについてのアドバイス、これを行うことが重要ではないかなというふうに考えております。

金融庁としては、こうした点を踏まえまして、金融機関において顧客本位の良質なサービスが提供されるように引き続き促してまいりたいというふうに考えております。

○中西健治君

ここは是非注意して見ておいていただきたいというふうに思います。

今局長おっしゃられた家賃保証など、三十年間家賃が保証されているというふうに誤認しがち、誤解しがちです。あれは、二年しか家賃が保証されていないですとか五年ですとか、そうしたものが非常に、というかそれが全てと言っていいかと思います。

しかし、この家賃保証があるんだということで安易に貸家を建ててしまって、しかも借金までして建ててしまうということですと、一般の人がやるんですけど、一般の人はこの場合はもう事業主、事業者ですから、事業としてこれが成り立つのかどうかということ、これはやはり厳しく見ていっていただきたいというふうに思います。

こうした空き家が増えてしまっている、空室率が高くなってしまっているというのは、先ほど大臣も一言触れていらっしゃいましたけど、やはり相続税と絡む部分というのは大きくあるのではないかというふうに思います。二〇一五年から急増しているということも含めて、この相続税の改正ということも大きく関連しているということだと思います。

預金、現金は相続税のときは残高の一〇〇%、そして上場株式は被相続人が死亡したときの時価の一〇〇%で評価されて、そして相続税が掛けられるということでありますけど、土地は公示地価の八〇%程度、これを賃貸を目的としますと貸家建て付け地となって更に二〇%下がります、建物も建築費の五〇%程度の固定資産評価額が貸家となれば更に三〇%も下がると、こういうようなことになっております。

つまり、株を持っている人はさっさと売り払って、そして現預金にも留め置かないで不動産に変えて、さらに借金までして、そうすると大幅な節税ができて何か合理的な行動になってしまうと、こんなようなことになっております。

空き家問題がこれだけクローズアップされている中で貸家がどんどん建てられていて早くも空室に悩んでしまうというのは、それぞれの人の行動は税制上は合理的なのかもしれませんけど、合成の誤謬みたいなものが生じてしまっているということなんじゃないかと思います。

これは、ちょっと大臣、大づかみの話で結構ですけど、税制によって社会全体として適切かつ合理的な資産配分がゆがめられてしまっているということなのではないかというふうに思うんですが、この辺どうお考えになられますでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君)

今言われました賃貸アパートというのの、その敷地に係る相続税ですけれども、当然賃貸アパートということになると自分で使えない、自由範囲が制限されますので、そうすると、当然のことで評価額が減額される、もうこれは当たり前の話なんだと思いますが、今言われましたように、賃貸アパートで約三割、その敷地は借地割合に三割を掛けた割合がそれぞれ減額されることになっておるというのはもう御存じのとおりなので、借地権割合は土地によって異なりますのでいろいろ違うんですけれども。

いずれにしても、この制度を利用して相続税対策というのが行われるというのは分からぬことはないんだと思いますが、そういった報道があるということも承知をしておりますけど、ちょっと実態についてはまだ精査しておりませんので、この辺は実態をよく精査する必要があるのではないかなと、伺っていてそう思いました。

○中西健治君

是非、精査して、改めるところは改めていっていただきたいと思います。節税のためにタワーマンションを買っていて、この固定資産税については見直しを図るというようなことが国税庁の方で検討されているということでありますけれども、これは何も固定資産税だけではなくて、相続税のところでもしっかりと改めるところは改めるということが必要なんじゃないかというふうに思います。

最後に、保険について質問しようと思っておりましたけれども時間が限られてきましたので、保険については、保険を販売するときの保険料の開示というものが十月一日からメガバンクを始め多くの銀行でされるようになりました。五月の委員会で私も取り上げさせていただいて、そして金融機関に促していくと、こうしたことを金融庁していったということだと思いますが、実際にこういう開示が始まったということについては高く評価をしたいというふうに思います。

それだけ申し上げまして、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。

カテゴリ: