文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

〇中西委員

皆さん、おはようございます。自由民主党の中西健治でございます。

世界中、そして日本も含めて大変な状況になっております。今日は日銀総裁にお出ましいただいておりますけれども、いま一度、この局面において、日本銀行の金融政策について整理を少し試みたいというふうに思っております。日銀総裁には分かりやすい答弁をお願いしたいと思います。

まず、これまでの金融調節、引締めについて、その理由をお伺いしたいと思っています。

三月の政策決定会合の主な意見では、物価に関して、ほぼ全員がインフレ目標達成への自信の高まりを示しており、そのうち約半数がインフレの上振れリスクを指摘しておりました。さらに、総裁自身、先月、三月二十六日の当委員会で、現在の実質金利は極めて低い水準にあるとの認識を示しておられます。

実質金利が極めて低く、インフレに上振れリスクがあるのであれば、当然、利上げを急がないといけない、こういうことになるかと思いますが、今の日銀にはその気配は感じられません。

さらに、政策決定会合の要旨を見ても、記者会見などでの発言を聞いても、総裁は、インフレを退治するために利上げをしたとか、インフレ退治のために利上げを続けるなどとは一言もおっしゃっていません。むしろ、データがオントラックに推移すれば利上げする、こういう物の言い方をされております。

したがって、今の利上げ局面は、あくまで金融政策の正常化を目的としたものではないかと思われますけれども、この点について総裁に伺いたいと思います。

○植田参考人

お答えいたします。

私ども、基本的には、二%の物価安定目標を持続的、安定的に実現するという観点から政策を運営してまいります。長期的な物価の動向に関係が深い基調的な物価上昇率というものを注意して見ておりますが、これは二%に向けて徐々に高まってきているということを確認する中で、昨年三月以来、何回かの政策金利の引上げを実行してきたところでございます。これは、繰り返しになりますが、物価安定目標を持続的、安定的に実現するという観点で行ってきた政策変更でございます。

○中西委員

正常化というようなことについて今全くお答えをいただいていないわけでありますけれども、普通、多くの中央銀行というのは、金融政策を使って経済に働きかける、こういうことをするわけですけれども、総裁の、経済がオントラックであれば利上げするというのは、やはり金融調節を目的としているというふうに思わざるを得ないというふうに私自身は考えております。

ただ、私は、この金融の正常化ということ、これ自体は否定されるべきものではないだろう、いざという事態が生じたときに金融調節ができる柔軟性、これを確保するということは極めて重要だというふうに思っております。

総裁は就任以来、私は、順序立てて、非伝統的金融政策を排して利上げを行ってきている、こういうふうに考えておりますので、これは私は、政策をいざというときに発動できる柔軟性を確保するということも、日銀のこれまでの政策決定の中で大きな理由になっているのではないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。

○植田参考人

やや繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、私どもは、ここまで金利を少しずつ引き上げてきた背景といたしましては、経済、物価情勢が改善する下で低金利を継続しますと、金融緩和の度合いが過大なものとなるおそれがありまして、場合によっては物価上昇率が加速する、後になって急速な金利の引上げを迫られてしまう、こういうリスクもある。

こうした状態を回避しつつ、経済、物価情勢に応じて適切に政策を運営していくことが、物価の安定を通じて息の長い成長を実現していくことにつながり、国民経済全体にメリットを及ぼすというふうに考えてきたところでございます。

○中西委員

物価が思わぬ上昇を将来するのかもしれない、それを予防的に、ないようにする、そうしたことも一つの重要な政策目的だろうというふうに思いますが、やはり金融の正常化ということも大変大きな目的ではないかというふうに思います。

FRBの元議長、バーナンキさんが、量的緩和政策については、理論的には効果がないが実際には利いた、こういうふうなことを言っております。それは、異次元の政策を取ったわけですから、この異次元の政策というのは理論的に説明できるものでもない、こんなようなことを言っていらっしゃるわけですけれども、今もまだ日銀は、量的緩和を縮小しつつありますけれども、やはり異次元にいるのだろうというふうに思いますので、そこから普通の正常な世界に戻るために、私は金融政策を今まで引き締めてきているんだろうというふうに思います。

それで、今回のトランプ・ショックであります。新たな事態が起きたということではないかと思います。

多くの方が大恐慌のさなかに、一九三〇年、アメリカではスムート・ホーリー法というのが制定されましたけれども、平均関税率が四〇%に引き上げられたということがございました。そして、大恐慌は更に長引くということになりました。今のトランプ関税というのは、この一九三〇年のことを考えると、先祖返りしたにすぎないのではないか、こういうふうに思えるところがございます。

ということは、トランプの数年間、四年間かもしれません、四年間だと思いますけれども、経ても、アメリカはこの政策を取り続ける、先祖返りしているわけですから、可能性は否定できないだろうというふうに思います。ですので、大地殻変動が起きている、そして影響が大きく、長く続く可能性があるということなんじゃないかと思います。

これだけのショックが起きてきているので、私は新たな対処すべき事態が日本銀行にとっても生じているのではないかと思いますが、その認識はいかがでしょうか。

○植田参考人

今般の自動車関税あるいは相互関税の導入によって内外の経済、物価をめぐる不確実性は高まったというふうに、もちろん見ております。それがどういう経路を通じて我が国経済、物価に影響を及ぼすかという点については、複数の可能性がございますので、現在、注意深く分析を続けているところであります。

また、関税政策が今後どういう展開をたどるかという点についても、ある程度不確実性がまだ残っているというところでございます。こうした動向を十分に注視しながら、適切に政策運営を進めてまいりたいと思っております。

○中西委員

注意深くですとか注視するということをおっしゃいましたけれども、やはり、もっとはっきりしたメッセージを送らないといけないんじゃないかというふうに私は思っております。

これだけの事態ですから、大変大きな影響、不安心理が人々を覆っている、世界を覆っている、日本を覆っているということなんじゃないかと思います。総裁は金融の正常化ということをおっしゃいませんでしたけれども、私は、これまで金融正常化、まだ続けたかったんだろうけれども、これだけのことが起こってしまったので、これにはしっかり対処していくべきだというふうに考えております。

はっきりしたメッセージということでいうと、大変参考になるのが、ギリシャ・ショック、ユーロの通貨危機、ギリシャ通貨危機のときの、そのときのECBの総裁であったドラギさんの言い方であります。ドラギさんは、そのときに極めてシンプルなメッセージを発しました。それは、「我々の権限の範囲内で、ユーロを守るためには何でもやる用意がある、そうして信じてほしい、それで十分だ」、こういうシンプルで強いメッセージを発しました。そして、これがドラギ・マジックと言われましたけれども、ユーロ危機というのは、通貨危機というのは収束に向かっていったということであります。

やはり、これまで日銀というのは、世界初の、白川さんのとき、黒田さんのとき、いろいろな政策を打ったことは間違いありませんけれども、それが響いたかというと、なかなか響かず時間がかかったということなんじゃないかと思います。やはり、強いメッセージ、クリアなメッセージを日本銀行には出してもらいたい、こういうふうに思います。

こういう危機を、もう危機と呼んでいいと思いますが、迎えて、注視する、注意深くではなくて、あらゆる手段を動員する、そうした用意はございますか。

○植田参考人

関税政策につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今後の動向はどうなのか、どう変わっていくのかという点も含めて、残っている不確実性がございます。これを丁寧に見極めつつ、私ども、経済、物価情勢、あるいは市場動向も確認し、見通しをしっかりと持ち、それに応じて適切に政策を判断するという姿勢でございます。

○中西委員

総裁、適時適切を繰り返されてされています、注意深く見守るということもおっしゃっていますけれども、これだけは言いませんか。政府と日銀は歩調を合わせてしっかりと対処していく、日銀総裁、お願いします。

○植田参考人

もとより、私ども日本銀行としましては、政府と緊密に連携しつつ、引き続き、市場動向あるいは経済、物価への影響を十分注視してまいりたいと考えております。

○中西委員

政府は切迫感を持って対処しようとしていますので、きっちりと歩調を合わせて対処していってもらいたいと思います。日銀総裁への質問はこれで終わります。御退席いただいて結構でございます。

○井林委員長 日銀総裁、御退席ください。

○中西委員

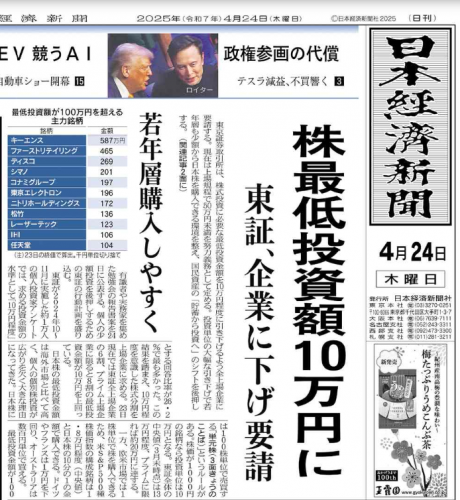

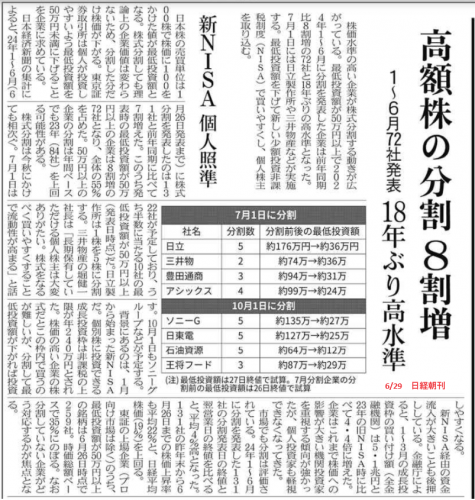

続きまして、株式市場は大変なことになっていますが、ちょっとNISAについて金融庁並びに金融担当大臣にお伺いしたいと思います。今、三万三千円、日経平均で昨日は三万三千円ちょっとというところでしたけれども、新しいNISA、去年の一月、新NISAが始まったときの株価は三万三千百九十円でありました。ということは、ちょうどそのレベルに昨日の終わり値あたりではいたということになります。

これからまた一段下がっていくということになると、ああ痛いということになる人も出てきますけれども、実は、一旦は上に上がったのが返ってきている、こういう水準であるということは知っておいていただきたいというふうに思います。その上で、やはり、長期、分散がNISAの制度の意味合いですから、しっかりと長期、分散でまた投資を続けていってほしいなというふうに私自身は思っているところであります。

その中で、このNISAですけれども、長期の運用ですので、元本を取り崩すようなことはしない、利息は、配当はすぐそのまま再投資に向ける、こういう商品が対象となっております。それは意味のあることだろうというふうに思いますが、このNISA、一年終わってみて、やはり若い人の利用率が非常に高いんです。二十代、三十代、四十代、五十代ぐらいまで、三十代、四十代がピークなんですね。そこからだんだん下がってきて、年齢が上に上がると余り関心がなくなっていく、使っていないということになります。それはどういうことかというと、やはり、お年を召してから、積み立ててくれといってもなかなかということなんじゃないかと思います。

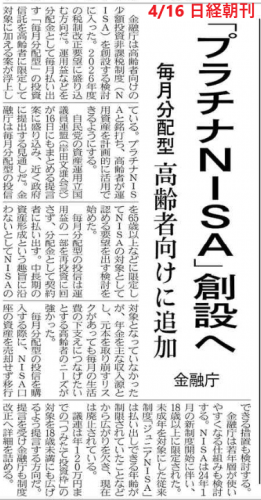

そんな中で、今、御高齢の方々、年齢が高い方々に限って、元本を取り崩してもいい毎月分配型の商品というのは、年金は隔月ですから、それの補完をするものとしても大きなニーズがあると思いますが、こうした商品を年齢を限って認めていくというのは、金融担当大臣、いかがでしょうか。

○加藤国務大臣

御指摘のように、高齢者においても口座数は増加はしているものの、二十代、三十代と比べるとその伸びは小さいと認識をしております。また、これまでも、今おっしゃるような取崩し型というんでしょうかね、分配型に対する御要望というのも頂戴はしていると思いますが、他方で、そうしたものが、これまでもそういった商品があって、それがどうだったのか、特に手数料等々含めていろいろな課題があったということも委員御承知のとおりだろうと思っております。

私どもとしては、まず、そうした商品構成を云々する前に、高齢者においても、長期、積立て、分散なんですけれども、高齢者からいうと長期、積立てはちょっとあれかもしれませんが、分散というのはまだまだありますし、高齢者においても、預貯金の形でかなり高い割合を持っておられますから、そういった意味においても、それぞれの御本人が、これからの人生の中でどういうライフイベントがあって、それに向けてどういう現金が必要だ、どういう流動性を確保しなきゃいけないというようなこともしっかりプランニングしていただいた上で、そうでない部分についてはよりうまく運用していただく、こういったこともしっかり申し上げていくことが必要だ。

そういった意味において、NISAの活用も含めて、金融経済教育、これを通じて、これは若い方だけではなくて高齢者の方も含めて、全般的な展開、これをしっかり努めていきたいと考えています。

○中西委員

質問を終わりますけれども、私は、高齢者向けに、年齢を区切った上で、プラチナNISAみたいなものをつくったらいいだろうというふうに思っております。

どうもありがとうございました。

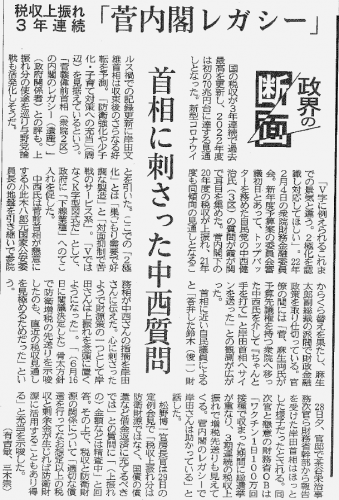

○中西委員

おはようございます。自由民主党の中西健治です。私は、2010年の参議院当選以来、当時の民主党政権の野田財務大臣に始まり、以来、歴代全ての財務大臣に対して質問に立ってまいりました。財務大臣としての加藤大臣には初めての質問ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。

加藤財務大臣が就任され、所信を述べられた際の経済、市場の環境がこれまでの大臣のそれと決定的に異なるのは、日本銀行が金融引締めに動き、実際に金利が上昇し始めているということであります。

私自身は、三十年にも及ぶ粘着性のデフレに苦しんできた我が国ですから、金融引締めは決して急ぐことなく、消費者物価や賃金に関するデータを一つ一つ確認した上で、いわゆるビハインド・ザ・カーブになっても構わない、ゆっくりと進めていくべきだと主張しているところであります。

ただ、引締めのスピードの考え方に関する差はあるとはいえ、利上げ局面であることは変わりないだろうというふうに思っております。こうした中で、この金利上昇局面で財政を預かられている財務大臣としてはどのような対応をしていくのか、まずお伺いしたいと思います。

○加藤国務大臣

まず、今、デフレではない状況からいかにデフレを脱却できる、そういう、要するに後戻りしない状況にしていくのか、これが大変大事だと思っております。そういった意味においても、経済あっての財政という考え方に立って、まずは本格的な経済の成長に向けて取り組んでいくということ、これが政府全体としての基本だと思います。

その中で、委員御指摘は、多分、国債の管理政策のことであるとすれば、まさに日銀の一連の政策が変わっていく中で、これから国債をどう確実にかつ円滑に発行していくのか、また、その中で中長期的な調達コストをどう抑制をしていくのか、こういったところに配慮しながら国債管理政策を運営していく必要があるというふうに思っております。

金利の動向や投資家のニーズを見極めた上で、市場との対話、これを丁寧に行いながら、適切な国債管理政策の運営に引き続き、また、今おっしゃったように局面が変わってきたということもしっかりと認識しながら対応していきたいと思っています。

○中西委員

国債管理政策という点では、金利が低いうちになるべく長く調達するというのが基本になるということだと思いますので、それは今まで財務省もしようとしてきたということではないかと思います。

金利が変動する時代においては、やはり予期せぬ経済ショックに耐え得る財政運営が求められるだろうというふうに思っています。よく、財政健全化というのは何のために行うのということに対して、いや、財政健全化のためだという、何か、半ばトートロジーのような問答というのがございますけれども、私は、財政健全化というのはリスクマネジメントだというふうに常々主張しているところでございます。

何が起こるか分からないので、そのための財政余力というのは常日頃から持っていかなきゃいけない、それがリスクマネジメントだ、このように考えております。

今、少数与党ということになりました。折しも、フランスでは、少数与党が緊縮予算を作ろうとして、結局、内閣総辞職。その上で、ムーディーズがフランス国債を格下げするという事態にまで発展してきております。

市場の、内外の投資家などに聞きますと、やはり、これまで日本というのは、国民の担税能力というのは高い、これはよく分かっている、いざとなったら、もし財政が悪くなったら徴税を行うことができる、余力があるということで、格下げなどは避けられてきた、こういうふうに言われているわけですが、少数与党ということになると、その課税能力、徴税能力、こうしたものに対してもやはり注視して見ていかなきゃいけない、こんなことがよく返ってまいります。

今後の、こうした状況を踏まえながら、財政健全化についてどのように考えるのか、そして、それをどのように市場にコミュニケートしていくのか、そこら辺、財務大臣のお考え、お聞かせください。

○加藤国務大臣

先ほど申し上げましたように、まず経済あっての財政ということで、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日本経済を新たなステージへ移行させる。同時に、経済、財政健全化の旗は降ろさず、財政に対する市場の信認を確保し、将来世代への責任を果たしていくことが重要だ。

そうした観点に立って、予算編成においても、経済、物価動向等に配慮しながら、これまでの歳出改革の取組を継続する一方で、重要な施策の選択肢を狭めることがあってはならない、これは骨太の方針の2024に明記をされておりますので、これを踏まえて、真に必要な事業への予算の重点化など、めり張りの利いた予算編成を行っていきたいというふうに考えております。

そして、同時に、国債へ投資をされる海外投資家なども含めて、国債に対する信認、あるいは財政の動向、これをしっかり説明していくことは大事だというふうに思っています。

実際、財政の動向は、予算や、今お話があった税制に係る政策判断、また経済情勢によって大きく変化をしていくわけであります。そのために、経済財政諮問会議において、足下の予算を反映した歳出歳入両面の対応や、直近の金利動向も踏まえた中長期の経済財政の見通しとして、年二回、中長期試算をお示しをし、これを踏まえて、金利上昇の影響など経済財政運営についての議論を行っていただく。

また、財務省においては、財政制度等審議会において、各分野の予算の内容にとどまらず、長期的な財政の姿についても、例えば、金利上昇による利払い費の増加幅に関する試算をお示しするなどして議論をしていただいている。

こうしたことも通じて、また、国会においてこうしたやり取りをさせていただく中で、国民の皆さんに分かりやすい説明を努める中で、財政に対する信認、しっかり引き続きいただけるよう努力していきたいと考えています。

○中西委員

これは、政府のみならず、与野党問わず意識していかなきゃいけないことなんじゃないかと思います。

もし格下げというようなことになった場合には、為替が円安に振れるということも起こり得るでしょうし、あと、ドルファンディング、銀行の海外でのファンディングが非常に厳しくなるので、それは、ひいては日系企業のファンディングがきつくなるということになりますので、そこは与党、野党問わず意識していきたい、意識していくべきであろう、こういうことを付言させていただきます。

続きまして、外国人旅行者への消費税免税措置についてお伺いします。

外国人の友人からは、日本に来て、安い、安い、安い、こういうふうに言われます。余り気持ちいいものではないですから、だったら、消費税を払ってでも買物するかと聞き直します。そうすると、買う、買うと言うんです、する、すると。消費税を払ったって安いものは安い、こういうことを言います。

これは為替の影響だけじゃなくて、長い間デフレが続いてきたので、国内での価格づけが、日本の商品のみならず海外の商品についても安く設定されているということも大きいのだろうというふうに思います。

であれば、私は、いっそのこと消費税免税措置というのはやめてしまうべきだ、こういうことを党の税制調査会でも何度も発言をさせていただいていますし、近頃ブログを書いたんですけれども、そのブログをXに上げたところ、97万人の方が閲覧して、ほとんどの方がコメントで賛成だ、こういうことを書いてくれております。

まず、事実確認を幾つかしていきたいと思いますけれども、2023年、昨年の外国人旅行者の免税購入額をお伺いしたいと思います。

○小宮政府参考人

免税購入金額でございますが、輸出物品販売場が免税販売を行う場合に国税庁へ購入記録情報を随時送信することとされておりまして、これを2023年について機械的に集計いたしますと、免税購入金額は約1兆5855億円となります。

○中西委員

外国人の国内での消費額5兆3000億円に対して、1兆6000億円に近い金額が免税で販売されている。デパートですとかドラッグストアで販売されているということになりますけれども、その金額の約10%が消費税免税ということになりますから、1600億円をお返ししているということになります。

今年度、2024年についていうと、訪日外国人の消費額が8兆円になる、こういうふうに予想されていますので、三割近いということになると2兆円を超える。三割そのままだとすると2兆4000億円、そうすると2400億円もの消費税を免税としてしまっているということになります。

この制度がこれまでインバウンド消費拡大のツールと位置づけられているのは認識していますが、なくても買うんじゃないか、こんなようには思っています。

またお聞きします。一人当たりの免税購入金額1億円以上の出国者数と免税購入額をお伺いしたいと思います。

○斎藤副大臣 お答え申し上げます。

令和4年度から令和5年度、2か年における1億円以上の免税購入について申し上げますが、免税購入出国者数は690人、免税購入総額は2,332億円となっております。

これらの購入者に対する税関での検査状況でございますが、1億円以上の高額購入者の9

割近くが捕捉できておらず、捕捉できたとしても、そのまた9割以上が免税購入品を所持しておらず、免税購入品を所持していない者に対し消費税の賦課決定を実施したとしても、ほぼ全てが滞納という状況になってございます。

○中西委員

1億円以上の買物をする人が690人もいる。本当は、一日当たり、同じ場所では50万円しか買えないということになりますから、いろいろな場所で、何日にも分けて購入している。とても実需とは思えない金額です。

この690人の総額は、今あったとおり2300億円。一人に直して3億円以上購入しているということになります。そして、空港で捕まえても、結局お金は持っていないんです。この人たちはいわゆる買い子ですので、税は払えない、そのまま出国しているということになるので、こうした不正、消費税を払わないで国内で転売するという不正が横行しているので、今回、システム対応、今までのやり方を変えて、デパートで免税するのではなくて、空港で確認した上で還付するという方式に改めるということですが、

私はもう、そんなシステム対応をして、お金をかけて還付するということよりも、これは、航空会社などと話すと大変心配しています。結局、長蛇の列ができるんでしょう、そして飛行機に乗り遅れる、そんなことが起こるんじゃないのと。

そうしたら、日本は税金を返してあげようとしているのに、買物袋を提げた人たちに日本政府が罵られる、悪態をつかれる、こういうことが目に見えているのではないかとも思うので、私は根こそぎやめるべきではないかというふうに考えています。

もう一つお伺いします。外国人旅行者に対して消費税をかけない、還付するというのは国際的なルールなのか、若しくは何らかの租税協定に基づくものなのか、教えてください。

○斎藤副大臣

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、リファンド方式へのルール改正ということが今検討されてございます。

この外国人旅行者向け免税制度自体につきましては、観光立国の実現に資する制度であると認識をしております。一方で、委員御指摘のとおり、不正利用の懸念があるということは事実でありますので、リファンド方式への見直しということをまさに今検討を進めているところでございます。関係各所と緊密に連携して対応していくことが重要と考えております。

もう一点、免税制度は国際ルールかというお尋ねもございました。

消費税も含めた消費課税全体につきましては、消費地で課税をするということが国際的に共通した取扱いでございますので、輸出取引については国際的に免税となってございます。

一方で、この外国人旅行者向け免税制度につきましては、条約等でその導入が義務づけられているわけではございませんが、今ほど申し上げました、消費課税は消費地で課税をするということを踏まえて導入をしているものと認識をしてございます。

国際的に見ますと、外国人旅行者向け免税制度を導入している国もあれば、そうでない国もあると認識をしてございます。

○中西委員

日本では輸出という整理で免税になっているんですが、私の知る限り、アメリカは昔から還付していません。そして、イギリスはつい最近、三年前に、VATの国であるにもかかわらず、還付制度を廃止いたしました。決めの問題だというふうに思います。

最後に、財務大臣にこの問題に関する御所見をいただきたいと思います。

○加藤国務大臣

外国人旅行者向け免税制度、一つは、観光立国という立場での議論がございます。昨年三月に閣議決定された観光立国推進基本計画で、その利用促進などによりショッピングツーリズムを推進すると示されておりますので、まさに観光立国の実現には資する制度だと思います。

他方で、今委員御指摘のように、制度の不正利用が起きているというのは事実でありますので、こうした不正利用には対応していく必要があります。税関での持ち出しが確認できた場合に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直すこととしています。

ただ、新制度の実施に向け、今いろいろとトラブルもあるのではないかと御指摘がございました。免税店の事務負担軽減や、外国人旅行者の利便性の向上、空港等での混雑防止に十分配慮していく必要があると考えております。

引き続き、関係省庁、業界団体とも緊密に連携をして、具体的な実施に当たっていきたいと考えております。

○中西委員

終わります。どうもありがとうございました。

○中西委員

おはようございます。中西健治です。 元々所属していました、昨年まで所属していました財務金融委員会で、今回差し替えで質問の機会をいただきました。本当にどうもありがとうございます。

早速ですけれども、閣法の審議ということですので、国際通貨基金、IMFへの資金拠出に関する法案について政府にお伺いしていきたいと思います。

まず、私の考えとして、日本の外交政策を推進していく上で国際機関を戦略的に活用することは非常に重要であるというふうに思います。これは多くの方がそういうふうに思われているかと思います。

一方、世界的に自国第一主義を唱える動きが強まっており、我が国においても、SNSなんかを見ておりますと、外国に援助するのか、国際機関に拠出したりする資金があるんだったら私にちょうだい、こんなような書き込みにいいね!がたくさんつくというようなのがよく見られます。

私自身は、昨今の混迷を深める国際情勢に鑑みると、国際機関などに資金を拠出する重要性はむしろ増しているのではないかと考えております。したがって、国民に対してその意義について丁寧な説明を行うこと、説明責任を果たしていくことが重要であると思われますので、今回の国際通貨基金に資金を拠出することの意義について、財務大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○鈴木国務大臣

世界経済でありますが、気候変動、それからデジタル化といったグローバルな構造的課題に今直面をしているところでございますが、特に近年、新型コロナウイルス、ロシアによるウクライナ侵略に伴いますエネルギー、食料不安など、各国が足並みをそろえて対処すべき様々な困難に見舞われていると認識をいたしております。

そうした中、多国間協調の重要性が一層増しているところでありまして、多くの国々が加盟するIMFを始めとする国際金融機関、これはこうした文脈におきまして重要な役割を担っていると思っております。

日本がこうした国際金融機関に対する主要出資国として政策課題の議論を積極的にリードすること、これは日本の国際社会におけますプレゼンスを高めるとともに、グローバルな課題解決を通じて日本の国益にも資するものと思います。これが国際機関に拠出をする意義であると考えます。

○中西委員

ありがとうございます。

このタイミングで国際機関への資金の拠出を討議するに当たっては、最近の、国連パレスチナ難民救済事業機関、UNRWAの職員が昨年十月七日のイスラム組織ハマスによるイスラエル奇襲攻撃に関与した、この件に触れざるを得ません。

パレスチナのガザ地区で活動するこの国連機関のスタッフがイスラム組織ハマスによるイスラエルの攻撃に関与した疑いが出たことで、我が国も、令和五年度補正予算に計上いたしました三千五百万ドル、約五十三億円の拠出を停止したことは御承知のとおりであります。

この件についてこの場で子細には取り上げませんけれども、資金を出して出しっ放しというのでは国民に対する説明責任を果たしているとは言い難いのではないかと思います。

先ほどの大臣の答弁にあったような目的を念頭に置いて資金を拠出したとしても、その資金の使途が果たして正しいかどうかをきちんとトレースしないのでは、出資責任、言い換えれば、株主責任とか貸し手の社会的責任、さらには国際的責任というものを果たしていないということになりかねません。

資金の拠出者として、国際通貨基金や国際復興開発銀行、世銀ですね、の活動について、その健全性などについてどのようなモニタリングを行っており、どのような評価となっているのか、お聞きたいと思います。

○三村政府参考人

お答え申し上げます。

御質問いただきましたIMFと世銀でございますけれども、この日常業務の協議でございますとか意思決定、これは両機関とも、御承知のように本部がアメリカ・ワシントンDCにございますので、ここに常駐をしてございます理事で構成いたします理事会が、通常、こうした日常業務の協議、意思決定を行ってございます。

例えば、IMFにおいて申し上げますと、加盟国に対しての個々のIMF融資プログラムの組成決定でございますとか、毎回、その資金を払い込む度、その都度ごとに理事会を開催して、その是非など、あるいは借入国がしっかりとやるべき改革をしておるか、そういったことも含めて議論をいたしてございます。

それから、IMFの融資制度をつくるですとか、変更するですとか、当然、組織運営ということで、予算ですとか財務状況、こういったものも理事会において協議をし、決定を行っているということでございます。

世銀におきましても同様でございまして、理事会ですとかあるいは分野ごとの委員会、こういったところで、世銀全体の活動戦略、基本戦略でございますとか、支援分野ごとあるいは支援を受ける国ごとの支援の考え方あるいは計画、こういった様々なことを理事会において決定、協議をしているということでございます。

日本は当然、IMFも世銀も単独で理事を輩出してございますから、ここで日本としての考え方をしっかりと打ち込むということをいたしてございますし、当然、主要な出資国として、理事会以外の場におきましても、理事室あるいは我々本省の人間も含めまして、IMF、世銀いずれも、幹部あるいはスタッフと頻繁にやり取りをし、我々の考え方を伝えているところでございます。

○中西委員

ありがとうございます。

続いて、各国の資金の拠出割合についてお伺いしたいと思います。今回は第十六次のクオータの見直しということでありましたけれども、国際通貨基金は、国家レベルの金融危機の際には必ず大きな役割を果たす極めて重要な機関であります。最近では、ギリシャ危機のときに、資金を投入するだけではなくて、経済運営に対して強く関与するといった大きな働きをしたことを御記憶の方も多いと思います。

90年代のアジア通貨危機のときには、それこそ、IMFは韓国に入って、そして韓国の産業についても随分口出しをしたということにもなりました。それだけに、国際通貨基金における発言力に影響するクオータについては常に見直し論がつきまとっており、今回も、昨年の夏頃には、出資割当額が変更になるのではないかという報道がありました。

結果的に、増資規模を50%として、各国の出資割合については現行維持で決着しましたので、我が国の発言権を維持したということは高く評価したいと思います。

ただ、この結論に至るまでにどのような議論が行われて、我が国としてどのような主張をしたのか、これについては関心が高いところでございます。是非教えていただきたいと思います。

○鈴木国務大臣

クオータでありますが、IMFにおける各国の投票権の基礎となるものでありまして、GDPなどを考慮した計算式がそのシェアの目安となっております。

今回の見直しでは、クオータシェアについて、加盟国が世界経済に占める相対的な地位の反映を求める意見が多く出され、計算式の改定を含めた議論が行われてきました。しかし、具体的な計算式の改定等については、各国間で様々な意見があり、昨年末のクオータ見直しの期限も迫る中で、日本からは、唯一の現実的な選択肢として、シェア調整を伴わない比例増資を主張したところであります。

交渉の結果、比例増資で合意が得られるとともに、計算式改革を含め、今後の更なるクオータシェアの調整に向けた指針となり得る複数のアプローチを2025年6月までに策定することに合意をしたところであります。日本は、こうした議論に引き続き積極的に貢献してまいりたいと考えております。

○中西委員

是非、今後も発言権を維持する、そうしたことに力を尽くしていただきたいと思います。

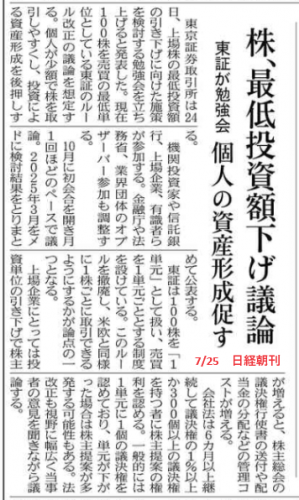

続きまして、金融教育についてお伺いしたいと思います。新NISAが一月から始まって、口座数そして買い付け金額が二倍、三倍の勢いだと報道されております。まず順調に滑り出したということではないかと思います。

私のところにも講演依頼というのがたくさん来ますけれども、そのテーマを投資運用でお願いしますというようなことが多くなってきました。それだけ関心が強いというところなんじゃないかと思いますが、私はそうした講演でよく言っているのは、これまで貯蓄から投資へということをずっと言ってきていますけれども、本当は貯蓄も投資もなんだということを申し上げております。

そもそも、貯蓄に偏重していたから貯蓄から投資へというスローガンになっているんですが、大事なのは、貯蓄も加えて、ライフステージに合ったポートフォリオをどのようにつくっていくかなので、よく言う、私が引き合いに出すのは、今のアメリカの国債、債券ですけれども、4.3%が10年で回るんですよ、こういうのを一部持っていたら、株や投資信託以外にもいいんじゃないですかなどということを言っております。

関心が強くなっているわけですけれども、やはりそこで大事なのが金融教育じゃないかというふうに思います。今日の朝の情報番組を見ておりましたら、これは驚いたんですけれども、月刊誌の少女漫画で金融に関する連載が行われておりまして、「なかよし」という講談社の少女漫画ですけれども、「お金のコンパス」という題名で、親子で学べる金融学、一番新しいのは、宝くじは投資かというテーマで、これは投資じゃなくて、一獲千金を狙うものですから、これは投機だよねというようなことを教えているということでありますが、非常に重要な取組だというふうにこれも思いました。易しく楽しく学べるというのは大変いいことだなというふうに思いました。

今回、金融経済教育推進機構が設立されます。こうした金融教育をどのように行っていくのか、現状を教えていただきたいと思います。

○堀本政府参考人

お答え申し上げます。委員お話しのとおり、NISAの口座数の順調な伸びに見られますとおり、国民の投資に対する関心は高まりを見せているというふうに考えますけれども、そうした状況であるからこそ、国民の金融リテラシーを向上させる、これが重要な課題になってきていると考えております。

こうした中、今月中の設立を目指しております金融経済教育推進機構におきましては、全国の学校や公民館への講師の派遣、あるいは各種イベント、セミナーの開催、これは引き続き行ってまいりますし、これまで必ずしも十分ではなかった職域での従業員の教育にも力を入れてまいりたいというふうに考えております。

その際、単に金融商品の知識やあるいは投資について伝えるのではなくて、資産状況やライフプラン等に応じた適切な資産構成、ポートフォリオを作成することが重要であるというようなことについても内容に含めてまいりたいと思います。

さらに、新しい取組といたしましては、無料の個別相談事業や、あるいは特定の金融機関に偏らないといった要件を満たしますアドバイザーの認定、公表なども実施してまいりたいと考えています。

○中西委員

私の知る限り、我が国には資格や検定といったものが好きな人が大変多いように思われます。かくいう私も、最近でも語学の検定などを受けておりますけれども、こうした傾向をうまく利用すれば、金融や投資に関する正しい知識の普及に利することになるのではないかというふうに思われます。金融の知識についても検定のような制度をつくってみたらどうでしょうか。

○堀本政府参考人

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、金融リテラシーの向上に関心を持ってもらえる層を増加させる、これは非常に重要な取組だというふうに考えています。 現在、民間団体にも、個人の金融リテラシーを測定するための検定制度、これがございます。このような取組は、委員御指摘の問題意識に沿うものと考えております。

金融経済教育推進機構においても、先ほど申し上げました、民間金融団体の動きと連携して、これを促進するための取組を検討してまいりたいというふうに考えております。

○中西委員

終わります。どうもありがとうございました。