中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

3/27(金)参議院予算委員会① リー・クアンユー氏と都市間競争

2015年03月30日 (月)

0:00~13:28

3月27日(金)参議院予算委員会において、安倍総理に、3月23日に亡くなられたシンガポールの元首相リー・クアンユー氏から学ぶべき点についてお尋ねしました。

リー・クアンユー氏は、都市国家シンガポールを、1人当たりGDPが日本を上回るほどの経済発展に導かれました。

その結果、都市の魅力度調査では、シンガポールは、ロンドンやニューヨークと並ぶ高いランキングを獲得する一方、東京は、ビジネスのしやすさという点で、シンガポールの後塵を拝しています。

国際的な都市間競争を勝ち抜くためには、法人税をシンガポール並み(17%)に引き下げ、英語を準公用語とするくらいの取り組みが必要なのではないでしょうか。

また、都市の競争力を高めるに当たっては、都市の需要の厚みが重要となります。

「東京一極集中の是正」をスローガンに掲げ、人や企業を東京から地方へ移転させることは、都市の需要の厚みを奪い、かえって都市の競争力を損なうのではないでしょうか。

そこで、以下の点について、お尋ねしました。

①リー・クアンユー氏から、今の日本が学ぶべき点は何か。

②法人税をシンガポール並みに引き下げるつもりはないか。

③英語を準公用語とするつもりはないか。

④「世界で一番ビジネスがやりやすい国」と「東京一極集中の是正」は矛盾するのではないか。

安倍総理大臣からは、以下の答弁をいただきました。

①について

「資源が全くない、人材こそが資源であるという認識の下、しっかりと人材を育成するとともに、徹底的なグローバル化を図り世界の中で競争力を作っていった。」

②について

「法人税率については、世界を見回して国際的に遜色のないものにしていきたいと考えている。」

③について

「準公用語と位置づける考えはないが、使える英語を身につける必要があると認識している。」

④について

「地方からの人口流入が逆に変わったとしても、東京の競争力は基本的に変わらないと思っている。」

「東京か関東圏か地方かというゼロサムではなくて、それぞれがその良さを生かして発展していく状況を作っていきたい、それは東京が競争力を失っていくことにはつながらないと思っている。」

地方の魅力を最大限高めるという点で、地方創生には大いに賛成です。

しかし、東京から人や企業の分散を図ることが、世界一ビジネスのやりやすい国につながるかは、大いに疑問です。

「徹底的なグローバル化を図り、国際的な競争力を高める」というリー・クアンユー氏の教訓からすれば、東京の国際的な都市としての競争力を高めていくべきではないでしょうか。

「人材こそが資源である」という教えに想いをはせつつ、リー・クアンユー氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

3/27(金)参議院 予算委員会報告② 国債費の積算金利・2015年度PB赤字半減について

2015年03月30日 (月)

13:28~20:44

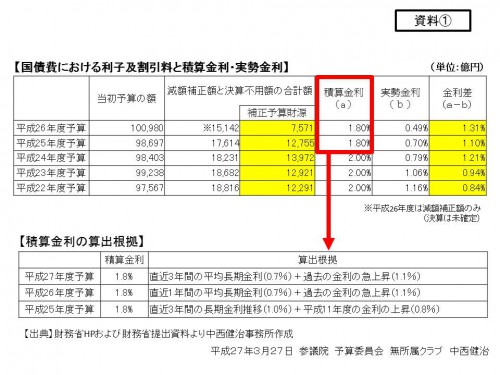

3月27日(金)参議院予算委員会において、麻生財務大臣へ国債費における積算金利と2015年度PB赤字半減目標について質問させて頂きました。

毎年、当初予算において10兆円近い金額が国債費の利払い費用として計上されていますが、毎年2兆円弱の余りが生じています。そして、そのうちの1兆円近くが補正予算の財源に充てられています。

この国債費の余りが生じる原因は、国債費の金利の想定(積算金利)が実勢金利(0.3~0.79%)よりも高めに設定されているという点にあります。

直近3年間について積算金利の算出根拠を尋ねたところ、算出根拠はバラバラであるにもかかわらず、金利だけは綺麗に1.8%とそろっています(下記資料参照)。

また、国債費は政策経費に当たらずプライマリーバランスの対象となりませんが、国債費の余りが補正予算の財源になった場合、政策経費となるため、プライマリーバランスの悪化が懸念されます。

2015年度のPB対GDP比赤字半減目標は3000億円分の余裕しかありませんので、例年のように1兆円近い金額を補正予算の財源に回してしまうと、PB赤字半減目標は未達成となってしまいます。

そこで、以下の2点を質問させて頂きました。

①国債費の積算金利は、あらかじめ決まっているのではないか。

②2015年度プライマリーバランス対GDP比赤字半減目標は達成できるのか。

これに対して、麻生財務大臣からは、以下のようなご答弁をいただきました。

①について

「まったく裁量の余地がないほど機械的に決めてしまうと利払財源の不足が懸念される。」

「ある程度客観的な機械的な決定方法としつつも、足元の情勢に応じて平均をとる期間を考えた方が合理的である。」

「最初から積算金利1.8%をフィックスして後から帳尻を合わせるわけではない。」

②について

「知っています。そうならないようにしたいと思います。」

「今の段階では補正予算を組むという考えは全くない。」

しかし、毎年組んでいる補正予算を「組むつもりはない」とまで強弁してしまってもいいのでしょうか。

むしろ国債費の余りは国債費の償還にのみにあてる、といった財政上のルールを確立すべきであると考えます。

3/26 財政金融委員会(物価安定目標達成時期の認識)

2015年03月27日 (金)

3月26日(木)財政金融委員会において、2%の物価安定目標に対する政府の認識を質問しました。

2月26日(木)財政金融委員会において、日本銀行黒田総裁から「できるだけ早期に2%の物価安定目標を目指す、というプライオリティに変わりない」とのご答弁をいただいております。

【参考】2/26(木)参議院 財政金融委員会 報告 http://nakanishikenji.jp/diet/14965

ところが、2月17日・18日の日銀政策決定会合議事要旨によると、2%の物価安定目標について、財務省の出席者も、従来の「できるだけ早期に」から「経済・物価情勢を踏まえつつ」に発言内容を変更していることが確認されます。

これまで、内閣府の月例経済報告のなかで「できるだけ早期に」という文言の削除は認められましたが、今回は、財務省が日銀の政策決定会合において、これと平仄を併せたことが伺われます。

そこで、以下の点を尋ねました。

①政府の方針は、すでに「2%の物価目標の達成を急ぐ必要はない」という方向に変更されているのではないか。

②仮に政府と日銀の方針にズレがないのであれば、改めて「できるだけ早期に」という文言を入れては如何か。

麻生財務大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

①について

「足元の物価状況について、原油価格が下がっており、当面横ばいの圏内で推移すると考えているため、政府としては、1月の月例報告で『できるだけ早期に』を落とした。」

「財務省出席者の発言は、この立場を整合的に表現したものと考えている。」

「政府としては、日本銀行は物価安定目標の実現に向けて大胆な金融緩和を着実に実行していくことを期待しており、共同宣言の時から基本的なスタンスは変わっていない。」

②について

「共同宣言における『できるだけ早期に』という表現は、白川総裁(当時)との、5年は長すぎる、1年は無理だ、というやりとりの中で、まあ2~3年くらいかなということでまとまった。」

「改めて『できるだけ早期に』という表現を入れてしまうと、その表現が独り歩きしてしまうことを恐れている。」

とのご答弁をいただきました。

原油価格の低迷が物価安定目標に影響を及ぼす中で、慎重に言葉を選ばれているのだと痛感いたしました。

3/26(木)参議院 予算委員会報告

2015年03月27日 (金)

柳澤 協二 公述人 (元内閣官房副長官補) 秋山 信将 公述人(一橋大学大学院法学研究科教授)

3月26日(木)参議院予算委員会公聴会において、秋山信将参考人(一橋大学大学院法学研究科教授)へ、国際社会における日本へのまなざしについて尋ねさせて頂きました。

これまで日本は、リベラルな国際秩序の優等生であり、その利益も享受し、また、モデルにもなってきたと言われています。

しかし、ISの明示的な標的になっていることもあり、日本の国際社会における見られ方が変わりつつあるのではないかと尋ねさせて頂きました。

秋山参考人からは、以下のような回答をいただきました。

「私は、その見方は変わっていないと思う。」

「日本のモデルというのは、安全保障においてはアメリカに依存をしながら、そのアメリカの提供する公共財である市場をうまく活用して経済復興を成し遂げた、というものである。」

「これは、限られた資源をどのように効果的に国家の発展に投じるかという教訓を他国に多く与えており、アジア諸国からの共感を得ていると思われる。」

「今後、国際秩序に変化が生じているとすれば、より新たな構想力が求められていくというように考えている。」

日本が国際社会へ示してきたモデルに対する評価を、今後も大切にしなければならないと再認識致しました。

3/24 財政金融委員会(プライマリー・バランス試算方式の政府内矛盾)

2015年03月25日 (水)

3月24日(火)参議院財政金融委員会において、麻生財務大臣へ、2020年度プライマリーバランス黒字化について質問させて頂きました。

政府は2020年度プライマリーバランス黒字化を目標に掲げていますが、2020年度プライマリーバランスの試算は赤字となっています。

しかし、2020年度プライマリーバランスの試算は、内閣府と財務省という2つの省庁から、異なる赤字額で出されています。

内閣府の試算は「中長期の経済財政に関する試算」であり、これによると国・地方の財政の姿として9.4兆円の赤字(国単体では9.1兆円の赤字)、財務省の試算は「後年度影響試算」であり、これによると国単体で8.0兆円の赤字となっています。

【内閣府】中長期の経済財政に関する試算

http://www5.cao.go.jp/keizai3/econome/h27chuuchouki2.pdf

【財務省】平成27年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算

http://www.mof.go.jp/budget/topics/outlook/sy2702a.pdf

そこで、以下の点について質問しました。

①政府の公式見解として、どちらの試算を用いるのか。

②もう一つの試算の位置づけは、どういったものか。

③(内閣府の試算を公式見解とする場合)プライマリーバランス黒字化への不足額は、9.4兆円で動かない、ということか。

これに対する麻生財務大臣の答弁は以下の通りです。

①について

「一言で申し上げると、政府の公式見解は、内閣府の試算です。」

②について

「財務省の試算は、財務省としての公式見解です。」

「積算方法が違うというだけで、それ以外にさしたる意味はございません。」

③について

「出発点として9.4兆円でスタートさせます。」

国民の立場からすると、政府が目標する2020年度プライマリーバランス黒字化において、1兆円も異なる2つの数値がでており、それらがともに公式なものというのは理解を得にくいのではないかと考えます。

今後も、国民目線、ユーザー目線で、国の財政問題を追及して参ります。

3/17(火)参議院 予算委員会報告③ 旅館業法の規制緩和

2015年03月19日 (木)

19:56~29:36

3月17日(火)参議院予算委員会において、訪日外国人2000万人時代に向けた旅館業法の規制緩和について、安倍総理に質問致しました。

政府は、訪日外国人旅行者数を、2020年に2000万人、2030年に3000万人に増やすという目標を立てています。

しかし、その最大の障害となるのが、宿泊施設の不足です。

5年間で訪日外国人旅行者数が2倍となった大阪では、ホテルの稼働率が8割に達する等、宿泊施設の不足は深刻化しています。

これに対して、海外では、インターネットを通じて、使わなくなった民家や普段使っていない別荘やマンションなどを宿泊施設として盛んに貸し出されています。

そこで、安倍総理に対して、「宿泊施設不足を解決するために、インターネットを通じて個人宅の貸し借りを可能にするような、旅館業法の大幅な規制緩和や国家戦略特区の対象の拡大を検討してはいかがか。」と質問致しました。

安倍総理からは、

「訪日外国人2000万人時代に向けて、厚生労働省においても国家戦略特区においても様々な努力を行っている。」

「インターネットを使った持ち家・別荘の貸し借りについても、借り手・貸し手の情報交換基盤もできつつある。」

「今までの旅館業法はその時代の要請の中で作られてきたものだが、その変化の中で、我々も適切に推進し、増えていく観光客に対しても対応していきたい。」

との答弁をいただきました。

宿泊施設の不足が懸念される一方で、2020年、2030年には、今以上に空家問題が深刻化することが考えられます。

個人間の宿泊施設の提供が可能となると、空家を活用して、この難局をビジネスチャンスに変えることが可能です。

旅館業法の規制の時代的背景を踏まえて、時代にそぐわない規制はどんどん改廃していくべきだと考えます。

3/17(火)参議院 予算委員会報告② 甲状腺がんの医療費補助

2015年03月19日 (木)

15:31~19:56

3月17日(火)の参議院予算委員会において、甲状腺がんの医療費補助について質問致しました。

福島県では福島原子力発電所事故による放射線被害の状況を調べるために、事故当時18歳以下の子供を対象に甲状腺検査を行っています。

この結果、87人が甲状腺がんと診断されましたが、甲状腺がんの治療は通常の保険診療となるため、医療費の自己負担分が生じるのが原則です。

この点について、質問主意書において医療費の公費負担の可能性を尋ねたところ、「甲状腺検査に付随する調査及び研究に対する支援策について検討している。」との答弁がありました。

そこで、この支援策の具体的内容について尋ねました。

望月環境大臣からは、

「甲状腺検査の結果、引き続き医療が必要となる場合の支援を検討し、平成27年度予算案に福島県宛ての予算として計上している。」

「甲状腺検査に協力してくれた方に対して、甲状腺検査という形の中で支援を行う。」

という答弁をいただきました。

これは、甲状腺がんの治療を、甲状腺検査によるデータ収集の一環と捉えて、調査・研究に対する補助という形で支援するということを意味しています。

しかし、「調査・研究に対する補助」という捉え方に違和感を覚えます。

何よりも、「調査・研究に対する補助」と捉えた場合、補助を受けるためには治療経過をデータとして提供する必要があり、プライバシーを損ないかねません。

個人個人に寄り添うというのであれば、より直接的に「治療費の補助」とすべきではないでしょうか。

甲状腺がんについては、ひきつづき注視して参ります。

3/17(火)参議院 予算委員会報告① デフレ脱却

2015年03月19日 (木)

0:00~15:31

3月17日(火)の予算委員会において、安倍総理にデフレ問題について質問致しました。

円安による資材物価の上昇を受けて、インフレを心配する声も聞こえてまいりましたが、消費税増税分を除く消費者物価指数は未だ年率0.2%であり、①デフレに戻る懸念が拭いきれません。

また、日本銀行と政府がデフレ脱却に向けた共同宣言を公表し、異次元の金融緩和を始めてから丸2年経ちますが、想定外の事態(原油安や消費税増税の先送り)が生じており、②日本銀行と政府の間であらためて目標と役割を確認すべき状況となっています。

さらに、2009年11月に菅直人副総理(当時)によって出された③デフレ宣言は、そのままとなっています。

そこで、安倍総理に以下の点を質問致しました。

①デフレに戻るリスクについて、どう考えているのか。

②政府と日本銀行でデフレ脱却に向けた共同声明を結びなおすつもりはないか。

③デフレ脱却宣言を行う意思はないか。

①については、

「デフレから脱却しているという状況ではないが、デフレではないという状況を作り出すことはできた。」

「全国すべての地域で街角景況感が回復しており、デフレ脱却を確かなものにしていきたい。」

②については

「政府としては、日本銀行が2015年度を中心とした期間に2%程度に達する可能性が高いと見ている、と承知しており、あらたに共同宣言を結びなおすことは考えていない。」

③については

「経済財政諮問会議や内閣府において、現下の経済状況の分析を行っている。デフレから脱却した、という分析ができる状況になれば、国民の皆様に経済状況を説明していくことを考えている。」

との答弁をいただきました。

2年前の政府と日本銀行の共同宣言は、デフレ脱却に向けた真摯な取り組みを表すものであり、高く評価されました。

政策の透明性を高めるためにも、イングランド銀行で行われているように、目標から上下1%以上のずれが生じた場合には、理由や対応策を示した書簡を財務大臣宛てに提出するなどの政策実行の透明性を図るべき、と考えております。

3/11(水) 大学生インターンと懇談会

2015年03月12日 (木)

大学生が春休み期間の2、3月を利用して、インターンシップとして私の事務所で活動をしています。

今回は3名の学生さんが横浜事務所で活動をしてますが、本日は議員会館に来ていただき、懇談の場を設けて私からのメッセージと学生さんからの質問を受けました。

学生さんへは私の経歴をお話しましたが、私が大学を卒業した1980年代は外資系企業はほとんどの学生が見向きしませんでした。しかしながら当時の人気就職先の筆頭であった都市銀行においては、破綻や合併を繰り返し、現在残っている所は一つもありません。

この経験から、皆が良いと思うときは既にその時代は終わりに差し掛かっている、皆がダメだと言っているときは逆に買い時である、つまりリスクを取らねばリターンはなく、挑戦しがいのあることに積極的に取り組んでほしいということを学生さんへお伝えしました。

また、学生さんそれぞれ「過去にインターンシップを経験した友人から話を聞き、また政治の世界に興味があった」、「昨年成人になり選挙権を得たが、政治のことを何も勉強していなく、このままではまずいと思った」、「2年生になる前に物の見方を変えたい」とインターンシップに応募した理由を語っていただきましたが、私は大学時代にこの活動をすることはとても良い経験になると思っています。

私も以前は新聞など自身の仕事に関係あることしか読まなかったのですが、この世界に入り、新聞紙面のどんな出来事も政治に関連してくるということがわかり、興味の幅が広がりました。

インターンシップを経験し、大学生のうちから関心が広がればニュースの見方なども変わってくると思いますし、これは一つの収穫になるでしょう。

残りの活動期間もアンテナを広く、活動に励んでいただきたいと思います。

以下、学生さんから受け付けた質問と私からの回答を記載します。

学生「昨年、集団的自衛権行使の憲法解釈を変更したが、解釈ではなく憲法改正で行使できるようにする方が筋が通っていると思う。また、解釈で変更するのは国民の意志を無視しているのではないか。」

○「憲法改正で対応しようとすると時間がかかり、非常に難しい。その間、集団的自衛権が必要になった際に、対応できないので解釈変更となった。

国民の意志については、昨年末の選挙で低投票率、かつ大多数が自民党を選んだ。国民が選んだということなので、野党もそこは強く叫べない。」

学生「アベノミクスについて、経済政策を続けながら増税を行うことはその効果を半減させてしまうと思う。」

○「今の段階では増税はするべきでない。日本が沈んだ状況にいるのでまずは浮揚させることが先。アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなもの。アクセルを踏んでスピードが出るのを確認してから行うべき。」

学生「投票権が18歳に引き下げられる。自分が18歳の時には政治のことなど考えていなかった。引き下げることのプラス面とマイナス面について。」

○「プラス面については、高齢者が優遇されている今の状況から若年層へ向けての政策が練られること。マイナス面は10代の投票率が低いと全体の投票率は更に下がること。

中学高校での政治教育を充実させ、18歳の段階で判断基準を持つようにすることが必要。」

学生「大学時代に打ち込んだこと。また、やっておけばよかったことについて。」

○「憲法、国際法、マクロ経済を勉強した。憲法については教授の講義を漏らさずノートにとり、さらに別のノートに清書した。ちなみに当時のノートを振り返ると集団的自衛権という言葉はあまり出てこない、実は新しい言葉。

あとは、今でも続けているが体を鍛えた。1日4~5時間ジムに通った。

やっておけばよかったことは留学。外資系の企業に入社したので同僚とは仕事上で英語を使うが、ネイティブの感覚がわからず、親しくなれなかった。

大学時代は時間がある。やりたいことは今のうちに。」

学生「目指している日本のあり方について。」

○「国際的にみても日本の存在感が薄くなっている。政治や法律がいつまでも同じまま。時代に合わない規制はどんどん変えて、経済も社会保障も強くし、日本を元気にしたい。」

3/4(水)参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会報告

2015年03月06日 (金)

若田部 昌澄 参考人 湯元 健治 参考人 小峰 隆夫 参考人

本日は、先週に引き続き、デフレ脱却調査会において、参考人の先生方へ質問する機会を頂きました。

先生方への質問とご回答は以下の通りとなります。

1、若田部昌澄参考人(早稲田大学政治経済学術院教授)

≪質問≫

日米の金融政策の方向性の差から、今後さらに円安に進んでいく可能性が高い。円安のデメリットも言われているが、全体としてはプラスというご意見なのか。

≪回答≫

○日本は、30年前のプラザ合意以降円高基調が続いている。その結果起きたのがデフレである。それを是正するために一定程度円安方向に傾くのは自然なことである。

○内閣府が示している日本経済の短期日本経済マクロ計量モデルでも10%の円安によって実質経済成長率が1年で0.08%、2年目以降で0.4%伸びるとされている。3年3か月で50%の円安なので、この効果が少しずつ出ている。

○景気が良くなると輸入が増えるので、貿易収支が少なくなるのは自然なことである。この程度の円安はメリットが大きく、全体としてはプラスである

○もっとも、これ以上円安が進んだ場合には多少議論が必要であるが、単純に経常収支・貿易収支が赤字になるわけではなく、バランスが良い形で回復すると期待している

2、湯元健治参考人(株式会社日本総合研究所副理事長)

≪質問≫

財政再建の道筋について、国民負担を上げていくという考え方なのか。それとも、経済成長を重視していく考え方なのか。

≪回答≫

○プライマリーバランスの赤字は、2000年代前半の景気がいい時は減少したものの、リーマンショックを受けて大幅に悪化した後、景気回復とともに少しずつ縮小している。そのため、経済成長と財政健全化は整合性があると言え、経済成長が損なわれると、いかに歳出削減や増税を行ったとしても赤字は減らないと考える。

○もっとも、経済成長が持続すれば順調に赤字が減るというわけでもない。内閣府の試算では、名目成長率が3.4%という高い数字を前提にしても、2020年のプライマリーバランスは9兆4000億円の赤字と試算されている。

○つまり、財政再建を実現するうえで、経済成長が大前提だが、経済成長だけでは難しい。そのため、財政健全化のルールを作るべきである。

○具体的には、スウェーデンの財政健全化が参考になる。すなわち、①経済成長率を上回る社会保障の伸びについては、伸び率に応じて税率が上がっていくような仕組みを作り、②社会保障以外の歳出についても名目成長率以下に歳出を制限する。この2つのルールを作ることで財政健全化の方向に進む。

3、小峰隆夫参考人(法政大学大学院政策創造研究科教授)

≪質問≫

政府の示す経済成長戦略のメニューにおいて、足りないものは何か。

≪回答≫

○政府が出している成長戦略には、ほとんどあらゆるものが入っているため、項目として付け加えるものはない。問題は、「何を重点としているか」「どういう考え方でやっていくか」ということである。

○ひとつは、雇用の流動化である。なるべく発展分野に優れた人材が流動的に集まり、衰退分野から人が離れていくような流れを作ることが望ましい。

○つぎに、企業の活動の場を大きくして、ある程度のリスクを取りながら成長分野に進出できるような環境を整えることである。たとえば、お金はかかるものの質の高い「ビジネスクラス」を作ることで民間の活力が生かしやすくなる。

○最後に、人の居住地選択を容易にして移動をしやすくすることが有効である。老後は農業をやりたいという人に対して、農地の所有を可能とするなど居住の流動化を促進することが必要である。

現状に及第点をつけつつも、常に課題を意識するという姿勢は御三方に共通していました。先生方のご指摘を今後の委員会質疑に活かしてまいります。

カテゴリ

- 国政報告 (8)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 環境委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 法務委員会 (15)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 本会議 (9)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 予算委員会 (17)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (61)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 決算委員会 (4)

- 外交防衛委員会 (0)

- その他委員会 (3)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- その他 (176)