文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

- その他 (192)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (65)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- 予算委員会 (17)

- 法務委員会 (15)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 本会議 (9)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 国政報告 (5)

- 決算委員会 (4)

- 環境委員会 (3)

- その他委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 外交防衛委員会 (0)

0:00~8:56

本日は、参議院決算委員会において、昨年度補正予算の検証結果と消費税再増税の判断について質問しました。

平成25年度補正予算は、5%→8%への消費税増税に伴う景気の落ち込みを軽減するために、「実質GDP比概ね1%程度、雇用創出25万人規模」という目標を掲げて、5.5兆円もの大盤振る舞いがなされました。

ところが、消費税増税後の景気の落ち込みは2四半期連続の大幅マイナス成長で、景気後退すら疑われかねない惨憺たる状況です。

これを受けて、安倍総理大臣は、2015年10月に予定していた8%→10%への消費税増税を、景気条項を削除したうえで2017年4月に延期するとの方向性を示しています。

しかし、景気条項削除あたって「リーマンショックのような重要な事情変更は別だが、景気判断を行わない」と一定の留保をつけています。

そこで、以下の2点を尋ねました

①平成25年度補正予算は「実質GDP比概ね1%程度、雇用創出25万人規模」という目標を達成できたのか。

②8%→10%への消費税増税の際の景気判断となる「重要な事情変更」とは何か。

①について、甘利大臣から、「雇用は31万人増えているので、その内数として効果はあったと考えている。」、「個々の政策がどの程度効果があったのかの評価は難しい。」、「定量的な評価は難しく、定性的な評価になりがちである。」とのご答弁を頂きました。

しかし、国民にさらなる消費税増税をお願いするのであれば、定量的な評価まで踏み込んだ詳細な検証されるべきではないでしょうか。

②について、安倍総理大臣から、「諮問会議を始めエコノミストなどの意見を伺いながら、世界的な経済の緊縮といった大きな経済の収縮につながりかねない危険があると判断した際には、事情変更とみなして適切に判断していく。」とのご答弁を頂きました。

しかし、そうであるならば、なぜ景気条項を削除する必要があったのでしょうか。

消費税の増税は国民にとって負担感が大きく、景気に甚大な影響を与えるおそれが拭えません。

国民の皆様に対して消費税増税をお願いするのであれば、将来の税収見込みをきちんと示し、いくらの財源が不足するのかを明確にし、経済対策の検証を十分に行ったうえでお願いするのが筋だと考えます。

政府には、消費税の再増税を判断されるのであれば、税収見込みと経済対策の検証を十分に示されることをお願い申し上げます。

8:56~17:58

本日の参議院決算委員会において、中東地域への原発輸出について安倍総理の見解を尋ねました。

中東地域は、チュニジアのジャスミン革命(2010年12月)に端を発したアラブの春の後、政情不安が続いております。

つい先日もイスラム国(ISIL)に日本人2名の尊い命を奪われるという痛ましい事件が起こりました。

このように中東地域が政情不安を抱える中、日本は、東日本大震災による福島原発事故後にもかかわらず、ヨルダン・トルコ・アラブ首長国連邦と原子力協定を交わし(いずれも2012年~2014年発効)、原発輸出を進めています。

また、サウジアラビアとは、原子力協定の締結に向けて、現在協議中です。

ヨルダンの原発建設予定地は、当初アカバ湾沿い(イスラエル寄り)を予定していましたが、その後二転三転し、現在はアンマンの南東に位置するアムラ(シリア寄り)にすると公表されています。

日本は、ヨルダンの隣国イラクのアッカス地区において、円借款により火力発電所の建設を予定していましたが、イスラム国の攻撃にさらされたため、本体工事の入札が無期延期となりました。

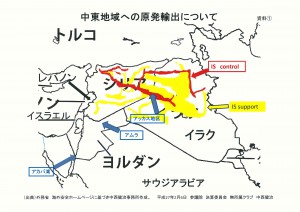

添付の地図はイラク・シリア・ヨルダンにおけるイスラム国(ISIL)の勢力圏を表したものですが、アッカス地区(イラクの火力発電所建設予定地)が支配地域に組み込まれたこと、そして、アムラ(ヨルダンの原子力発電所建設予定地)が勢力圏とそう遠くないことが読み取れます。

トルコへの原発輸出については、日本が優先交渉権を取得しましたが、建設予定地のシノップでは、市長が原発建設反対を掲げて当選されています。

そのため、原発輸出に複雑な感情を抱いていることは想像に難くありません。

そこで、安倍総理に、今後の我が国の中東地域への関与を考える際に、原発輸出は控えるべきではないかと尋ねました。

安倍総理からは、「相手国の意向や政治治安状況、さらには原子力の平和利用に関する相手国の状況を総合的に勘案したうえで、政府として適切に判断していく。」とのご答弁を頂きました。

現在、サウジアラビアとは原子力協定の締結に向けて協議中ではありますが、政府の判断で控えるべきであると考えます。

17:58~25:59

本日、参議院決算委員会において、スカイマークの民事再生について質問しました。

スカイマークは、昨年7月の大型機購入契約の解除による違約金の負担から、経営状況が厳しくなり、JALとの共同運航を模索してきました。

JALも、平成22年1月に会社更生法の適用を申請し、企業再生支援機構を通じた多額の公的支援を受けて再上場を果たしました。

しかし、その後、過去最高益を達成するなど、「公的支援が手厚すぎたために、かえって競争環境をゆがめた」という評価がなされております。

そのため、国土交通省は、「公的支援によって航空会社間の競争環境が不適切に歪められていないかを確認するため…日本航空に対し再生の進捗状況について報告を求め、その状況を監視し、必要に応じ、指導助言を行う。」と公表しています。

これを受けて、国土交通大臣は、スカイマークとJALの共同運航についても、「日本航空が他の航空会社と業務提携を行う場合には、健全な競争環境の確保の観点から厳しく判断します。」との見解を示していました。

そこで、次の2点を尋ねました。

①スカイマークに対して公的支援を行う見込みはあるか。

②スカイマークに対する公的支援を行わない場合、JALの再建支援との整合性をどのように説明するのか。

①に対しては

スカイマークは、裁判所の監督の下で民事再生手続きが進められているので、その推移を見守っていきたい。現時点で、公的支援を行うということは考えていない。

②に対しては、

日本航空は、我が国発展基盤である航空ネットワークの重要部分を担っており、我が国の国民生活・経済社会活動において必要不可欠であることから、企業再生支援機構の全面的な支援の下、再建を図ることにした。

スカイマークについては、規模・ネットワーク構成から、日本航空と異なると認識している。

とのご答弁を頂きました。

航空ネットワークが、我が国の国民生活・経済社会活動に果たす役割は無視できませんが、過度な行政介入が競争環境をゆがめるということも気を付けなければなりません。

今後も、委員会質問・質問主意書を通じて、日本の航空業界の健全な発展に取り組んで参ります。

本日、平成26年度補正予算案が参議院本会議で採決され、可決、成立の見込みです。

「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」という大義名分の下、3.1兆円の国費がつぎ込まれることとなります。

私は、効率的な小さな政府を志向する立場から、また、税金を取り戻すという「神奈川みんなの改革」の立場から、以下のような理由で反対票を投じるつもりです。

1、増税先送りが最大の経済対策

安倍政権は、平成26年7~9月期四半期別GDP速報(-0.4%)をうけて、2015年10月に予定していた消費税増税を延期しました。

5%→8%への消費税増税の影響を加味した実質総雇用者所得が、前年同期比で-3.1%に及ぶ(平成26年11月段階)など、消費税増税による景気の落ち込みは計り知れないものがあるため、増税を延期したこと自体は素直に評価したいと思います。

しかし、逆の立場で見れば、増税の延期こそが最大の経済対策のはずです。

5%→8%への増税の対策は昨年度の補正予算(5.5兆円)で施されていたはず。そうであるにもかかわらず、補正予算による経済対策が必要というのであれば、単に経済効果の薄い財政出動の繰り返しということになるのではないでしょうか。

2、不要不急の事業があまりにも多すぎる

補正予算の事業の多くは、財政法29条の規定により「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出」として計上されています。しかし、個別の事業を具に見ると疑問を抱かざるを得ません。

例えば、平成25年度補正予算では、農業競争力を強化するという名目で、農家から農地を借りて農業希望者へ貸し付ける「農地中間管理機構」の集積・集約化活動に400億円が計上され、支出されました。

しかし、進捗状況をみると、貸付面積の目標値14万haに対して実績は506ha(0.36%)に過ぎないなど400億円の国費を投ずるにしてはあまりに採算の乏しい事業と言わざるをえません。

平成26年度補正予算案では、このような事業にまで「特に緊要となった経費」として新たに200億円を計上しています。

3、財政健全化はいつになったら達成されるのか

今回の補正予算の主な財源は、①税収の上振れ(1.7兆円)と②当初予算に計上していた国債費の余り(1.5兆円)によるものです。

しかし、財政再建を果たすために8%→10%への消費税増税をお願いしているはず。

そうであるにもかかわらず、言っているそばから延びた税収や余った予算を消費していては、財政健全化など望むべくもありません。

以上のような理由から、税金の無駄遣いをなくし、国民の手に税金を取り戻すためにも、補正予算には反対票を投じてまいります。