文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

2025年7月8日

参院選:中盤戦へ

お早う御座います。参院選は6日目。鶴見区と神奈川区で連日活動しています。それにしても暑いですね。早朝から30度を超えて汗ビッショリ。水分補給をし、体調に気をつけながら、中盤戦に進んでいきます。皆様も暑さ対策を充分にして、良い日々をお過ごしください。

2025年7月4日

参議院選挙スタート

お早う御座います。鶴見駅や東神奈川駅で「参院選が始まりました。自民党政策ビラです!」と地元の議員団の皆さんと声を合わせて活動をしました。今日も暑い1日になりそうです。お体に気を付けて良い一日をお過ごしください!

2025年6月17日

対日投資拡大議員連盟:第5回総会

議連の提言の総理申し入れ、さらに政府の「対日直接投資促進プログラム2025」の発表を受け、内閣府をはじめとした関係省庁の14の部署と討議を行ないました。国内で雇用を増やし賃金を上げるために、一丸となって取り組んでいきます。

2025年6月12日

訪日外国人消費税免税措置見直し勉強会:申し入れ

小野寺政調会長と宮澤税調会長に「訪日外国人に対する消費税の免税措置は、その役目を終えたものとして廃止し『日本と日本人の素晴らしさを知ってもらう』という真の観光立国を目指すべきである」との申し入れを行ないました。

2025年6月3日

財政改革検討本部:総理申し入れ

「経済あっての財政」。あらゆる政策を進める上で、財源の確保は避けて通れない課題です。企業や個人の活動を政策によって力強く後押しし、経済の着実な成長を促すことで、財政健全化の実現を目指す提言を行ないました。

2025年5月31日

対日投資拡大議員連盟:総理申し入れ

日本国内で雇用を増やし賃金を上げる力となる海外からの直接投資を呼び込むために、政府が一丸となって取り組むべき施策を提言しました。昨日の「提言ラッシュ」の中で、「注目すべき申し入れ」としてメディアで取り上げられました↓

2025年5月23日

訪日外国人消費税免税措置見直し勉強会

皆さんの関心が高く、多くの議員にご出席いただきました。「免税によって訪日外国人観光客の物品の購入を促進する」ことが、果たして観光立国推進基本法に掲げられた理念に沿ったものであるのか、改めて考え直すべきだと思います。

2025年5月1日

上寺尾小学校:国会見学

「私のポスター、見たことある?」と聞くと手を挙げたのは半分くらい。もっと頑張らねばと思いました。「参議院って昔は何て呼ばれてた?」という質問に「貴族院!」と答える子もいて、びっくり&感心しました。

2025年4月24日

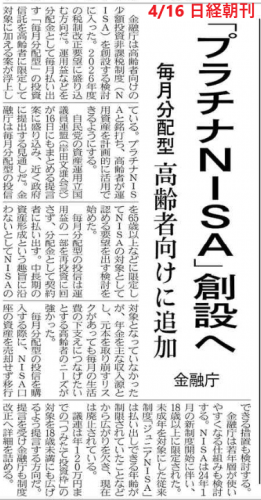

資産運用立国議連・総理申し入れ

メディアで大きく取り上げられた「プラチナNISA」だけではなく、皆さんの生活をより豊かにするための様々な提言を行ないました。実現に向けて、これからさらに努力していきます。

2025年4月16日

プラチナNISA