文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

- その他 (192)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (65)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- 予算委員会 (17)

- 法務委員会 (15)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 本会議 (9)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 国政報告 (5)

- 決算委員会 (4)

- 環境委員会 (3)

- その他委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 外交防衛委員会 (0)

昨晩のワールドビジネスサテライトで取り上げられました(下段写真)

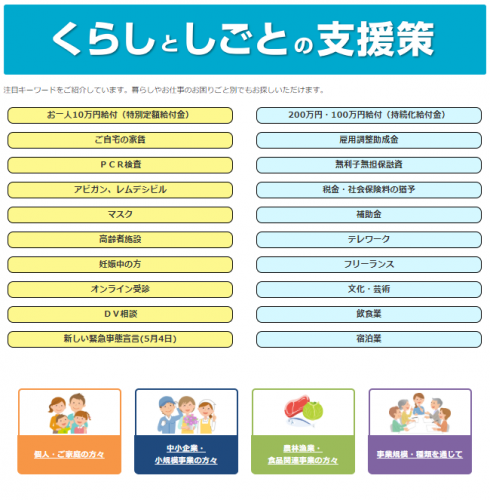

世界の企業が「今後のビジネスをどうして行くのか」考え直している今、「人の動いていく先」「働く場所」として「日本がどうしたら選ばれるのか?」しっかりと検討を進めていきます。

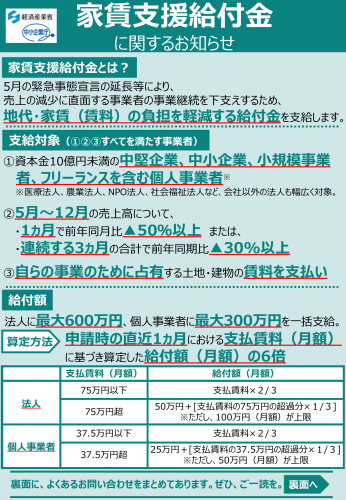

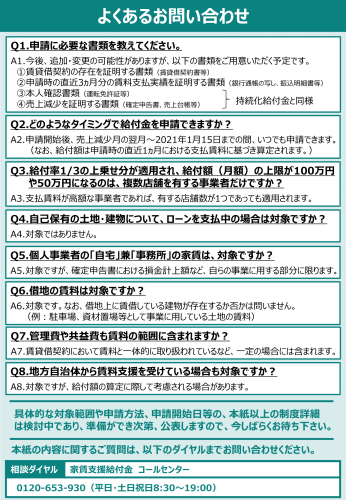

大型連休中に自民党の「賃料支援プロジェクトチーム」の一員としてとりまとめた「家賃支援給付金」の制度概要が、昨日経済産業省から正式に発表となりました。

まだ申請方法や対象業種などの詳細は検討中ですが、出来るだけ多くの方にご利用いただける制度設計としましたので、家賃の支払いに苦労をされている中堅・中小企業、フリーランスを含む個人事業主の皆さん、申請をご検討ください。

昨日の会議の内容が詳しく報じられています。座長としてスピード感を持って取り組んでいきます。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61030800R00C20A7PP8000/

先日の財政金融委員会で「諸外国が国民に対して極めて厳しい統制を敷いたのに対して、我が国が自由という価値を最大限守ってコロナに対応したことへの評価は非常に高い。さらに国家安全法によって香港の息の根が止まる。東京で、日本で働きたいという声が高まっておりチャンスではないか」と問題提起をしました。

さらに昨日の予算委員での片山さつき先生の質問に対して、安倍総理から「積極的に推進する」とのご答弁がありました。議連を立ち上げるなど積極的に取り組んでいきます。

カテゴリ:

「新型コロナ対応」「金融商品販売法改正」「LIBOR(ライボ)廃止」について質疑を行ないました。

+++++++++++

○中西健治君

おはようございます。自由民主党の中西健治です。

本日は金融商品販売法の質疑ということでありますけれども、その前に、初めに、コロナの対応、特に世界の中の日本という観点で麻生大臣に幾つか質問をさせていただきたいと考えております。

新型コロナに対しては、中国はもとより、フランスのマクロン大統領が戦争状態にあるので国民の自由を制限すると述べたように、世界のほとんどの国が国民の行動を極めて厳しく統制することで対応しており、街から人が消えました。現在はその統制を緩める方向にかじを切ろうとしているわけでありますが、段階的解除を発表する記者会見ではいつでも急ブレーキを掛けるということが強調されていたように、果たして望みどおり緩めるという方向が続けられるのか、それともまた厳しい統制状態に逆戻りするのか、先行きが見通せない状況が続いております。

ただ、このコロナとの闘いの中からむしろはっきりと見えてきたものがございます。それは、日本が世界の先進国の中でも数少ない自由を最大限に尊重する国であり、もはやアジアに残された希有な自由の国であると、こういう評価であります。

我が国の新型コロナ対応が世界的に見てもまれな統制色が極めて薄いというものであることは皆さん御承知のとおりであります。その中で、内外のメディアや専門家は、緩過ぎる、甘い、それとか、お願いだけして命令はしないのかと、こういうことをよく言われました。やゆもされたし脅しもされました。いや、どうせニューヨークのようになってしまうのはもう時間の問題だと、このようなことを言われておりました。そして、少しずつ終息を迎えてきて、大分手のひら返し的に、ジャパン・ミラクルだとか、まあちょっと皮肉を込めてジャパン・ミステリーとか、こんなようなことも言われてきているわけでありますけれども。

しかしながら、やはり我が国が自由という価値、これを守り続けてきた、この危機に当たっても守り続けているということは大変高い評価が受けられるべきものではないかと思います。麻生大臣の見解をお伺いします。

○国務大臣(麻生太郎君)

これだけ法案に関係ない質問も珍しいと思いますけれども、自民党に来られてそれだけ自由になられたということなんだということで、おめでとうございました。

この話は、中西先生、どうでしょうね、自由と言うけど、憲法上できなかったから結果としてなっただけであって、そういった見識を持ってこれに臨んだのかね。なかなかそういった制約が、憲法上の制約があったから結果としてこれが最大限だったというように理解して、それでも効果があったというところがみそですかねと、私はそう思いますね。

どうして日本だけこうなったのかと。それは、いろいろこれは、厚生省とか医者とかいうのがいろいろ後でもう一回検証してもらわなきゃいかぬのだと思いますけれども。

少なくとも、アメリカはあれ、出ると一回千ドルでしたかね、罰金が。今言ったフランスの場合は、再犯の場合は四十五万円の罰金というようなことをやっているんですけれども、日本じゃそういうこともなく、お願いだけでこれだけ来た。いわゆる、こういうのは死亡率が一番問題なんですけれども、これで調べてみたんですけど、人口比でいって、百万人当たり日本は七人ということになるんですね、死亡者ですよ。こういうのは、結果は死亡者ですから、戦争も何も皆、最終的に死亡者が何人でその戦争が勝ったか負けたかと言われるような話になりますので。

フランスの場合でしたら、これは間違いなく、二百二十八人、アメリカが八百二十四人、イギリスで三百九人、日本は七人、何かおまえらだけ薬持ってるのかってよく、電話掛かってきたときよく言われたもんでしたけれども。私どもとしては、これは、そういった人たちの質問には、おたくとうちの国とは国民の民度のレベルが違うんだといっていつも言って、言ってやると皆絶句して黙るんですけれども。それすると後の質問が来なくなるので、それが一番簡単な答えだと思って、クオリティーが違うという話、よくしていましたけれども。このところ、その種の電話もなくなりましたから、何となくこれ定着しつつあるんだと思いますけれども。

やっぱり、こういった島国ですから、何となく連帯的なものも強かったし、いろんな意味で国民が政府の要請に対して極めて協調してもらったということなんだと思いますけれども。いろんな意味で、暴動が起きたわけでもなし、いろんな意味で国民性、いろんな表現があるんだと思いますけれども、結果論としてはこれ良かったんだと思って、あとはまたDNAがどうしたとか、みんな分かったようなこと、いろんなテレビで言っている人いますけど、ああいった人はついこの間まで、このままいったら四十五万人死ぬと言っていた人たちが、ようどの面下げてあんなこと言えんのかねと思うぐらい言ってますわね。不思議だなと思って、いつも、それだけ表現は自由なんでしょうな。それは間違いなく自由だと思って聞いていますけれども。

いずれにしても、何となく、先進国の中で最も死亡率が低くて、絶対数も圧倒的に少ないですから、その意味では、国民の御協力があったというのが一番、それに尽きるんだと思いますけれども。いずれにしても、こういったような、かなり海外から見れば緩いお願いレベルの話であってもこれだけ効果が上がったということは、これはもう我々としては非常に誇りに思わないかぬ大事なところだと思ってはおります。

○中西健治君

民度が高いということ、なかなか私も外国人と話して、それは言いづらいというところもございますけれども。実際に、この一週間、二週間、海外に住んでいる、海外で働いている、アジアで働いている人たちと話しますと、日本で働きたいとか、日本人であれば日本に帰りたいとか、こういう声がすごく強いんです。それは大臣がおっしゃられた死亡率が低いということは、これアジアですから余り水準としてはそんなに変わりがないんだろうというふうに思うんですが、それは何かというと、何か息苦しさみたいなもののようなんです。

というのは、例えばシンガポールで言いますと、シンガポールって元から統制色が非常に強い国であります。チューイングガムを持っているだけで罰金八十万円ですし、公共の建築物、これを汚したりするとむち打ち刑ということが決められているということであります。

そして、今回のコロナの対応ですごくショッキングだったことがあるというんです。それは、普通のオフィス、シンガポールの普通の事業所、オフィスに警官が入ってきて、ソーシャルディスタンスを保っているかどうか、これをチェックしていくんです。制服の警官が入ってきて、一メートル、二メートル取っているかということをチェックしていく、チェックしている。そして、いや、こういうのあり得ない、すごいショッキングなことだと言うんですね。もう本当にこの息苦しさ、これはやはりシンガポールでは駄目だという声が非常に強く出ています。

そして、香港は御存じのとおりであります。香港って以前は自由闊達、少しわい雑な雰囲気もあって非常に自由なところだったわけですけど、この数年間どんどん変わってきて、そして今回、国家安全法が制定されるということになりましたから、外国の企業がアジアの拠点を香港に置く理由はもう失われたということなんじゃないかと思うんです。

その中で見直されているのが日本であり、東京だということなんです。これ、日本が非常に大きなチャンスなんだよと言われるんですよ、私。おまえら分かっていないだろうと言われるんです。日本の政府も分かっていないんじゃないか、こういうふうにも言われるんです。

これ、チャンスだと思うんですけれども、麻生大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君)

分かっていない人がほとんどですよ。それは余り期待しない方がいい。金融が分かっているという人でも、国際金融が分かっている人というのはほとんどおられませんから。だから、円高になったといったら、百円が百十円になったら円高になったと思う人が多いんですから、それが普通ですよ。だから、その程度のところにいきなり国際金融センターというのは、これは決して悪い方向だとは思いません。

考えてみれば、十八世紀、十九世紀、いわゆる重商主義時代に金稼いだイギリスは、その金使ってシティつくったわけでしょう。第二次世界大戦後、世界のGDPの四〇%を一手に持ったアメリカは、いわゆるウォールストリートをつくって、じゃんじゃんやり始めた。みんな物づくりから金融に移転していったわけですよね。日本もやりますか。一億二千七百万、金融で飯は食えますかね、この国。大阪、商品のいわゆる取引所というのは、あれは八代将軍吉宗公の頃に既に公認になっていますから、あそこは、淀屋橋にあるんですけれども、シカゴ・マーカンタイルより四、五十年歴史が古いぐらい、世界最初の先物商売やっているところですから、僕は先天的にそういう能力は日本のあきんどという士農工商の一番下と言われた人たちのレベルはそれぐらい高かったんだと、僕はそう思っていますけれども。さあ、それで、一億二千七百万人食わせるほど金融業だけで稼ぎ出せますかね、この国は。という感じがしないでもありませんので、僕は、ちょっとアメリカとかイギリスみたいなことになっていくのはいかがなものかなと、私自身はそう思っていますけれども。

いずれにしても、東京にそういったものが出てくるということをやめたがいいと、止めた方がいいと、そういうのをすべきじゃないというのには反対、僕は。むしろ、そういうのはできるものならやった方がいい、結果論として。僕はそういうものになっていくというのは決して悪い方向だとは思いませんし。

円というものも今日百七円、百八円ぐらいで止まっていますけれども、少なくとも今、日本の場合は、国際金融の世界の中で最もリライアブル、信頼される通貨の一つにのし上がったことは間違いありませんので、そういった意味では、国際金融としてマーケットを東京にという方向、流れというのは出てきてもおかしくはないと思いますし、それは阻止すべきものだとか言う気も全くありませんし。

円の国際通貨になることにびくびくするというようなことを言っても、流れとしてはそういうことになっていくんであれば、それは決して国として国益に沿うという話でもあろうと思いますんで、それなりに責任が大きくなりますから、仕事は増えますし、いろいろやらなくちゃいかぬこともありますでしょうが、規制やら何やら含めていろんなものをきちんとやっていかにゃいかぬというような話で、今既に随分その種の関係するものに関しては、金融庁の出版物等々の出版物も日本語プラス英語のものが今ずっと出始めてきているというんで、あれは随分楽になったという人もいますから、流れとしてそういう方向に少しずつではありますけれども、行っているような感じがしないでもありませんけれども。

私どもとしてそういう意識がもっと金融界の中に出てくるであろうかといえば、なかなかそういった意識が今の金融の若い方の中に出てきている、フィンテックというようなところでも随分出てきているような感じがしますけれども、今の頭取とか重役とか見ていて、とてもじゃないけど国際金融なんて顔じゃないですな。もう全然ピントが違ったような話しかされませんから、もうちょっと国際的なことをといってもうちには関係ないという感じの方が多いですから。なかなかそういった意識的なものが変わってくるまでに、中西先生、もう少々時間が掛かるかなとは思ってはいますけど、流れとしてはその方向に行きつつあるんだと思っています。

○中西健治君

一億二千七百万人、金融で食べていけるとは到底思いませんが、ただ、やはり流れは強める絶好のチャンスが、この数年間、到来するんじゃないかなと、こういうふうに思っているので、やはりそこは、流れを、もちろん止めないどころか、やはり強めていく動きをするべきなんじゃないかと思うんです。

働き方も変わっていきます。そうすると、都心のオフィス市場というのも少し減るというようなこともあって移りやすくなるということも当然あると思うので、日本の金融機関の評価は余り高くないようでございますけど、海外のファンドとか、やはり海外の金融機関とか、これも呼んでくるということは、これは十二分にやりやすい環境が来るのではないかというふうに思っています。そこはどうか御認識をいただきたいと、こういうふうに思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

昔はGDPということをよく使って、国民総生産とか、また貿易収支なんということをよく新聞に書いてありましたけれども、今は石油が下がったおかげで貿易収支が黒字になりましたけど、ついこの間まで赤ですから。じゃ、日本が何で稼いでいたんだっていえば、それはGNIで、グロス・ナショナル・インカムで稼いだわけですから、海外で投資した分、まあ円高不況とか訳の分からぬことを言っていた人もいましたけれども、国の通貨が高くなって、簡単に言えば、二百四十円が百二十円ということで、対外的には日本の資産は倍になった、金融資産が倍になったということになりますので、それであっちこっちの工場を買って、MアンドAやって、あらゆることやって、結果として、海外で稼いだ金を日本に送金してくるという意味で貿易収支に代わって金融収支がえらく増えて、結果として日本は今のこのGDPに代わるGNIという指標を持って、日本の国力というものがだんだんだんだんそっちの方で上がってきた。その分の方が今は多いぐらいですから、それが現実ですので、是非そういった流れからいけば、今、中西先生御指摘の方向に確実に動き出しつつあることは確かだと思いますが、同時に物づくりの方もきちんとやっておかないと残りの一億二千万はなかなか難しいかなという感じは、私自身の見解です。

○中西健治君

どうもありがとうございます。

今、サプライチェーンの見直しというのをいろいろ製造業を中心に行うと。マスクなども国内で生産するということだけではなくて、全ての世界の企業がやはり海外拠点をどこに配置していけばいいのか、こうしたことを見直し始めているところだと思います。ですので、その中で、今の大臣のおっしゃられたことも頭に置きながら、やはり流れを強めていくということをしたいなというふうに思っております。

では、金融商品販売法について、幾つか確認をさせていただきたいと思います。

今回の改正によって金融サービス仲介業というものが創設をされます。特定の金融機関の下に付くという形ではなくて、金融機関と仲介業者が言わば対等な関係になって、そして銀行証券、保険、全ての分野のサービスを扱うことができるということになります。

顧客にとっては利便性が高くなるということでありますけれども、今までのようにどこかの大きな保険会社などが指導をしているということではなくなってくるということになりますので、どうしても顧客保護の観点からのチェック機能が低下する可能性があるということについてどのように担保していくのか、金融庁に聞きたいと思います。

○政府参考人(中島淳一君)

お答えいたします。

ただいま議員御指摘のとおり、新しい金融サービス仲介業の創設に当たっては、利便性の向上と顧客保護とのバランスを取ることが重要と考えております。

今回創設する金融サービス仲介業者については、いわゆる所属制を採用しないため、所属先の金融機関による指導監督が及ばなくなることを勘案し、取引可能な金融サービスの範囲を仲介に当たって高度な説明を要しないと考えるものに限定をすること、また、例えば投資信託の購入代金や保険契約に係る保険料といった利用者の財産を受け入れることを禁止すること、また、万が一不十分な商品説明を行うなどして顧客に対して損害を加えた場合に備えて、保証金の供託を義務付けることなどを通じて顧客保護を図ることといたしております。

○中西健治君

もう一つ、この仲介業者の手数料についてちょっとお伺いしたいんですけれども、顧客本位の営業によって利便性の高いサービスが提供されるようになることを私期待しているわけでありますけど、残念ながら、金融商品を販売する際には、やっぱりこの手数料が多いかどうかによって、この商品を売る、あの商品を売らないということが、やはりインセンティブが変わってくるということになるのではないかと思います。

数年前にこの委員会で、私は生命保険の銀行販売取り上げました。当時は外貨建て保険というのがすごい勢いで売れておりまして、それはどうしてなのかというと、保険の手数料が四%から九%、初めに売るだけで四パー、九パーと、元本の、もらえるということで、これは開示しなきゃいけないんじゃないかということをこの委員会で申し上げました。その後、開示されるということになったわけでありますけれども、今回も、保険の手数料、これは求めがあれば開示するということになっていて、あらかじめ開示されるということになっておりませんけれども、それでいいのかどうか、どうしてそうなのか、そこについてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(中島淳一君)

お答えいたします。

なぜ顧客からの求めに応じて開示することとしたのかというお尋ねでございますけれども、所属制を取らない点において金融サービス仲介業者と共通する保険仲立人の制度においては、保険仲立人が金融機関から受け取る手数料は顧客からの求めに応じて開示することとされており、金融サービス仲介業者についてもこれに倣った制度としたところでございます。

なお、金融庁が二〇一七年に公表した顧客本位の業務運営に関する原則においては、金融事業者は、金融商品、サービスの販売、推奨に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきとされ、重要な情報には、顧客との利益相反の可能性がある場合にはその具体的な内容が含まれるべきと、さらに、第三者から受け取る手数料等もこうした内容に含まれるとされております。金融サービス仲介業者においては、こうした趣旨を踏まえた対応が進むことを期待しております。

なお、御指摘のありました外貨建て保険と言われるような保険商品については、金融サービス仲介業者が取り扱うことができる商品から除外してはどうかということを考えております。

○中西健治君

顧客保護を徹底する意味でも、やはりこれはにらみが利いた形であってほしいと、このように思っているところであります。

もう一つ、ちょっと違う話をお伺いしたいと思います。それは、LIBORというものが廃止されるということについてでございます。

LIBORというのは金融のイロハのイでありまして、短期金利の指標として、金融に入ったらすぐ使われることであります。長期金利の指標というのはUSトレジャリーボンド、アメリカの財務省証券の金利でありますけれども、これがなくなるということは私からすると本当に天変動地みたいなことでありまして、常に短期金利の指標としてそれを見ているわけでありますが、このLIBOR、どういったものかということと、どうして廃止されることになったのか、こうした経緯についてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(森田宗男君)

お答え申し上げます。

LIBORと申しますのは、リファレンスバンクと呼ばれる金利レートの呈示銀行が、ロンドンのインターバンク市場におきまして、自行が無担保で資金調達をする際の市場実勢と考えられるレートをLIBOR運営機関に呈示し、当該運営機関より、呈示のあったレートを一定の算出方法に基づき算出、公表される指標金利でございまして、貸出債権やデリバティブ取引などで国際的に広く利用されているものでございます。

LIBORにつきましては、その不正操作問題が二〇一二年以降複数明らかになり、国際的な大手金融機関が相次いで処分されるなど、その信頼性、頑健性が低下する事態となりました。その後、各国金融当局者間で金利指標改革の取組が行われてきたところでございますけれども、LIBORの監督当局である英国FCAのベイリー長官が、二〇一七年七月の講演におきまして、LIBORの算出の裏付けとなる銀行間の無担保資金市場の取引が十分に活発でないこと、また、多くのレファレンスバンクが十分な実取引の裏付けがないレート呈示の継続に不安を覚えていることを理由に、二〇二一年末以降のLIBORの恒久的な公表停止を強く示唆するスピーチを行ったところでございます。これをきっかけに、LIBORの公表が恒久的に停止される可能性が高まっているものと承知しております。

○中西健治君

LIBORというのは、今御説明あったとおり、金利の指標として、短期金利の指標としてもういろんな取引に使われていて、総額で多分二百兆ドルを超える金額のレファレンスに使われているということであります。スワップ、短期金利と長期金利を交換するときは、短期金利はLIBORを使って、それを三年間もらうんだったらそれに見合う固定金利は幾らなんだというので算出されていくわけですから、金融数学の基本でもあるということであります。

これがなくなると大混乱も起きかねないということでありますが、今の対応についてお伺いしたいと思います。

○政府参考人(森田宗男君)

お答え申し上げます。

二〇二一年末のLIBOR公表停止を前提としまして、我が国を含む影響を受ける各国におきましてそれぞれ代替金利指標の構築等の取組が行われてきております。

金融取引におきましてLIBORに代わるどの金利指標を利用すべきかにつきましては、基本的には民間当事者間の問題であるところ、我が国におきましては、二〇一八年八月に金融機関、事業法人、機関投資家等の幅広い関係者から構成され、日本銀行を事務局とする日本円金利指標に関する検討委員会が設立され、同委員会を中心に検討が進められてきております。この委員会の検討を基に、先般、LIBORに代わる金利指標の一つであるターム物リスク・フリー・レートの参考値が公表されたところでございます。

金融庁といたしましても、LIBOR公表停止の問題は、LIBORを参照している既存契約の顧客との間での改定の問題、リスク管理、システムの変更など、金融機関の業務に広範に影響が及ぶことから、累次にわたり金融機関に対して注意喚起を行ってきております。また、日本銀行と共同でLIBOR参照契約の規模の調査を行うとともに、先般、主要な金融機関の対応状況を確認するための調査票、いわゆるDearCEOレターを発出したところでございます。

金融庁といたしましては、二〇二一年末という時限を意識して、引き続き日本銀行及び市場関係者とも連携して、LIBOR公表停止に向けた取組が円滑に進むように対応してまいりたいと考えております。

○中西健治君

これ、余り取り上げられていないんですけれども、大変大きな話でありまして、二〇二一年末ということで、もうあと一年半ということでありますので、是非細心の目配りをお願いしたいんですが、大臣、御所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

ロンドン・インターバンク・オファード・レートでしたっけ、略してLIBOR、ロンドンの銀行間の取引金利を決める話なんですけど、これがなくなると、これは銀行で債券をとか、デリバティブとかなんとかというもの、これ、それが基ですから、それがなくなっちゃうということになると、これは銀行として何を基に金利決めるかという、最も基本的なソフトのインフラはこれかなと思うぐらい、国際金融の中ではこのLIBORというのはソフトのインフラとしては最もでかいものかなと僕はそう思っていますので。これちょっと、いろんな、いいかげんな話があったというのでこれが停止になった、それ自体は確かなんですけれども、これに代わるリライアブル、信用のあるものをつくり上げておかないとというので、まあ誰かがやるだろうぐらいに思っていたんだとは思いますけれども、何となく、まあコロナも重なりまして、なかなかそういった話になっていないのが現状ですから、その意味では、今の段階としてレター、レターというか、CEOに対してのあれを出しておりましたりしていますけれども。

そういった話ですけれども、政策局長の方から話をしましたように、各銀行のトップ宛てにそういった、これに代わるものをちゃんとしておいてくださいよというお話を申し上げてはおりますけれども、何となく、すごく国際的な金融の取決めでもありますので、とてもうちなんかでと思っておられる方がほとんどのように見受けますけれども、これは、どこかでこれをやらないと、ある日突然にできないまま流れ込んできたということになったら銀行の対応は非常に難しいことになりますので。

そういった意味では、このCEOレター出させていただいておりますけど、これ、無用の混乱、そうですな、無用の混乱が起きるということがあり得ますので、きちんと日本の銀行の場合は、相対的に資本の内容もいいですし自己資本比率も極めていいことになっておりますので、ここがくちゃくちゃになるなんということにならないようにしておかないかぬと思って、今のうちから少なくともそういった意識だけは持っておいてもらわないかぬと思って、まずはウオーニングと、警告の段階でCEOのレターを発出させていただいたというところまではさせていただいております。

○中西健治君

ありがとうございました。

カテゴリ:

「新型コロナ対応」「金融商品販売法改正」「LIBOR(ライボ)廃止」について質疑を行ないました。

みなさんが直接目にすることはまずありませんが、金融界において「LIBORが無くなる」とは、「グリニッジ天文台が無くなる」つまり世界の標準時が分からなくなるほどの大事件です。廃止まで1年半。官民一体となった取り組みが必要です(後日、動画と議事録全文を投稿します)

カテゴリ:

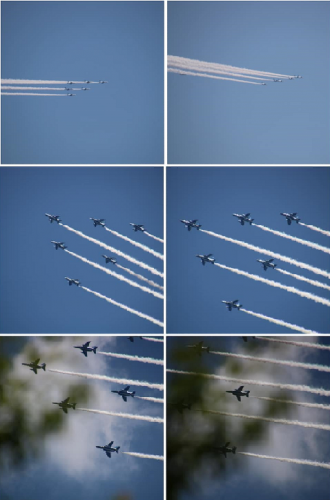

昨日、本会議が終了し議員会館の事務所に戻ったところで、プルーインパルスの編隊飛行を見ることが出来ました。保健所や自治体職員の皆さんも激務が続いています。改めて最前線で働く皆さんに、感謝と敬意を表したいと思います。

*墨東病院、荏原病院、自衛隊中央病院などの感染症指定医療機関の上空を2周したとのことです。