文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

経済政策の究極の目的は、「働きたい人に活躍の場(職)を提供する」ことです。GDPや物価上昇率などといった指標は、中間目標や手段でしかありません。

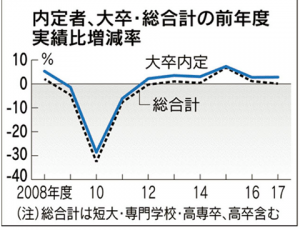

97.3%と過去最高を記録した大卒就職率が、来春さらに2.8%も上昇するというのに「アベノミクスは失敗」と批判するのはおかしな話です。

「新卒一括採用」に関しては様々な批判がありますが、「若者の失業率を、諸外国と比べて著しく低く抑えている」というメリットもあります。むしろ「年金や人事評価で、中途採用者が不利にならない仕組み」を作っていくことが必要だと思います。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)

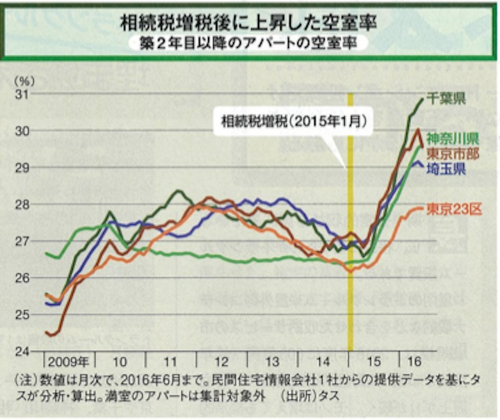

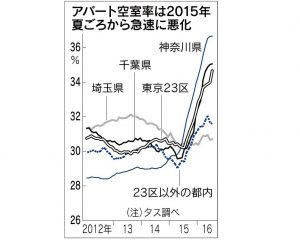

3月の財政金融委員会で取り上げた「不動産融資、特に賃貸住宅向け融資の増加問題」を、「借りる側」の視点から指摘した記事です。

相続税対策との事ですが、空室となっては目算が狂います。家賃保証付と言っても、「状況が悪化した場合に、果たして30年以上も同条件での家賃保証を続けられるものなのか?」と疑問を感じざるを得ません。

「首都圏では、特に神奈川県の空室率が高い」との指摘は、非常に気になります。

株や現金などと比べて、不動産(特に賃貸不動産)が有利となっている制度そのものを改善していくべきだと考えています。

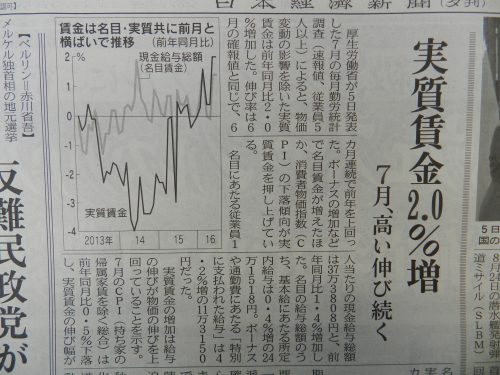

実質賃金が、6カ月連続で前年を上回りました。

半年前、国会では「実質賃金が上がっていない」として、

そこで2月22日付の(中西の目ヂカラ)「雇用市場に現

もしあそこでブレて政策転換をしてしまっていたら、実質

まだ、名目賃金の上昇幅が2%を下回っており、満足でき

<働く人が増え、しかも正社員が増えました>

先週発表となった総務省の2015年労働力調査では、雇用者数が過去3年で130万人増えただけではなく、正社員の数が8年ぶりに増加に転じたことが明らかになりました。

しかも正社員が26万人増加したのに対して、非正規社員は18万人の増加に留まっています。働いていなかった女性や高齢者が正社員になる例も増えていました。増加数で正社員が非正規社員を上回るのは、じつに21年ぶりのことです。

さらに、「なぜ非正規社員になったのか?」と言う問いに、「自分の都合のよい時間に働きたいから」と回答した人が30万人増えたのに対して、「正社員の仕事がないから」と答えた人は16万人も減少していました。

働きたい人が働けるようになっただけではなく、正規・非正規といった多様な働き方を選べるようになってきていることは明らかです。雇用市場が、良好な状態に向かっていることは間違いありません。

<実質賃金が上がらないと困りますよね。だけど、、、>

一方、「実質賃金が下がり、実際に使えるおカネが減って貧しくなった。そのために、個人消費が伸びていない。いまの経済政策は間違っている」という批判があります。たしかに厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2015年の実質賃金指数は、前年よりは改善したもののマイナス0.9%でした。

実質賃金というのは、皆さんが受け取る賃金(名目賃金)から物価の上昇分を差し引いたものです。

名目賃金が1%しか上がっていない時に物価が2%上がると、実質賃金は1%下がります。あくまで程度の問題ではありますが、「モノやサービスの値段が上がって、以前なら買えていたはずのものが買えなくなった」ことになります。インフレの悪いところです。

一方、名目賃金が2%下がっても、物価が3%下がってくれれば、実質賃金は1%上がります。「給料は減ったけど、以前よりたくさんのモノやサービスが買えるようになった」わけですから、喜ぶ人もいるかもしれません。デフレの良いところです。

この部分だけを切り取って考えると、たしかに「実質賃金を、いますぐ上げろ!下がったのはケシカラン!」という主張は正しいように聞こえます。

しかし、経済は、常に動きつづけている生き物です。短いあいだだけを輪切りにして判断してしまったのでは、一見正しそうな政策が「長期的にはとんでもないこと」を引き起こしかねません。

これから起きるさまざまな変化を、「時間を追って順々に考えていく」というのが経済学的なものの考え方です。俗にいう「風が吹けば桶屋が儲かる」という世界ですね。

逆にいえば、この思考ができないと経済政策を誤ってしまうことになります。

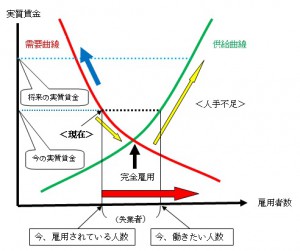

少しこみ入った話になるので、経済学でよく使われる需要曲線(赤)と供給曲線(緑)を使ってご説明します。縦軸が実質賃金、横軸が雇用者数です。

<現在>という矢印の指しているところに、いまの日本の雇用市場はあります。

左側の縦軸の「今の実質賃金」というところから水平に線を引く(………)と、「雇いますよ」という需要曲線(赤)とぶつかります。ここから下におろした線の指しているところが、「今、雇用されている人数」です。

先ほどの水平な線をさらに右にいく(………)と、「働きたいです」という供給曲線(緑)とぶつかります。ここから下におろした線が指しているところの人数だけ「今、働きたい人」がいます。

ただ、実際に雇ってもらえるのは、需要曲線(赤)から降りてきたところまでの人数だけです。この差が「失業者」となります。

失業とは、「働きたいのに働けない」ということです。しかも、失業することによって収入がとだえて経済的に困窮するだけでなく、「社会から疎外されている」と感じてしまいがちです。

その結果、非常に残念なことですが、精神的・肉体的に追いつめられて、自殺という手段を選ぶ人が増えてしまいました。日本の失業率と自殺率の相関関係は、OECD諸国の中でも際立って高くなっています。

従って、「失業者をどうやったら減らせるか」「この図の赤い矢印の方向にどうやって進むのか」ということを最も優先して考えなければなりません。

<我慢して回り道を>

現在の実質賃金の水準で、そのまま点線の上をわたって供給曲線(緑)に到達できれば一番良いのですがそうはいきません。点線の上は、あくまで空間です。右のほうにいきたければ、黄色い矢印が指し示すように「斜め右下方向」に需要曲線(赤)の上を動くことになります。

あくまで「下」ですから、「実質賃金が下がらないと、雇用者数が増える方向には行けない」というのが現実です。これを変えることは、誰にもできません。

では、どうしたら実質賃金は下がるのでしょうか?

先ほどご説明したように、実質賃金は(名目賃金)-(物価の変動)で決まります。

「実質賃金を下げろ」といわれて、まず思いつくのは「名目賃金を下げる」、つまり「賃金カット」でしょう。強欲な経営者が「給料を20%下げることにした!」と叫べば、たちどころに下がって、、、というほど話は簡単ではありません。

名目賃金は、経営者と労働者の交渉で決まります。「交渉」といっても、全員が実際に膝をつきあわせて丁々発止とやる訳ではありません。

「この賃金なら雇いたい」「この賃金なら働こう」という「労働市場での需要と供給から決まる」と考えたほうが自然です。アダム・スミスの「神の見えざる手」は、ちゃんと働いています。

この名目賃金というものは、あまり簡単に上がったり下がったりしません。特に日本では、毎週(週給)や毎日(日給)といった単位で給料が変動する労働者は極めて少数です。大多数の労働者は月給制ですし、しかも年間の支給額が大きく変動することはありません。

「20%下げるぞ」などと宣言したら、翌日の職場はカラになっていることでしょう。

つまり、「名目賃金は、そう簡単には下がらないし下げられない」というのが、本当の話です。

では、「物価を上げる」というのはどうでしょう?

これは何か非常に難しいこと、特に長い間デフレに苦しんだわが国にいると、とんでもなく大変なことのように思えます。

しかし、何らかの政策で「強引に名目賃金を変える」よりも、「金融政策によって物価水準を変えることで、実質賃金を動かす」というほうが世界の経済学や経済政策の世界では一般的です。

たとえば2013年1月に、政府と日銀は「+2%と言う目標を定めて物価を上げる」という共同宣言を発表しました。これは「実質賃金は一時的に下がるものの、まず失業者を減らす政策をとる」ことを示したものであると言い換えることができます。

その後の政策は、よく「異次元の」という形容詞をつけて紹介されますが、「デフレという名の異常事態からの脱却」という局面だったために「異次元の手段」が必要だっただけです。政策そのものは、ごく常識的な経済理論にのっとったものです。

「異次元」ではあっても、「異常」ではありません。

いま「物価が上昇したことで実質賃金が下がっている」のは、この右下がりの黄色い矢印の方向に日本経済が走りだしたということです。実質賃金は下がりましたが、冒頭にご紹介したとおり雇用者数は増加しています。

赤い矢印の方向に動いていることは、間違いありません。

<デフレへの逆回転は絶対に阻止>

現在の状態を、「実質賃金が下がって貧しくなった」と批判するのは簡単です。しかし、黄色い矢印の方向に行かなければ雇用者数は増加せず、130万もの人が失業したままだった可能性は否定できません。

いまはひとりでも多くの人が働けるようになるために、少し我慢をする時です。

きちんと現在の金融緩和政策をつづけていれば、「完全雇用」と書いた部分を通過し、右側の黄色い矢印が示す「右斜め上」に向かって供給曲線(緑)の上を動いていけるようになります。いよいよステージの転換です。

人手不足により名目賃金が上昇し、実質賃金が上がります。しかも、もらえる給料の額面が増えています。

「もらえる給料は減ったけど、物価はもっと下がっている。だから、実質的に豊かになって幸せだ」などという冷静沈着な計算のできる人が、世の中の多数派だとは思えません。やはり「金額が増えてハッピー」という人のほうが多いですから、消費が増えて経済の好循環が起きます。

しかも右方向に動いていますから、働くことができる人は増えつづけます。もう「社会から疎外された」などと、悲観する必要はありません。

1998年に3万人を超え「世界的にも高水準」と懸念されていた自殺者数は、過去5年連続して減少してきています。大規模な金融緩和に踏み切った2012年以降、減少幅が大きくなっていますが、これがさらに加速していくと期待できます。

実際の経済はこんな簡単な図よりも複雑ですから、まだ「完全雇用」と書いたところに到達しているかどうかはよく分かりません。

しかし、比較的名目賃金が変わりやすい「パートやアルバイトの時給」が、大幅に上がっているのはご存知のとおりです。首都圏のパートやアルバイトの平均時給は1000円を超えました。厚生労働省が先週発表した賃金構造基本統計調査では、女性の賃金が過去40年で最も高くなっています。

さらに総雇用者所得も増えていますから、働いている人全体が受けとる賃金の合計は増えつづけています。

総務省の調査によると、正社員を増やした会社は「人材流出を防ぐため」「採用を優位に進めるため」という理由をあげていました。つまり、「良い待遇を与えないと、働いてもらえなくなった」ということです。これは「完全雇用」状態に近づき、働く人たちの立場のほうが強くなったことに他なりません。

結論は明らかです。「物価が上がったことで実質賃金が下がり、生活が苦しくなった。金融緩和政策をやめて物価を下げろ」と言う主張は、経済政策論的に完全に間違っています。物価が下がったおかげで「実質賃金が上がった」と喜ぶことができるのは、失業する心配のない人達だけです。

もし、そんな経済政策をとってしまうと、この図の青い矢印のように「左斜め上」に動いていくことになります。たしかに実質賃金は上がりますが、多くの人が職を失い苦しむことになります。これこそが、デフレの害悪です。

今の流れを逆回転させてはいけません。

<終身雇用は日本の伝統?>

「もはや戦後ではない」と復興を宣言した日本経済は、1954年から1973年までの19年間、「アジアの奇跡」と呼ばれる高成長を記録しました。その秘密を探ろうと、世界中の研究者が日本と日本企業の分析に乗り出した事は言うまでもありません。

その結果「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言う心地よい言葉と共に示された「終身雇用、年功序列、企業別労働組合」の3要素(いわゆる三種の神器)を、多くの日本人が「強さの源泉」であると信じました。

しかし、終身雇用制が日本の家族的経営文化に基づくものでない事は、すでに1970年代初めに「日本的経営の神話」として指摘されていました。一橋大学の津田真徴教授は「戦前の日本の労働者の転職率は、先進国の中で最も高かった」と言う事実などを挙げ、「日本の伝統的な文化や習慣に根ざすものではない」と明確に否定しています。

実は、終身雇用と呼ばれる様な長期雇用状態は、成長を続ける企業や組織では「自然に起きる事」です。日本特有のものではありません。例えば当時のIBMやP&G等と言ったアメリカの企業でも、成長が続いた時期に「実質的に終身雇用状態となるほど長期間働く従業員」が大勢いたとされています。

この事は、組織図を書いて考えてみると分かりやすいと思います。企業に限らず、ほとんどの組織はピラミッド型です。このピラミッドが大きくなっている間は、様々な部署やポジションが生まれ続けます。従って、大多数の社員は、ごく自然に「係長、課長、部長」などと言ったポジションの階段をのぼりながら、長く働き続ける事が出来ます。

この原理に、洋の東西は関係ありません。「出来れば同じ会社でずっと働きたい」と言うのも同じです。私の経験からも、「理由もなく会社を変わりたがる社員」は海外にもほとんどいませんでした。

つまり日本企業の終身雇用状態とは、19年と言う長い高度経済成長期に於いて「結果的に」発生していた現象に過ぎなかった事になります。しかし、それを「日本の伝統に合致した制度であり強さの源泉だ」と言われ信じてしまった事から、ボタンの掛け違いが起きてしまいました。

<終身雇用を制度化した不幸>

バブルが崩壊し低成長時代に入った事から、この企業のピラミッドは大きくならなくなりました。そうなると、自然に成立していた終身雇用状態を維持していく事は、もはや原理的に不可能です。しかし、「制度を守らねば日本の文化に反する」と多くの経営者が考え、すでに雇用されていた従業員も「守られて当然」と考えました。

しかも、長い間「終身雇用制は社会的慣習である」とみなされていた事から、この状態を法的に支える枠組み・制度が出来上がりました。つまり、状況の変化によって経済合理性を欠くことになる慣習が、制度として固定化された事になります。

現在、労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められています。また、「整理解雇の4要件(①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続の妥当性)」のいずれか一つが欠けても解雇権の濫用となり、解雇が無効となる事が判例によって示されています。

<ゆがめられた労働市場が成長を阻害>

この様に「解雇を最後の手段とする事」が制度上からも要求されていた為、多くの企業はまず新規採用の中止や抑制によって対応しました。その結果、新卒一括採用の時期が「就職氷河期」に当たってしまった若者は、日本企業の特徴である「現場での訓練(OJT:オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」を受ける機会を失い、未熟練労働者のまま今に至っています。

この事は、組織をいびつな形にしただけではなく、日本企業の強み、ひいては日本社会全体の競争力を削ぐと言う結果をもたらしました。また、生産性の低い産業分野から高い分野への円滑な人材の移動の障害ともなり、日本経済の潜在的な成長力を抑えてしまっています。

やがて新規採用の抑制だけでは対応しきれなくなった企業は、希望退職を募り、さらには希望とは名ばかりの「実質的な退職の強要」を行ないました。その極端な例が、解雇規制をかいくぐる為に作られた、いわゆる「追い出し部屋」への配置転換です。不自然な希望退職に追い込まれた社員が、どれほどつらい思いをしたかは想像に難くありません。

一方、制度上「希望退職を強要せねば適正な人員にならない」状態を経験した経営者も、同様につらい立場に立たされました。この経験から、企業は「解雇がしやすい非正規社員」を、「雇用の調整弁」として利用する様になります。その結果、労働市場はさらにゆがんでしまいました。

現在の労働市場は、「慢性的な残業と、一方的な指示による転勤・配置転換を受け入れる事で雇用が保証される正社員」と、「職種と勤務地は選べるものの、低賃金で雇用の保証がなく熟練度も低い非正規社員」と言う二重構造となっています。

かつての非正規社員の大半は、主婦や学生などが補助的な収入を得る為のパートやアルバイトと言った形態が占めていました。従って、この二重構造が、深刻な問題として取り上げられる事はありませんでした。

しかし、今は需要がある時にだけ派遣会社と雇用契約を結び、派遣先に送り込まれる非正規社員(派遣社員)が増加しています。

この派遣社員の多くは、正社員とほぼ同じ仕事をしています。と言うのも、「雇用の調整弁が欲しい」「二度と追い出し部屋を作りたくない」と言う企業側の都合によって、正社員ポストが派遣社員ポストに変更されただけだからです。つまり派遣社員の多くは、従来通りの枠があれば正社員として働いていたはずなのです。

しかも、この二重構造の為に、「無定限な働き方を強いられる正社員」に過重な負担が掛ったり、会社全体としての一体感が無くなったりすると言った問題も発生しています。この事によって、かつての日本企業の強みが無くなっている事は大きな懸念材料です。

もし解雇規制が現在の様に極めて厳しくなければ、企業としても派遣社員ではなく正社員として雇っていたはずです。その証拠に、解雇規制が緩いアメリカには、日本の様な就労形態の派遣社員は存在しません。しかも、人種、性、年齢などによる差別を禁じる雇用平等法制が整備されていることもありますが、「同一労働同一賃金」がかなり厳密に成立しています。「同じ仕事をしているのに賃金が大幅に違う」等と言う事はあり得ません。

アメリカにも派遣社員はいます。しかし、呼び名は同じでも、医者や弁護士、IT技術者などと言った特殊な技能を持ち、即戦力となる高給取りの専門職です。

<解雇規制は誰を守っているのか?>

「解雇規制を緩めるべきだ」と言う主張に対して、「金銭を払う事で、解雇をし易くするのは怪しからん」と言う意見があります。しかし、多くの中小企業では、「労働契約法第16条」も「整理解雇の4要件」も無視した解雇が横行していると言うのが実情です。金銭補償などありません。

現在の厳しい解雇規制を盾に訴訟を起こして戦う事が出来るのは、労働組合によって守られた「一部の大企業の限られた正社員」だけです。中小企業から不当に解雇された従業員には、訴訟などやっている余裕はありません。

従って、例えば「月給の12か月~24か月の金銭補償により解雇出来る」と言う形で規制を緩めるものの、「もし、払わずに解雇した場合は、労働契約法違反ですぐに摘発される」等と言った明確な規制を定めて保護すべきです。

この状態を是正しなければ、「制度によって守れられた大企業労働者、制度に頼る事が事実上不可能な中小企業労働者、調整弁にされる非正規社員」と言うゆがんだ雇用構造を温存する事になってしまいます。

<真の成長戦略とは>

「金融・財政政策の次に必要なのは成長戦略だ」と言われます。ただ、政府の主導によって作られた産業政策的な成長戦略によって成長率が上昇した例は、先進国ではほとんどありません。日本の高度経済成長が、当時の通産省などの産業政策によるものではない事はご存知の通りです。社会主義国は、「政府主導の計画経済が、その非効率さの為に行き詰ってしまう事」をはからずも証明してくれました。

成長戦略とは、本来地味なものです。解雇規制の緩和もそのひとつです。

これによって、成熟産業・衰退産業から成長産業への人材の移動が進みます。「雇用の調整弁」が欲しい為に、本来正社員を置くべきポジションに派遣社員を採用する必要もなくなります。そうすれば、派遣会社に支払われていた30%~50%と言う手数料は、正社員となった元派遣社員のものとなり、新たな中間所得層が誕生します。

「雇用は安定するが無定限な労働を強いられる正社員と、不安定な非正規社員の二重構造」と言うゆがんだ労働市場を正常化すれば、共働きの夫婦が子育てをしながら働くことが可能となります。この一つ一つの積み重ねが、成長への重要な役割を果たすことになります。

もちろん「職業訓練制度の拡充」「職業紹介制度の拡充」「企業を移動しても不利にならない社会保障制度の整備」などが必要な事は言うまでもありません。しかし、非正規社員に様々なリスクが集中する構造を改善する為に必要なのは、非正規雇用への規制強化ではありません。

しっかりとした企業統治を行なう事を目指し、6月1日からコーポレートガバナンス・コードの施行が始まりました。その矢先に「先進的な体制が整っている」との評価のあった東芝で長年の不正経理問題が発覚した事は、出鼻をくじかれただけではなく裏切られた思いです。

そこで、財政金融委員会では、この件に関して2度(8月4日、9月10日)質疑を行いました。

http://nakanishikenji.jp/diet/16106

http://nakanishikenji.jp/diet/16397

色々と指摘した中で、8月の委員会で提案した「一定期間の経過後に監査法人を交代させるローテーション制」に関しては、10月に開かれた金融庁の「企業の会計監査のあり方を議論する有識者懇談会」において、すでに議題として取り上げられています。

また、9月の委員会では「社外も含めた正規の取締役が16人、それに対して有価証券報告書の開示対象とならない顧問と相談役が17人もいる。『影の取締役会』の存在はコーポレート・ガバナンスの観点から問題である。情報の開示を求めるべきではないか」と指摘しました。

これに対して麻生大臣の答弁は、

「表に出てこなくて、役職もなくて人事権だけ持っているという人は偉いと言う事はある」などと、ある程度理解を示しながらも、

「有価証券報告書や事業報告書は、会社法に根拠のある取締役や監査役を対象として開示を義務付けている」「相談役や顧問を開示するためには、開示対象を明確に定義する必要があるが、企業では様々な名称が用いられているため、呼称だけ変えればいいということになりかねない。そこに困難があると思う」

と言うところに留まっていました。

しかし、本日(12月18日)の日本経済新聞で、「東芝が、相談役の廃止や顧問の削減を検討している」と報じられました。「情報の開示」には至っていませんが「制度そのものに問題がある点を認めた」ものとして、今後他の企業にも影響が及ぶと思われます。

「東芝、相談役の廃止検討 西室氏は年内にも退任」

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ17I0V_X11C15A2TI1000/

また、73億円と言う過去最大の課徴金が課されましたが、私は「課徴金は当然。それ以上に、経営トップの責任を厳しく問うべきである」と麻生大臣に厳正な措置を求めています。

過去において、数々の粉飾決算がありました。ただ、「業績不振で倒産の危機に瀕した会社が、やむにやまれず粉飾に手を染めた」「従業員を路頭に迷わすわけにはいかないと思い、ついやってしまった」と言うものも多かったと思います。不正はいけませんが、日本の組織人の在り方としては若干同情したいところもあります。

一方、今回の東芝のケースは、歴代トップ同士の個人的なあつれきと自己保身が主因とされています。情状酌量の余地はありません。すでに多数の株主代表訴訟が起こされていますが、引き続き厳しい視点で金融庁などの動向を監視していきたいと思います。

ルールを「作っておしまい」としてしまっては、「仏作って魂入れず」となってしまいます。

私が再三求めていた大胆な金融緩和政策は、黒田日銀総裁のいわゆるバズーカ緩和とそれに続くサプライズ緩和と言う形で実現されました。また、国内の総供給に対して総需要が足りない時(需給ギャップがある時)に財政出動を行なった事も、基本的には正しい経済政策であったと考えています。その結果、雇用情勢や企業収益などに、明るさが見えてきていたのは確かです。

ところが、消費税率が5%から8%へと引き上げられた事で、歯車が狂ってしまいました。私は消費増税自体が悪だとは考えていません。しかし、「賃金の上昇が始まる前の増税は、病み上がりの患者に冷水を浴びせかける様なものだ」として反対していました。結果は危惧していた通りです。これを「予想を超えた悪影響」などと、あたかも降ってわいた天災の様に呼ぶのはおかしなことです。

ただ、この消費増税の悪影響がなかったとしても、果たして日本経済が活力を取り戻せていたかというと疑問です。財政政策や金融政策は、景気を刺激し下支えしてくれます。しかし、経済の潜在成長力、つまり長期的に成長する力をつけてくれる訳ではありません。

そこですぐに思い浮かぶのはアベノミクスの三本目の矢、しかも「本丸」として挙げられていた「成長戦略」です。ただ、金融・財政政策と言う一本目と二本目の矢と比べると、その内容が判然としません。

「規制緩和等によって、民間企業や個人が真の実力を発揮できる社会へ」と言う方向性は分かっても、具体的な話となると一向に見えてきません。国家戦略特区を定めて、医療、雇用、農業などの分野で、既得権益に守られた「岩盤規制」を地域限定で緩和しようとしていますが、日本全体の成長につながるまでにはまだまだ時間がかかります。

そんな中、あまり注目されていませんが、反成長戦略とでも言うべき状況が、日本全体に温存されている事は深刻な問題だと考えています。

中小企業金融円滑化法は、2013年3月31日に期限切れとなりました。そろそろ3年が経とうとしていますので、皆さんのご記憶からは消え始めていると思います。この法律の延長が提案されるたびに私は反対をしてきましたので、「ようやく廃止された」と言う思いです。

ところが、期限切れとなった後も、金融庁の指導により「貸し付け条件の変更」つまり返済猶予が続けられてしまっています。

この法律が導入されたのは、リーマン・ショック直後の2009年12月です。たしかに、当時の急激な経済情勢悪化に対する緩和策としては有効な薬でした。しかし、その一方で「経済の新陳代謝を停止させる」という副作用を持っていたことも間違いありません。

たとえ稼ぐ力がなくなった企業であっても、従業員の雇用を守っている限り社会に貢献しているという考え方もあります。また、既存の企業が技術革新を行い、経営改革を通じて生産性を向上させていけば良いではないかと言う考え方もあります。

しかし、経済全体の成長や生産性の向上をはかる為には、新たな活力を持った優れた企業が参入し、非効率な企業が退出するという新陳代謝が不可欠です。稼げなくなった企業からヒト、モノ、カネが放出されなければ、新たに参入したい企業に、この経営に不可欠な三要素が回ってくることはありません。

どの先進国においても、新たに開業する企業(開業率)と廃業する企業(廃業率)とはほぼ均衡しています。たとえばアメリカは9.3%/10.3%、ドイツは8.5%/8.1%、フランスは15.3%/11.1%、イギリスは14.1%/9.7%です。日本はと言えば、均衡してはいるのですが4.8%/4.0%と著しく低い水準にあります。

開業率が低いことから、「日本人にはベンチャー精神が欠けている」などと言われます。しかし、実は「退出して経営資源を放出してくれる企業が少ない」事にも、大きな問題があると思われます。資源配分が適正に行われなければ、経済が真に活性化することはありません。

雇用の流動化には痛みが伴います。しかし、現在返済猶予を受けている30万社とも40万社とも言われる企業の内、健全性を取り戻す企業は1割もないとされています。返済猶予や「追い貸し」で延命している再建の見込みが薄い企業にいたのでは、賃上げはおろか前向きに働く喜びすら怪しいものとなってしまいます。

短期的には救われている様に見えても、長期的に不幸な状態に陥る事は避けねばなりません。もちろん、再雇用を円滑にする為の再教育制度の拡充、職場が変わっても引き継げる社会保障制度体系の構築、医療や年金制度の雇用形態による差別の撤廃など課題はあります。

しかし、痛みを避ける為に金融機関に延命治療をさせ続けるのは、ジリ貧を恐れてドカ貧に陥る道です。これからの国会での審議の中で、この様な「反成長戦略」が目に見えないところで続けられている事を指摘し、改善を求めていきたいと考えています。