中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

5/28 財政金融委員会(AIIB参加問題:参考人質疑)

2015年05月29日 (金)

5月28日 参議院財政金融委員会において、アジアインフラ投資銀行(AIIB)に関する参考人質疑を行いました。

アジアインフラ投資銀行(AIIB)とは、中国が主導する形で設立が進む国際開発金融機関のことです。

同じような国際開発金融機関としてアジア開発銀行(ADB)がありますが、2020年までに8兆ドルと目されるアジアのインフラ需要をADBだけでは賄いきれないことから、AIIB設立の動きとなりました。

当初、AIIBの加盟国は、アジアの新興国に留まると思われていましたが、イギリスの参加表明に端を発し、ドイツ、フランス、イタリアも次々に参加を表明し、創設メンバーとなる見込みです。

日本政府は当初「G7諸国からの参加はない」と見込んでいたため、G7諸国の相次ぐ参加表明に「日本外交の敗北」との批判を浴びました。

本日は、AIIBへの参加に慎重な伊藤隆敏参考人(コロンビア大学教授 政策研究大学院大学教授)と参加に前向きな河合正弘参考人(東京大学特任教授 元アジア開発銀行研究所所長)へ質問させて頂きました。

「AIIBは投資銀行寄りになってきているから、開発銀行となるべく働きかけるべき」と主張される伊藤参考人には「AIIBを投資銀行と理解して、投資クラブとして日本が参加するという選択肢はないのか。」という点について質問しました。

伊藤参考人からは、以下のご回答をいただきました。

「投資クラブに参加したとしても、日本企業はコスト的に受注を採れない。」

「AIIBが投資クラブだとしても、日本の企業や地方に投資してくれるわけではない。」

「利益が出たとしても配当を受け取るものではない。結局クオリティが低い投資クラブの中で貸しあうことになる。」

「そのため、投資クラブに参加したとしても日本にメリットがあるとは思えない。」

他方、河合正弘参考人には、「日本企業のADB落札率が極めて低いことをどのように考えているのか。」、「AIIBに参加しないことによって入札にも参加できないデメリットをどのように考えるのか。」という点について質問しました。

河合参考人からは、以下のご回答をいただきました。

「日本企業は、質は追及するものの、価格競争力はない。とはいえ、日本企業自身が落札しなくても、落札した企業は他の企業から購入しないといけない。その点は重要である。」

「AIIB加盟国でなくても入札はオープンに行うと言っている。ただ、入っていないと情報が入手しづらい。」

「途上国の中には、中国の発言力の強さを懸念して、日本が入ってバランスして欲しいという声はよく聞く。日本が入ることで、アジアの経済的な繁栄の基礎となり、日本を信頼できる国だと思ってもらえるなら、入る価値は十分ある。」

AIIBは「バスに乗り遅れるな」という単純な話ではありません。メリット・デメリットを慎重に検討しながら、参加の是非を判断すべきと考えます。

5/26 財政金融委員会(プロ向けファンドと不招請勧誘)

2015年05月27日 (水)

5月26日参議院財政金融委員会において、プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)について質問しました。

プロ向けファンドとは、1名以上の適格機関投資家(いわゆるプロ)と49名以内の一般投資家(アマ)を対象とした投資事業組合のことです。

プロ向けファンドは、書面交付義務(契約内容を記した書類を交付する義務)や分別管理義務(出資者からの預かり資産と運用事業者の資産を分けて管理する義務)が免除されている上、49名以内であれば投資の素人(一般投資家)にも販売できる制度であったため、悪用事例が相次ぎ、以下の改正案が審議されました。

①49名以内の「適格機関投資家以外」の出資者の範囲を、上場会社や富裕層個人(1億円以上の投資性金融資産を有する個人投資家)、上場会社の役員等に限定し、一般個人を除外する。

②他の業態の投資運用業に準じて金融商品取引業者としての義務を課す(書面交付義務や分別管理義務など)

この改正の方向性自体は賛成なのですが、今回の改正案の中に、相手方の同意を得ずに勧誘する「不招請勧誘の禁止」が含まれておりません。

プロ向けファンドによる被害が広がった背景には、一般個人への販売が許されていたことに加えて、飛び込み営業のような形で勧誘が行われたことも要因であると考えられます。

とくに有価証券の私募と異なり、「49名」という制限はあくまで販売先の数の縛りであり、勧誘先の数の縛りでなかったことが被害を大きくさせたと思われます。

今回の法改正により出資者の範囲が富裕層個人などに限定されましたが、投資判断能力が備わっていない人へ勧誘がなされる恐れが拭えません。

そこで、不招請勧誘を禁止すべきではないかという点について、質問致しました。

麻生大臣からは、以下のご答弁を戴きました。

「プロ向けファンドについては、投資家被害を適切に防止していく必要性がある一方、ファンドの円滑な組成に支障を生じさせないようにする必要があるため、不招請勧誘を禁止することは慎重な対応が必要と考えている。」

「投資家被害の抑止を図る上で、振り込め詐欺みたいなものは急激に増えていくこと、個人金融資産の60~70%が高齢者に集中しているうえ、その高齢者が更に高齢化していくと被害はさらに出やすくなることなど、いろんなことを考えないといけない。今後の検討課題としたい。」

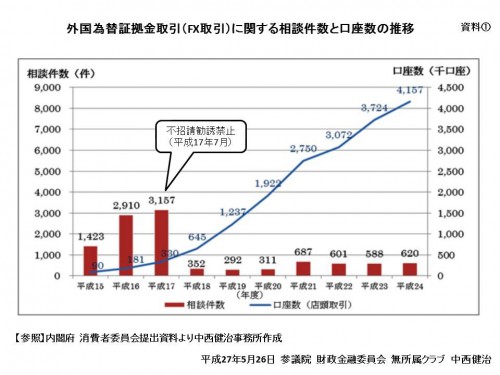

外国為替証拠金取引(FX取引)においては、相談件数が増加してきたため不招請勧誘を禁止したところ、相談件数は激減する一方、口座数は増えたというデータが出ております(資料①参照)。

このデータは、規制したからといって直ちに販売ができなくなるわけではなく、むしろ業者の努力次第で伸びることを示唆していると言えます。たしかに規制緩和は重要ですが、健全な市場環境を保つためには最低限の規律は必要と考えます。今後も、適切な市場環境の構築に努めて参りたいと思います。

5/21 財政金融委員会(プライマリーバランス)

2015年05月22日 (金)

5月21日 参議院財政金融委員会において、政府が6月末を目途に作成を目指す財政健全化計画について質問しました。

政府は、2020年度プライマリーバランス(基礎的財政収支=国債に関する費用を除いた政府会計の収支)の黒字化をめざす財政健全化計画の作成を進めております。

しかし、今年2月に公表された資料(中長期の経済財政に関する試算)によると、2020年度のプライマリーバランスについて、「ベースラインケース」(中長期の経済成長率を実質1%弱、名目1%半ばと予想)で16.4兆円の赤字、「経済再生ケース」(中長期の経済成長率を実質2%以上、名目3%以上と予想)でも9.4兆円の赤字と試算されています。

この9.4兆円の赤字について、麻生財務大臣は、平成27年5月12日に開催された経済財政諮問会議において、資料①を提示され、「過去3年間の実績を踏まえた歳出の伸びに抑えることができれば、9.4兆円の赤字の大宗はほぼ解消できると考えられる」と説明されました。そして、資料②(同じく麻生大臣提出資料)によりますと、「過去3年間の実績を踏まえた歳出の伸び」とは、2012年度~2014年度の歳出の伸びをそのまま延長することを意味しております。

しかし、2012年度~2014年度における物価上昇率は、年平均で0.467%(財政金融調査室調べ)にとどまります。これに対して、日本銀行は「2016年度前半には物価安定目標(2%の物価上昇率)に達する」との見解を示しているため、政府の「2012年度~2014年度の歳出の伸びをそのまま延長する」という説明は、将来の物価上昇率の見通しという点で齟齬が生じるものと思われます。

また、物価上昇率はいわば複利となって反映されますので、その歳出の伸びも、財務省の主張するような直線ではなく、放物線となるはずです。なお、仮に2%の物価上昇率で試算した場合、5年後にはおよそ1.1倍となるため、資料②にある55.9兆円(2015年度)は、2020年度におよそ61.5兆円となり、財務省予測よりも大幅に上振れすることが予想されます。

そこで、麻生財務大臣へ、政府が「過去3年間の実績を踏まえた歳出の伸びのイメージ」として主張する赤線は、歳出の見通しとして無理があるのではないか、と質問しました。

麻生大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「赤線については、…その時々の物価上昇にスライドさせて歳出を増やすという考え方を取っているわけではありません。」

「我々としては、経済成長と歳出改革を両立させるということで取り組んできたところですが、例えば資材価格はこの3年間で約9.1%上昇、労務単価は27.6%上昇していますが、公共事業につきましては3年間ほぼ横ばいということなどできております。」

「現実に物価や賃金が上昇すれば公共事業の労務単価とかそれを引き上げるとかいろいろ出てくるのは当然のことであって、個々の積算に反映させはする一方、予算の総額におきましては人口減少などなど踏まえて重点化するとか、いろんな形で効率化を図ることによって経済再生と財政健全化の両立を図るべきものだと考えております。」

たしかに、資材単価や労務単価は大幅に上昇しているかもしれませんが、3年間の物価上昇率を全体で見た場合には、いまだ物価安定目標に達していないことは周知の事実です。財政健全化計画のような総論的な話は、物価上昇率も全体としてみる必要があるのではないでしょうか。

このように政府の試算根拠に不十分な点が見受けられる以上、財政健全化計画は、名目成長率3%を前提とする「経済再生ケース」だけではなく、低い成長率にとどまる場合もリスクシナリオとして想定しておくべきではないでしょうか。

今後も財政健全化計画の行方を注視して参ります。

5/19 財政金融委員会(コーポレートガバナンス・コードを策定するのは誰?)

2015年05月21日 (木)

5月19日(火)参議院財政金融委員会において、東京証券取引所が5月13日に発表しましたコーポレートガバナンス・コードについて質問しました。

コーポレートガバナンス・コードとは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための原則を定めたものです。

コーポレートガバナンス・コードは、意思決定過程の合理性を確保することで、経営陣をリスク回避的方向への重圧から解放し、健全な企業家精神を発揮しつつ経営手腕を振るえる環境を整えることを狙いとしており、旧みんなの党においても、コーポレートガバナンス・コードの策定を望んでおりました。

【参照】東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス」

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/

コーポレートガバナンス・コードの実施に先立ち、パブリック・コメントの募集が行われ、コーポレートガバナンス・コードの公表に当たっては、寄せられたパブリック・コメントへの考え方も合わせて公表されました。

【参照】東京証券取引所「『コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について』に寄せられたパブリック・コメントの結果について」

http://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu0000007k0q-att/20150513-1.pdf

ところが、公表直後の5月14日、「パブリック・コメントの結果について」というPDFファイルを文書のプロパティを調べたところ、本来、東京証券取引所が作成すべき文書であるにもかかわらず「Company 金融庁」というクレジットが残っていました。不審に思い、電子メールにて金融庁へ「パブリック・コメントの結果について」の作成過程における関与を尋ねたところ、翌15日に何の説明もないまま、文書のプロパティから「Company 金融庁」のクレジットが消えていました(資料①および②参照)。

一連の経緯からは、本来、東京証券取引所が作成すべき「パブリック・コメントの結果について」を金融庁が作成したために金融庁のクレジットが残った、中西事務所から問い合わせがあったために文書のプロパティに気づき、あわてて金融庁のクレジットを消した、という疑念が生じます。また、東京証券取引所が作成すべき文書のプロパティに金融庁のクレジットが残ってしまうほどの結びつきは、監督者である金融庁と監督を受ける立場にある東京証券取引所の管理監督関係を損なうことにもなりかねません。

そこで、以下の2点についてお尋ねしました。

①「パブリック・コメットの結果について」を作成したのは誰か。どうして金融庁のクレジットが残ったのか。なぜ、翌日に金融庁のクレジットが消えたのか。

②一連の金融庁と東京証券取引所の結びつきは、金融庁の管理監督関係を損なわないか。

①については、金融庁より

「作成したのは東京証券取引所である。」

「東京証券取引所と金融庁でコーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議の共同事務局を担った関係で、パブリック・コメントの結果の素案についても担当者同士でやり取りしており、その過程で金融庁のクレジットが残ったものと考えられる。」

「東京証券取引所では、PDFファイル等のプロパティを削除してから公表することとされているため、プロパティ情報が削除されていないことに気付いた担当者が5月15日にファイルを差し替えた。」

②については、麻生大臣より

「この種の誤解を招かないように、今後とも十分に東証と詰めていくという対応が必要なんだと思います。」

「そういったような形でプロパティのところに少なくとも金融庁の名前が残るということは好ましくない、はっきりしております。」

とのご答弁をいただきました。

細かいところを見ているなと思われるかもしれませんが、細部にこそ真実が宿る、ということでもあります。今後も細部にまで目配りをして金融市場の発展に貢献して参りたいと思います。

5/14 財政金融委員会(酒の安売り規制)

2015年05月15日 (金)

5月14日(木)参議院財政金融委員会において、報道などで話題になっているお酒の安売り規制法案(酒税法改正案)について、質問致しました。

町の酒屋さんのなかには、とても魅力的なお店があります。私が足しげく通う町の酒屋さんには、全国各地から独自のネットワークで入手した、個性的なお酒が揃っていて、ご主人に美味しいお酒を教えてもらいます。そういう努力をしている町の酒屋さんはこれからも大事にしていくべきだと思います。しかし、ビールや発泡酒といった何処でも扱っているお酒については、量販店で安く買えることが、消費者のメリットであると考えています。

そこで、主にビールや発泡酒を念頭に置いたお酒の安売り規制について、以下の点を尋ねました。

1、酒税の円滑な徴収が阻害されている事情の有無について

「量販店でお酒が安売りされたために、酒税の円滑な徴収が阻害される恐れが出てきたことから、安売りを規制する法案への賛同が広がった」との報道がなされています。

しかし、そもそも酒税は、製造元から出荷される段階で課税される蔵出し税(小売り段階の安売りとは無関係)であるうえ、安売りをしたとしても酒税は価格に含まれているため、「量販店での安売りによって、円滑な徴収が阻害される」という事態が想定できません。

そこで、「酒税の円滑な徴収が阻害される恐れが出てきた」という事情は現実に認められるのか、と尋ねました。

これに対し、国税庁から「ただいま現在、製造者の出荷段階での酒税の徴収に不具合を生じているわけではありません。」という回答をいただき、「酒税の円滑な徴収が阻害される」といった事情は認められないことを確認させて頂きました。

2、財政への影響について

酒税収入が減っている最たる原因は、お酒の販売量が減ってきていることです。仮にお酒の安売りを規制するとなると、販売量を減らすことになり、酒税収入という面からとらえるとマイナスの影響をもたらしかねません。

そこで、麻生財務大臣に、「安売りの規制は、財政の観点からはマイナスなのではないか。」と尋ねました。

麻生大臣からは、「酒に限りませんが、ものを売ることを規制するとその分だけ減る。当たり前の話であって別に酒に限った話ではありませんが、確かだと思います。」と、財政へのマイナスの影響を示唆するご答弁をいただきました。

今回の酒税法改正(安売り規制)の議論の背景には、「ほとんどの酒類販売業者が、国税庁の定める合理的価格の指針を守っていない」という指摘がなされています。

資料②は、この指摘の基礎となった、国税庁の定める指針の順守状況の調査結果を整理した表となりますが、平成10事務年度以降は9割以上の事業場で「合理的な価格設定が行われていなかった」という結果が出ています。

しかし、この調査は、目玉商品のような形で、1度でも合理的な価格を下回る価格設定を行った場合も「遵守違反」となるため、違反件数が過剰に膨れ上がる傾向があります。

独占禁止法では、「継続して供給すること」を不当廉売の要件としているので、お酒の安売り規制を議論するのであれば、せめて「継続的に合理的な価格設定をしていないと認められるもの」に限るなどのデータ整理をするべきではないでしょうか。

今後とも、お酒を嗜む消費者の利益を守るため、お酒の安売り規制について注意深く見守って参ります。

5/13(水)参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会報告

2015年05月15日 (金)

5月13日(水)、参議院デフレ脱却調査会において、黒田東彦日本銀行総裁へ、金融政策の現状認識と物価安定目標の達成時期について、質問しました。

1、金融政策の現状認識について

3月の完全失業率は3.4%であり、日銀は完全雇用水準に達していると言っております。また、需給ギャップについてはほぼゼロ近辺であるという認識を示しています。

そこで、黒田総裁へ、「金融政策の所期の目的というのは、既に達成されているのではないか。」と尋ねました。

黒田総裁からは、以下のご答弁をいただきました。

「失業率の場合も需給ギャップの場合も、構造的失業率以下になってはいけないということではなくて、景気が良くなっているときには構造的失業率以下になることも十分あり得ますし、需給ギャップの計算上もマイナスがゼロになってプラスになっても別におかしくないわけです。」

「他方で、2%の物価安定目標への道筋はまだ道半ばであるため、2%の物価安定目標の実現を目指して、量的・質的金融緩和を着実に推進していくことが必要であろうと思います。」

2、物価安定目標の達成時期について

2%の物価安定目標の旗を掲げ続けるということは金融政策論的に正しいと言えますが、「2年で達成する」と期間を区切る理論的根拠は乏しいと思われます。「期限が迫っているから」という理由で追加的な金融緩和を打ち出すことにでもなれば、かえって良くない物価上昇を招く恐れすらあります。

そこで、黒田総裁へ、物価安定目標の「期限」に対する認識についてお尋ねしました。

黒田総裁からは、以下のご答弁をいただきました。

「2013年1月に政府と日本銀行で出した共同声明における『できるだけ早期に』の英訳は、as soon as possibleではなく、at the earliest possible timeとなっており、かなり明確な早期というものを設定して日本銀行はコミットしたわけであります。」

「私ども、別に何か一定のきっちりした日にちに迫られて云々ということではありませんが、かなり明確な早期に実現するということにコミットしておりますし、量的・質的金融緩和も2年程度の期間を念頭に置いてできるだけ早期に実現するということではじめていますので、このコミットメントはやはり引き続き重要であろうという風に考えております。」

昔の日銀のように「デフレを放置しても構わない」という姿勢は論外としても、金融政策だけで潜在成長率を引き上げることができるわけではありません。今後も日銀の金融政策を注意深く見守って参ります。

5/12 財政金融委員会(政策投資銀行の危機対応業務)

2015年05月14日 (木)

5月12日参議院財政金融委員会において、政策投資銀行における危機対応業務について質問しました。

政策投資銀行とは、大企業・中堅企業向けの融資を目的として設立された政府系金融機関のことであり、政府が全額出資しております。

政策投資銀行は、完全民営化の方向が決まっているのですが、リーマンショック・東日本大震災による金融秩序の混乱への対応(危機対応)のために完全民営化を先延ばしにしてきたまま、現在に至ります。

今回の法改正は、民間金融機関が危機対応業務を担えるようになるまでの「当分の間」政府に3分の1超の株式保有を義務付ける、というものですが、「当分の間」の見通しが立たず、完全民営化の方針が骨抜きにされるおそれがあります。

そもそも、危機対応業務は、民間金融機関から敬遠されています。理由は、危機対応業務はリスクが大きく、民間金融機関では担いきれないと受け止められているから、と思われます。しかし、政策投資銀行の危機対応業務の実績を調べてみると、異なる側面が浮かび上がって参ります。

資料②(委員会配布資料に即して付番しています)は政策投資銀行の危機対応業務と通常業務及び他の業態の金融機関における不良債権比率を比較したものですが、危機対応業務の不良債権比率(0.11%)は、主要行(1.28%)や同じ政策投資銀行の通常業務(1.31%)よりも低いという結果が認められます。

資料③は、2014年3月までの危機対応業務における融資と法的整理に至った融資の累積額を整理したものですが、これによると5兆3911億円弱の融資を行うに当たり、5兆3877億円は政策金融公庫からの借り入れで賄い、政策投資銀行の自己資金は34億円だけであったことが分かります。また、法的整理に至った776億円のうち、524億円は日本政策金融公庫から補填を受け、現実に回収不能となった金額は252億円にとどまります。

そのため、危機対応業務の実績からは、不良債権比率は極めて低く、自己資金もわずかで行うことができ、融資先が法的整理に至っても損害の補てんを受けることができる、という実態が浮かび上がってきます。

ところが、このような情報は基本的に開示されておりません。政策投資銀行が行うディスクロージャーは、あくまで危機対応業務と通常業務を併せた財務状況の開示に留まります。これでは、危機対応業務の実態が分からず、民間金融機関が参入を思いとどまることが容易に想像されます。

そこで、麻生財務大臣に対して、「政策投資銀行の危機対応業務を切り出す形で、情報開示を行うべきではないか」と提案いたしました。

麻生大臣からは、「政投銀等とよく調整しながら、今後とも財務省として開示ができる範囲、開示という方向で検討していきたいとい考えております。」とのご答弁をいただきました。

民間金融機関による危機対応業務への参入を促すのであれば、せめてそのための判断材料は用意すべきではないでしょうか。今後とも、完全民営化の方向性を常にチェックして参りたいと思います。

なお、情報開示の実効性を高めるべく、以下の内容を附帯決議に加えるように提案し、実際に附帯決議として採択されました。

「日本政策投資銀行の完全民営化に向け民間金融機関による危機対応業務への参入を促すため、これまでの危機対応業務に基づく貸付債権の状況などの開示を促すこと。」

4/23 財政金融委員会(物価安定目標の達成時期:ミネソタで失言?)

2015年04月24日 (金)

4月23日(木)参議院財政金融委員会において、黒田日銀総裁へ、物価安定目標達成時期と出口戦略、市場との対話について質問させて戴きました。

1、物価安定目標について

黒田総裁は、4月19日(日)米ミネソタ州での講演において、2%の物価安定目標の達成時期について、「2015年度または2016年度の初め」(fiscal 2015 or early fiscal 2016)と言及されました。

これまで「2015年度を中心とする期間」であり、「2016年度にはみ出る可能性もある」と仰っていましたが、「2016年度の初め」(early fiscal 2016)と言及されたので、「2016年度の初めとは、具体的にどの時期を指しているのか。(6月までなのか、それとも9月までなのか。)」と質問致しました。

黒田総裁からは、

「2016年度の前半というか初めというか、そういう頃に達する可能性が高いということを申し上げた。」

「(具体的な時期については)今出ている展望レポートの範囲を超えて申し上げるのは若干僭越かと思います。」

とのご答弁をいただきました。

2、出口戦略について

物価上昇に関する日本銀行のメーンシナリオは、「当面0%で推移した後、秋ごろからかなり加速していく」というものです。

このように、秋以降0%から2%へと物価上昇率の急上昇が予想されるため、対応が後手に回らないためにも、「スタッフペーパーやワーキングペーパーのような形ででも出口戦略の議論を示すべきではないか。」と提案させて頂きました。

黒田総裁からは、

「私どもとしては、量的・質的金融緩和の出口の在り方というのは政策委員会で検討すべきものであろうと(思います。)」

「様々な状況に対応できるように金融市場調節手段などの技術的な側面の検討は…事務方でしておりますが、具体的に実際にどのような手段をどのような順番で行うかという出口の議論はまだしておりません。」

とのご答弁をいただきました。

3、市場との対話について

黒田総裁は、昨年10月末の大規模金融緩和第二弾を実施するにあたり、その数日前に行われた参議院財政金融委員会において、「経済の基調や物価に関する見方に全然変わりありません。」と強気の発言をされていました。

ところが、その直後に大規模金融緩和に踏み切り、国会との対話という意味において非常に問題があると認識しております。同じことは市場にも当てはまるのではないかと考えております。

そこで、「今後もサプライズによって金融政策の有効性を高めていく、お考えでしょうか。」と質問致しました。

黒田総裁からは、

「基本的に金融政策の透明性が金融政策の有効性を高める上でも重要である、という考えである。」

「わざわざサプライズを狙って、あるいはサプライズによって効果を出そうというようなことは考えておりません。」

「従来から2%の物価安定目標の実現のために、必要になれば躊躇なく調整を行うという方針は申し上げてきたわけです。」

「昨年10月末の量的・質的金融緩和の拡大につきましては、原油価格の下落…が期待物価上昇率、あるいは、賃金の上昇率や企業の価格設定行動に影響が出てくる恐れがあることを懸念し、重視して拡大が決まったわけです。」

とのご答弁をいただきました。

黒田総裁からは以上のようにご答弁戴きましたが、市場関係者やエコノミストからは、「黒田総裁の発言を額面通り受け取ると、金融政策の予想を誤る。」と言われ始めております。

市場との対話という意味においても、政策の透明性を高めるという意味においても、2016年度の前半における2%物価安定目標の実現に自信を持たれているのであれば、それよりも前に出口戦略の議論をしなければいけないという姿勢を見せるべきではないでしょうか。

そうすることで、政策の透明性が高まり、ひいては金融政策の有効性も高まっていくものと思います。

4/20(月)参議院 決算委員会報告

2015年04月22日 (水)

4月20日(月)参議院決算委員会(外交・防衛)において、アジアインフラ投資銀行(AIIB)と集団的自衛権について、質問致しました。

1、アジアインフラ投資銀行について

AIIBの設立の背景にはアジアにおける膨大なインフラ需要(2010年~2020年で8兆ドルと推計)があると言われております。

AIIBの参加の是非について「バスに乗り遅れるな」という論調には、このインフラ需要を取り込めなくなることを危惧した意見が少なくありません。

しかし、同じ国際開発金融機関であるアジア開発銀行(ADB)の融資を受けた事業の国際競争入札における国別の落札率(全入札案件に占める落札企業の所属国の割合)を比較すると、中国やインドは2割近いのに対して日本は0.34%と、我が国の落札率が極端に低い事実が浮かび上がってきます。

この状況でAIIBに参加したとしても、インフラ需要を取り込むことはできない恐れがあります。

そこで、政府に対して、以下の点を尋ねました

①落札率が低い原因をどのように捉えているか。

②その対応策として、どのように取り組んでいくか。

財務省からは、以下の答弁をいただきました。

①について

「国際競争入札であるため、中国やインドといった新興国企業がより低い価格を提示していると考えている。」

②について

「調達契約も含めたインフラ輸出が重要と認識している。この促進については、官房長官を中心としたインフラ戦略会議においても議論している。」

「JICAやJ-BICといった日本の支援機関を活用して参りたいと考えている。」

AIIBへの参加の是非を検討する際には、「バスに乗り遅れるな」という側面だけではなく、インフラ需要を取り込めるのか、日本の企業による落札率をどうやって高めていくのか、といった視点も重要であると考えます。

2、集団的自衛権について

4月8日の日米防衛相会談において、宇宙空間における取組みについても議題となりました。

現在の防衛装備品多くは、人工衛星を通じたGPS機能を利用しています。そのため、人工衛星が破壊または無力化された場合、我が国の安全保障も無力化される恐れがあります。

そこで、中谷防衛大臣に対して、「将来的にわが国が運用するもの含めた我が国の人工衛星、あるいは米国の運用する人工衛星に対する攻撃は、集団的自衛権の対象となる武力行使に当たるのか。」と質問させて頂きました。

中谷防衛大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「特定の事例が武力攻撃に該当するか否かは、当時の国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、態様を通じて個別の事情に応じて慎重に判断する必要がある。」

「人工衛星への攻撃という要件のみによって、あらかじめ論じることは困難である。」

「日米防衛当局間においても、宇宙についての協議を進めてまいりたいと考えている。」

人工衛星・GPS機能というのは非常に重要だと考えています。そのため、今後の安保法制においても取り上げてまいりたいと考えています。

4/15(水)参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会報告

2015年04月17日 (金)

髙橋 洋一 先生 井堀 利宏 先生 井出 英策 先生

4月15日(水)に開催されました「国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会」において、3名の参考人の先生方のご意見を伺いました。

1、高橋洋一先生(嘉悦大学ビジネス創造学部教授)

高橋先生には、以下の2点を尋ねました。

①政府は、経済見通しについては高めに見積もり、後で下方修正をするのに対して、税収については低めに見積もり、後で上振れさせている。このように方向性が逆になってしまうのは何故か。

②税収弾性値(税収の伸び率を名目経済成長率で除した値)について、財務省は1.1を、内閣府は1.0を使っているがどちらも低いと思われる。いくらを用いるべきか。

高橋先生からは、以下のご回答をいただきました。

①経済と税収の見通しについて

「経済見通しと税収見通しがズレル原因は、マクロは内閣府、税収は財務省とばらばらに担当しているため。マクロできちんとやるのが大前提。」

②税収弾性値について

「ここ十数年の実績ベースで、税収弾性値は3。景気回復局面では赤字企業が税金を払いだすので、弾性値は大きくなる。財務省が弾性値を低く見るのは予算上のテクニックに過ぎない。」

2、井堀利宏先生(政策研究大学院大学教授)

井堀先生には、財政健全化目標についてお尋ねしました。

具体的には、財政健全化目標は、2020年度PBの黒字化でいいのか、もっと進んで財政収支を黒字化すべきなのか、あるいは債務の対GDP比率が発散しなければいいのかについて、お尋ねしました。

井堀先生からは以下のご回答をいただきました。

「財政健全化には2つの目標がある。ひとつは全体の財政が持続可能であること、もうひとつは中身の話。」

「全体の持続可能性という点ではPBの黒字化は中間目標であり、最終的にはGDP比の公債残高が安定的に下がっていく必要がある。そのためには数パーセントの黒字のレベルを作らなければならない。」

「他方で、マクロベースで均衡していても、賦課方式で人口が減少していく社会では世代間で不公平が生じ、若い人には財政に対する不信感が拭いきれない。財政や社会保障が中長期的に日本国民に受け入れられるためには、抜本的な社会保障改革という中身の改革も必要である。」

3、井手英策先生(慶応義塾大学経済学部教授)

井手先生には、井手先生が主張される「国税については累進性を高めてもいい。地方税については低所得の方にも払って頂きたい。」ということを進めた場合、結果として直間比率はどのような姿になると想定されるのか、をお尋ねしました。

井手先生からは、以下のようなご回答をいただきました

「女性の社会進出が進み、かつて女性が家庭で果たしてきたサービスの負担が問題となってきた。その結果、対人社会サービスの担い手である地方自治体に仕事や権限が下りてくる。」

「この財源については、みんなが納税者になるべきというのが私の考え方。そのため、税収は、地方消費税を増やすか、住民税を増やすかのどちらかと考える。」

「住民税が増えるか、地方消費税が増えるかによって、全体の直間比率の構造が変わってくる。ただし、自治体関係者が住民税の増税を言い出すことが難しいということを考えると地方消費税のウェートが大きくなると思う。」

先生方のご見識を伺い、財政再建への知見を深めることができました。今後の委員会質問に活かして参りたいと思います。

カテゴリ

- 国政報告 (7)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 環境委員会 (2)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 法務委員会 (15)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 本会議 (7)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 予算委員会 (17)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (57)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 決算委員会 (4)

- 外交防衛委員会 (0)

- その他委員会 (2)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (16)

- その他 (159)

金融庁クレジットあり-500x375.jpg)

クレジットなし-500x375.jpg)

取引状況実態調査-500x375.jpg)

不良債権比率-500x375.jpg)

危機対応融資累計額-500x375.jpg)