文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

- その他 (209)

- 財政金融委員会・財務金融委員会 (65)

- 質問主意書 (29)

- 視察 (17)

- 予算委員会 (17)

- 法務委員会 (15)

- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 (14)

- 自由民主党法務部会 (11)

- 本会議 (9)

- 自由民主党司法制度調査会 (9)

- 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 (7)

- 自由民主党政調 金融人材等の高度人材受入れプロジェクトチーム (5)

- 国政報告 (5)

- 自由民主党財務金融部会 (5)

- 決算委員会 (4)

- 環境委員会 (3)

- その他委員会 (3)

- 自由民主党行政改革推進本部 (2)

- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 (2)

- 外交防衛委員会 (0)

9月10日、参議院財政金融委員会において、東芝の不正経理問題と日本郵政上場による復興財源の確保について、質問させて頂きました。

1、東芝の不正経理問題について

東芝の不正経理問題を通じて、コーポレートガバナンス(企業統治)の在り方が問われています。

東芝では、社長・会長経験者が80歳になるまで相談役として在籍する人事が行われています。このような相談役や常勤顧問は17名に及び、取締役の人数(社外取締役を含め16名)よりも多くなっています。年功序列を美風とする日本社会において、社長より年配のOBである相談役や顧問が、影響力を行使しうる立場にあることは想像に難くありません。

相談役や顧問の存在のすべてを否定するわけではありませんが、歴代トップ同士の個人的な軋轢と自己保身が不正経理問題の主因とされるなか、有価証券報告書の開示対象にすらならないことは、コーポレートガバナンスの観点から問題があるのではないかと思われます。

そこで、相談役や顧問についても、コーポレートガバナンス・コードに照らして、情報の開示を求めるべきではないか、と質問しました。

麻生大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「有価証券報告書や事業報告書は、会社法に根拠のある取締役や監査役を対象として開示を義務付けている。」

「相談役や顧問を開示するためには、開示対象を明確に定義する必要があるが、企業では様々な名称が用いられているため、呼称だけ変えればいいということになりかねない。そこに困難があると思う。」

麻生大臣のご懸念はもっともなのですが、影響力を行使しうる立場にある方については、コーポレートガバナンスを実現していく上で、きちんと情報を開示するように指導して頂きたいと考えております。

2、日本郵政上場に関わる復興財源の確保について

委員会当日の9月10日、東京証券取引所により日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命の上場が承認されました。政府が保有する日本郵政株式会社の上場による売却収入のうち4兆円は、東日本大震災の復興財源に充てられることが決まっています。しかし、現在の想定価格は、法律上定められている通り、政府保有株の3分の2を売却したとしても、計算上、ぎりぎり4兆円の売却収入を見込める程度のものにすぎないため、今後、売り出し価格が下落すると復興財源の確保に支障をきたす恐れがあります。

そこで、麻生大臣に、「売却収入による4兆円の復興財源はきちんと確保する」という決意のほどをお尋ねしました。

麻生大臣は、「いわゆるローンチ(有価証券の発行の発表)に際しては、(売り出し価格は)現時点の企業価値を踏まえて設定していくことになる。」と述べられつつ、「(売却価格が)市場で決まるとしても、4兆円だけは断固獲得しないといけないと思っている。」との決意を明らかにされました。この大臣答弁は報道でも取り上げられ、今後の売り出し価格の下値を明確に設定するものだと思います。

【参照】麻生財務相、郵政上場「4兆円の復興財源は確保したい」 参院委(日本経済新聞 平成27年9月10日13時28分配信)

復興財源を確保するうえでも、郵政上場は極めて重要なプロジェクトと考えております。

日本郵政の西室社長は、戦後70年談話の有識者懇談会の座長を務められ、東芝相談役として役員人事にも携わっておられますが、本業である日本郵政の社長業に専念して頂きたいと考えております。

カテゴリ:

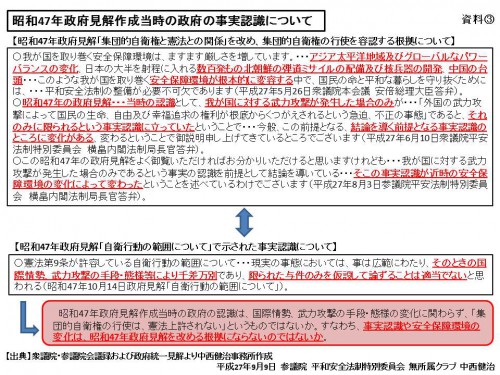

9月9日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府が集団的自衛権行使を容認する根拠として主張する「昭和47年政府見解」作成当時の事実認識について、質問しました。

政府は、「安全保障環境の変化により、昭和47年政府見解作成当時の事実認識が変わった」ことを理由に、昭和47年政府見解(内閣法制局作成)で示された憲法解釈を改め、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈を示しています。

しかし、昭和47年政府見解には、同じ日に防衛庁(当時)が作成した「自衛行動の範囲について」という政府見解が存在します。そして、もう一つの政府見解(防衛庁作成)には、「憲法第9条が許容している自衛行動の範囲について…その時の国際情勢、武力攻撃の手段・態様等により千差万別であり、限られた与件のみを仮設して論ずることは適当でないと思われる。」という一節があります。

そのため、政府が集団的自衛権の行使を容認する根拠として主張する「安全保障環境の変化による事実認識の変化」が、果たして集団艇自衛権を巡る憲法解釈を変更する根拠になりうるのかという疑問が生じてまいります。

そこで、以下の点を質問致しました。

①2つの昭和47年政府見解は、併せて読むべきものでないか。

②政府が、安全保障環境の変化として主張する「グローバルなパワーバランスの変化」「北朝鮮の弾道ミサイル」は、もう一つの昭和47年政府見解で示された「国際情勢」「武力攻撃の手段・態様」に該当するものではないか。

③事実認識や安全保障環境の変化は、昭和47年政府見解を改める根拠とならないのではないか。

中谷大臣より、以下のようなご答弁をいただきました。

①について

「そのとおりでございます。当時の基本的な論理に基づいて、この文書の考えが示されました。」

②について

「47年の防衛庁の文書におきましては、限られた与件で判断するのではなくて、その時の状況の中で個別具体的に判断していくものであると述べたものであります。私や総理が述べていることについては環境の変化は当時と違うということで、そういった認識は違うという意味で、基本的に違うのではないかと思います。」

③について

「47年の文書につきましては、当時の考え方におきまして、基本的論理に、これを、当時の時代をあてはめて考えていたわけでありまして、当時は個別的自衛権しか認めていなかったという状況でございます。ここで書かれているのは地理的範囲ということで、この状況においては、それは千差万別であるという風に書かれたものと思っています。」

①はともかく、②および③の答弁については、質問に正面から答えて頂けませんでした。なお、中谷大臣は防衛庁作成の昭和47年政府見解について、「地理的範囲を述べたもの」と答弁されていますが、この文章の5番は、「憲法9条が」から始まり「憲法論としては抽象的な原理・基準でやむを得ない」という憲法論を述べたものと考えられます。

安保法案の審議が進むについて、政府側の答弁に混乱が目立つようになって参りました。政府側の答弁を整理する意味も踏まえて、丁寧な議論を心掛けていきたいと思います。

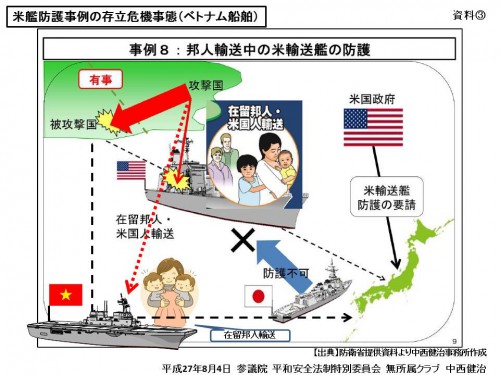

9月2日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府が集団的自衛権の必要性を説明する「邦人輸送中の米輸送艦の防護」事例について、中谷防衛大臣に質問しました。

朝鮮半島には、短期滞在者も含めて約6万人の邦人が滞在しており、朝鮮半島有事の際には、退避する国民をいかに守るかが重要な課題となります。ところが、政府の立場は、退避する邦人がたまたま乗り込む船(日本の船か、アメリカの船か、ベトナムなどの第三国の船か)によって、邦人保護に差異が生じるという不条理なものです。

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 邦人輸送中の米艦

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 在外邦人を輸送する船舶の防護について

これに加えて、平成27年8月26日の本委員会において、中谷防衛大臣が、邦人輸送中の米輸送艦の防護事例について、「存立危機事態を認定するに当たって、邦人の乗船は不可欠ではない」と答弁されました。この答弁は、アメリカの船は邦人が乗っていなくても防護できるというものであり、邦人保護の観点からより不条理なものといえます。

そこで、中谷防衛大臣に、「この事例は、邦人保護の事例ではなく、有事の際の米艦防護の事例なのではないか。」「初めから日本人親子の存在は不可欠ではないと、説明するべきではなかったか。」「有事の際の米艦防護の事例として、日本人親子が乗船していないイラストを出し直すべきではないか。」と質問しました。

中谷防衛大臣の答弁は、以下の通りです。

「我が国に対する武力攻撃の発生がなければ、こういった米国の船舶を防護できないということを国民に分かりやすく説明するためにこの事例を挙げた。」

「あくまでも存立危機事態の対処としては新三要件で行う。こういったいろんな要件があって総合的に判断するということで、この事例を挙げた。邦人が輸送されていることは判断の要素のひとつである」

「弾道ミサイルからの米艦艇の防護、ホルムズ海峡における機雷の敷設、邦人輸送中の米艦船の防護、いずれの事例においても、判断要素のひとつだけ取り出して判断するとは説明していない。個別具体的な事例の中で、総合的に判断する必要があると説明している。」

中谷大臣の答弁にあるように、邦人の輸送が要素に過ぎないのであれば、日本人親子を強調して集団的自衛権の行使の必要性を情緒に訴えるような説明は、避けるべきではなかったでしょうか。

政府は野党に対して、「批判が情緒的だ」「扇情的である」と批判していますが、そのような批判をされるのであれば、まずは政府が日本人親子を除いたイラストを提示するなどして、襟を正すべきではないでしょうか。

とりわけ安全保障問題は愛国心や不安感といった感情論で語られることが少なくないため、冷静な判断が要求されます。感情的になりがちな問題であるからこそ、論理的な議論を心掛けていきたいと思います。

8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、在外邦人を輸送する船舶の防護について、質問しました。

資料は、安倍総理が集団的自衛権を行使する典型例として説明する事例(海外有事の際に日本へ避難する日本人母子を乗せたアメリカの輸送艦を自衛隊が防護する事例)に、同じく日本へ避難する日本人母子を乗せた日本船舶と第三国船舶を加えたものです。

安倍総理は、この事例を集団的自衛権で説明されていますが、米輸送艦に乗船した日本人母子の防護は集団的自衛権で説明できるとしても、第三国船舶に乗船した日本人母子の命を守れるのかという観点から質問しました。

そもそも、事情判断にもよりますが、公海上の日本船舶に対する武力攻撃については、我が国は個別的自衛権を行使できると考えられております(平成14年7月16日政府答弁書)。

くわえて、政府見解「有事における海上交通の安全確保と外国船舶について」によると、我が国が個別的自衛権を行使しうる状況であれば、国民の生存を確保するために必要不可欠な物資を輸送する第三国の船についても個別的自衛権を及ぼしうる、との見解が示されています(昭和58年3月15日の参議院予算委員会)。

そこで、「物資の輸送」の事例において個別的自衛権を及ぼしうるのであれば、「在外邦人の輸送」の事例においても個別的自衛権を及ぼしうるのではないか、と質問しました。

安倍総理の答弁は、以下の通りです。

「既に日本への攻撃が発生している、我が国事態がすでに発生しているという状況であれば、日本への物資が運ばれている船を個別的自衛権の延長で当然に守れる。邦人を乗せている船に対して、日本を攻撃している国が攻撃すれば、守りうる。」

「我が国に対する武力攻撃が発生していない場合に、我が国の船でない船に対して攻撃がされた場合は、外形上は集団的自衛権の行使に当たる。」

政府が、我が国への武力攻撃(日本船舶への武力攻撃を含む)が発生していると認められる状況下において、日本人を輸送する第三国船舶に対しても個別的自衛権を及ぼし得る、との答弁を引き出せたことは、大変重要な意義があると考えております。

朝鮮半島有事の際には、数十万人の外国人(日本人だけでも6万人近く)が、ひとまず日本に退避してくることが想定されます。そのため、釜山~博多の間(200キロ:浜松~東京の距離に相当)は、日本人を含む数十万人を運ぶ船舶で埋め尽くされることが予想されます。そして、その船は、日本やアメリカの船に限らず、パナマ船籍・リベリア船籍といった第三国の船も多く含まれるでしょう。

このような状況において、はたしてパナマやリベリアから、「要請または同意」を取り付けて集団的自衛権を行使することが現実的といえるのでしょうか。むしろ邦人保護のためには、個別的自衛権を拡張していくケースと捉えるべきではないでしょうか。

政府の想定する集団的自衛権の行使では、邦人保護に当たって重大な欠陥を生じるおそれがあります。

この問題点については、引き続き質していこうと思います。

8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、中谷防衛大臣に、集団的自衛権の行使に当たって問題になる「武力攻撃を受けた国の要請または同意」について尋ねました。

集団的自衛権を行使するに当たり、「武力攻撃を受けた国の要請または同意があること」が要件となっております。しかし、「武力攻撃を受けた国の要請または同意」が、集団的自衛権行使の前提となる存立危機事態の認定の要件として必要なのか否かは、明らかではありませんでした。

そこで、中谷大臣に、「武力攻撃を受けた国の要請または同意」は存立危機事態を認定する要件として必要なのか、尋ねました。

中谷大臣の答弁は、以下の通りです。

「武力攻撃を受けた国の要請または同意については、存立危機事態の定義そのものに含まれていない。」

「国際法上、集団的自衛権の行使に当たっては、武力攻撃を受けた国の要請または同意があることが当然の前提である。我が国が武力を行使するに当たり国際法を順守することは、昨年7月の閣議決定においても、自衛隊法第88条第2項においても明記されている。」

「武力攻撃を受けた国の要請または同意が存在することは、存立危機事態認定の前提となった事実として、対処基本方針に明記する必要がある。」

「我が国が集団的自衛権を行使するに当たって、武力攻撃を受けた国の要請または同意が存在しないにもかかわらず対処基本方針を閣議決定することはなく、存立危機事態を認定されることはない。」

中谷大臣の答弁からは、存立危機事態を認定する要件として必要なようにも聞こえるのですが、その点について「端的に明らかにして欲しい」と質問しても、明確に答弁されませんでした。実は、この質問は、8月21日の参議院平和安全法制特別委員会における水野賢一委員(無所属クラブ)のフォローアップとして尋ねたものでしたが、中谷防衛大臣のご答弁は、その時と変わらず曖昧なままでした。

集団的自衛権の根本的な要件ですら政府が明確に答えられない原因は、法案に明記されていないからだと思われます。すなわち、政府の提出している安保法案は、本来書くべきことが書かれていない欠陥法案なのではないでしょうか。

今後も引き続き、政府提出法案の不備を厳しくチェックして参りたいと思います。

8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府の答弁姿勢について、安倍総理の認識を伺いました。政府の答弁ぶりは、評価できる部分もあるものの、「丁寧な説明」とはほど遠い部分もあると感じております。

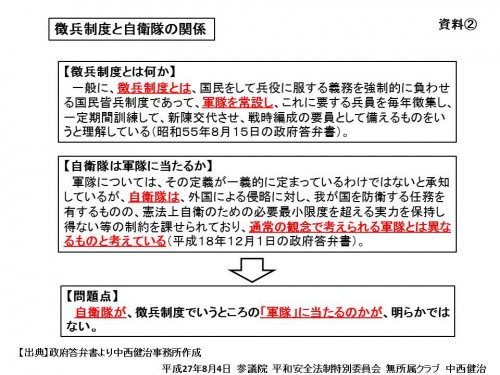

8月4日の参議院平和安全法制特別委員会において、徴兵制と自衛隊の関係について、政府答弁の穴について質問しました。政府は、これまで徴兵制を「軍隊を前提とした制度」と捉える一方で、自衛隊については「軍隊と異なるもの」と捉えていたため、政府答弁には「自衛隊は軍隊ではないため、強制的に徴集されても徴兵制に反しない」という穴が存在しました。この点について、8月4日の委員会で質問したところ、政府統一見解によって以下の点が明らかとなりました。

①自衛隊は、軍隊そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務に服させることは憲法上許容されない。

②役務の提供先となる組織が、軍隊と呼称されるものであるか否か、また、その役務が、兵役と呼称されるものであるか否かにかかわらない。

政府として、明瞭に見解を示され、後々の憂いを断たれた点については、大変評価しております。

しかし、その一方で、これまでの政府側の答弁には、政策論と法律論を混同しているものや、法律の細部についての理解の怪しいものが多々見受けられました。

そこで、安倍総理に、政府のこれまでの答弁が、質問に明確に答えているものと認識しているのかと尋ねました。

安倍総理からは、「我々は、この委員会において、ご質問に対して真摯に答えているつもりである。今後も委員会の審議を通じて、国民の理解が深まっていくよう引き続き努力を重ねていきたい。」との答弁をいただきました。

しかし、その後も不明確な答弁が相次ぎました。詳細は、8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 武力攻撃を受けた国の要請または同意をご覧ください。

8月19日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府が集団的自衛権を導く根拠とする昭和47年政府見解について、質問しました。

1、昭和47年政府見解における基本的論理について

政府は、集団的自衛権の行使容認を導くに当たり、昭和47年政府見解を①の部分、②の部分、③の部分の3つに分け、③の部分の冒頭に「そうだとすれば」という結論を導く接続詞があることから、①②の部分は基本的論理であり維持しなければならないが、③の部分(集団的自衛権の行使を否定する部分)は帰結であり、あてはめにすぎないので、変更可能である、と説明しております。

しかし、③の部分をよくみると、「そうだとすれば」の後に「したがって」という結論を導く接続詞が認められます。そのため、基本的論理と帰結に分けるという政府の立場に沿って考えるとしても、③の前段(そうだとすれば~したがっての間)も基本的論理に含まれるのではないでしょうか。仮にそうであるとすれば、③の前段の「憲法上許容されるのは個別的自衛権に限られる」という部分が基本的論理に含まれることになり、集団的自衛権を導くことはできないと思われます。

そこで、横畠内閣法制局長官へ、昭和47年政府見解の基本的論理とは、①②の部分に加えて、③の前段まで含まれるのではないか、と尋ねました。

横畠内閣法制局長官の答弁は以下の通りです。

「③の前段部分は、『憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは』と『我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる』という2つの部分で成り立っているが、『許される』と『限られる』の間に理由が必要である。その理由となるのが①②の部分である。その意味で、『そうだとすれば』という接続詞が用いられている。」

「③の部分の前段と後段の関係については、前段の部分で『わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる』といった以上は、これすなわち、③の後段部分は『集団的自衛権の行使は憲法上許されない』ということになる、という構造になっている。」

横畠長官は、③の「したがって」という接続詞を、「すなわち」と同義を導く関係で捉えていますが、「したがって」は結論を導く接続詞として読むのが通常の日本語の読み方ではないでしょうか。政府の解釈は「したがって」という接続詞の理解として、無理があるといわざるを得ません。

政府による昭和47年政府見解の変更は、集団的自衛権を導くための強引な読み替えであり、その無理が接続詞の解釈という部分に表れていると思われます。

2、昭和47年政府見解当時の事実認識について

政府は、安全保障環境の変化を理由に集団的自衛権の行使を導く前提として、「昭和47年政府見解の当時の事実認識として、我が国に対する直接の武力攻撃が生じない限りは、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような事態には至らないという理解であった」と説明しております。

しかし、この事実認識と矛盾しかねない資料がありましたので、改めて、政府に対し当時の事実認識について質問しました。

政府は、集団的自衛権に関する昭和47年政府見解を出したのと同じ日に、同じ参議院決算委員会宛てに、同じ水口議員の質疑に対して、「自衛行動の範囲について」という政府見解を提出しております。

そのなかで、「憲法第9条が許容している自衛行動の範囲について…その時の国際情勢、武力攻撃の手段・態様により千差万別であり、限られた与件のみを仮設して論ずることは適当ではないと思われる。」という見解を示しています。

この見解のあらゆる事態を想定しており、限られた与件を仮設するべきではないという部分が、「我が国に対する武力攻撃が生じた場合に限られる」という限定的な事実認識と矛盾するのではないかと思われます。

そこで、この資料を出した防衛省(旧防衛庁)の中谷大臣へ、この資料とこれまでの政府の説明は矛盾しないのかを質問しました。

中谷大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「昭和47年政府見解と同時に提出した『自衛行動の範囲について』でありますが、海外派兵について記載されておりまして、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土・領海に派兵する海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないという認識をもっています。」

「私の考えではありますが、同時に自衛権の発動の3要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと解しておりまして、特に敵地攻撃について、従来の考え方は、法的な理屈について新三要件のもとでも変わらないという以前に答弁があるもの、そういうものを念頭に書かれたものではないかなと解釈をしています。」

中谷大臣のご答弁は質問と噛み合っていないように思えましたので、政府に対して改めて政府見解を示すように求めました。

政府見解が届きましたら、あらためてご報告させて頂きます。

8月19日の参議院平和安全法制特別委員会において、「国際法における集団的自衛権」の概念について、質問しました。

これまでの安保法案の審議において、集団的自衛権の合憲性(違憲性)についてはかなり採り上げられましたが、「国際法における集団的自衛権」に関する議論に乏しく、その概念自体も整理されていないように見受けられます。

他方で、政府は「国際法上違法な行為を支援することはない」と明言しているため、後方支援を行う前提として支援対象国の行為の国際法上の適法性を判断することが求められております。たとえば、アメリカの武力行使が「国際法における集団的自衛権」の行使として適法なものであれば日本も後方支援することができますが、そうでない違法な武力行使であった場合には、後方支援を控えなければなりません。

このように他国を支援する前提となる「国際法における集団的自衛権」の概念について、政府の見解を質しました。

資料①にお示ししておりますが、国際法における集団的自衛権の考え方は、①個別的自衛権共同行使説、②他国防衛説、③死活的利益防衛説の3つに大別されます。

このなかで、国際司法裁判所は、広く他国を防衛する権利と捉える②他国防衛説に近い考え方を採用したといわれております(ニカラグア事件判決)。すなわち、現在の世界標準の「国際法における集団的自衛権」の捉え方は、ニカラグア事件判決≒他国防衛説と考えられます。

他方、政府は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず阻止する権利」と解しており(平成15年7月15日政府答弁書)、自国と密接な関係にある他国を防衛する権利と捉える③死活的利益防衛説に近い考え方といえます。

そのため、「自国と密接な関係にある他国」に限定するか否かを巡って、政府の捉え方と世界標準の考え方で差異が認められます。

そこで、岸田外務大臣へ、「国際法における集団的自衛権」について、政府の捉え方とニカラグア事件判決で示された概念は同じものなのか、違うものなのか、を尋ねました。

岸田外務大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「ニカラグア事件判決が他国防衛説に立っているのではないか、という指摘があることは知っているが、他方で、ニカラグア事件判決では他国の要請または同意が要件とされており、他国防衛説と完全に一致しているわけではない。」

「ニカラグア事件判決で示された『要請』は、密接な関係にあるからこそ要請が行われるのであり、ニカラグア事件判決はその意味における『密接な関係』を否定するものではない。」

「(国際法における集団的自衛権を巡る)我が国の考え方と国際社会一般の考え方は一致している。」

岸田大臣は「要請があるから、密接な関係が認められる。」と答弁されていますが、仮に政府の捉え方(フルスペックの集団的自衛権、③死活的利益防衛説)に立つとしても、「密接な関係」と「要請」という要件は分けて考えるべきではないでしょうか。

「要請があるから、密接な関係が認められる。」という岸田大臣の答弁は、ニカラグア事件判決における集団的自衛権の概念を、政府の捉え方に無理に合わせる強引な印象を受けました。

なお、「国際法における集団的自衛権」の捉え方を巡り、政府と国際社会一般において乖離が生じた理由について、私は、政府見解を作成した時期とニカラグア事件判決の時期の問題と考えております。

政府の集団的自衛権の捉え方は、昭和47年政府見解により明らかにされ、基本的にはその後も維持されています。実は、昭和47年当時、③死活的利益防衛説が通説的地位を占めており、おそらく当時の政府関係者は、この通説(③死活的利益防衛説)に沿って、政府見解を作成したと思われます。

しかし、昭和61年にニカラグア事件判決が出され、国際社会一般における通説は②他国防衛説となりました。本来であれば、この時点において、政府は集団的自衛権の定義を改めるべきであったと思われますが、これを怠ったため、いまのような乖離が生じていると思われます。

安保法案を整備するというのであれば、こういった問題点も整理するべきではないでしょうか。今後も、政府に対して整理しきれていない問題点を追及して参ります。

8月4日、参議院平和安全法制特別委員会において、邦人輸送中の米艦防護の事例について質問しました。

安倍総理は、集団的自衛権行使の説明として、ホルムズ海峡の機雷掃海とならんで、朝鮮半島有事の際に朝鮮半島に残された日本人を輸送する米艦船を防護する事例を挙げています。この事例に、ベトナムの艦船が日本人を輸送する事例を加えて、邦人保護の可否について質問いたしました。

そもそも、安倍総理は、衆議院の審議において、「多くの日本人が乗っている可能性が十分あるにもかかわらず、それを攻撃するということは、日本を攻撃する意図が十分に伺われる」ことを理由に、「邦人輸送中の米艦が攻撃される明白な危機という段階において、存立危機事態の認定が可能である」として、邦人輸送中の米艦の防護を認めています。

しかし、「多くの日本人が乗っている可能性が十分ある」という事情は、米艦船に限られません。たとえば、韓国は10年ほど前から外国人労働者を受け入れる政策をとっているため、韓国には、日本人よりも多くのベトナム人が滞在されています。そのため、朝鮮半島有事の際には、ベトナムが艦船を派遣し、自国民を一時的に日本に避難させることが考えられます。その過程で、日本人が乗り込むことも十分に考えられます。

そこで、ベトナム艦船に乗り込んだ日本人も防護の対象になるのか、と質問しました。

安倍総理からは、以下のようなご答弁をいただきました。

「日本人を守れるか否か、すなわち自衛の措置をとりうるか否かは、新三要件に当たるか否かがすべてだ。新三要件に当たるか否かをその時の状況で総合的に判断する。」

「日本の近隣で紛争が起こることを想定して、エバキュレーションの計画も立てられている。その際には、米国の艦船および米国がチャーターした艦船で多くの人を輸送することが一番考えられる。」

「外形的には、国際法上は、日本に対する武力攻撃がない。他方で、他国に対して武力攻撃があり、集団的自衛権の行使になる。個別的自衛権行使の範囲の拡大をしていくことは国際法上は非常識と考える。」

しかし、たまたま米国艦船に乗っている日本人は救われて、第三国の艦船に乗っている日本人は救われない、という結論は不条理ではないでしょうか。このような不条理が起こるのは、そもそも自国民の保護を、集団的自衛権で説明することに無理があるからではないかと考えます。

このような不条理を避けるためにも、自国民の保護は個別的自衛権で説明するべきではないかと考えます。この点については、今後も質してまいります。

8月4日 参議院平和安全法制特別委員会において、徴兵制について質問しました。

安保法案の審議の過程で、野党から「徴兵制の復活につながる。」という指摘がなされています。これに対して、政府・与党から、「徴兵制は憲法違反であり、憲法上認められない。徴兵制の復活というのはレッテル貼りだ。」という答弁がなされています。

私も、徴兵制は憲法違反であると考えますが、政府の答弁には穴があると考えています。

すなわち、野党側は、自衛隊に強制的に入隊する事態を危惧して「徴兵制の復活につながる。」と主張しているものと思われます。これに対して、政府は、徴兵制を「軍隊への兵員の徴集を目的とする制度」と捉えた上で憲法違反と説明していますが、自衛隊については「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるもの」と説明しています。

そのため、現在の政府の説明では、後世において、「徴兵制は憲法違反であるが、自衛隊は徴兵制の前提となる軍隊には当たらないので、自衛隊に強制的に入隊させることは徴兵制に当たらない。」という解釈の余地を残すことになりかねません。

そこで、この論理の穴を埋めるべく、「自衛隊は、徴兵制でいうところの『軍隊』に当たるのか」と質問しました。

これに対する中谷防衛大臣の答弁は以下の通りです。

「徴兵制は、憲法18条が禁止する意に反する苦役であり、明確な憲法違反である。憲法18条は徴兵制に限らず広く本人の意思に反して役務を課すことを禁止している。」

「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ないという制約があり、通常の観念で考えられる軍隊ではない。」

「徴兵制が憲法違反であることは、憲法第9条を根拠にするものではなく、自衛隊が軍隊に当たるか否かによって左右されるものではない。」

中谷防衛大臣は、「自衛隊が、徴兵制でいうところの『軍隊』に当たるか否か」という点については、答弁を避けています。

これでは、後世の政権が、論理に穴があることに目をつけて、「自衛隊への強制入隊は徴兵制ではなく、憲法違反に当たらない。」という論理を展開しかねません。そのため、政府に対して、自衛隊・軍隊・徴兵制の関係について見解を報告するように求めました。

安保法案の審議に当たっては、「丁寧な説明」はもちろんですが、「隙のない論理構成」も必要であると考えています。論理構成という面も含めて、安保法案を審議して参ります。

【平成27年8月18日追記】

平成27年8月4日の参議院平和安全法制特別委員会で採り上げた「徴兵制と軍隊、自衛隊の関係」について、平成27年8月18日付けで政府より統一見解が示されました。

政府は、徴兵制度、自衛隊、いずれも定義を改めることはありませんでしたが、「自衛隊は、『軍隊』そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務にふくさせることは、憲法上許容されるものではない。」「このような考え方は、環境の変化によって変わる余地は一切ない。」との見解を示しました。

今後の委員会においても、ひきつづき政府答弁に穴がないかを注意深く吟味して参りたいと思います。