文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

年初以来、世界市場は大荒れの状況が続いています。昨年末と比べると日経平均は10%、ニューヨークダウも8%以上下落しています。

安倍総理は、年頭の記者会見で、「新興国経済、さらには世界経済に不透明感が広がりつつ」あると指摘していましたが、その後の2週間で、日本も含めた世界の景気の不透明感は、さらに高まったのではないかと感じています。

そこで、安倍総理に、現在の経済情勢に関する認識をお尋ねしました。

総理のご認識は、以下のようなものでした。

「世界経済は全体としては緩やかに回復しているものの、アジア新興国などで弱さが見られる。」

「年明け以降、原油価格の下落、中国や欧米における金融市場の変動がみられるものの、世界経済の先行きについては、アメリカ等の回復が続くことで、ゆるやかな回復が続くことが期待される。」

「世界経済や金融市場の動向について、引き続き注視していきたいと考えている。」

しかし、株価には「半年先の景気の状況をしめす先行指標」という側面があり、先行きに不安が生じてまいります。

そこで、改めて旧・三本の矢(金融・財政・成長戦略)を強く放つべきではないか、と尋ねました。

総理からは、以下のようなご答弁をいただきました。

「世界経済は不透明感を増しているが、日本経済は緩やかな回復基調が続いており、ファンダメンタルズはしっかりしている。」

「アベノミクス3本の矢の政策で、デフレではないという状況をつくりだすことができた。さらにデフレ脱却にむけて、しっかり3本の矢をはなっていきたい。」

「この流れをさらに加速し、日本経済を上昇気流に乗せるために、実質成長率2%程度、名目成長率3%程度を上回る経済成長を実現し、戦後最大のGDP600兆円という目標に向かって、三本の矢を束ねて一層強化した新たな第一の矢を放っていく考えである。」

世界経済が、フォローからアゲンストの風に変わった今年こそ、日本経済の正念場といえます。いまこそ3本の矢の再強化が必要なのではないかと考えています。

0:00~13:28

3月27日(金)参議院予算委員会において、安倍総理に、3月23日に亡くなられたシンガポールの元首相リー・クアンユー氏から学ぶべき点についてお尋ねしました。

リー・クアンユー氏は、都市国家シンガポールを、1人当たりGDPが日本を上回るほどの経済発展に導かれました。

その結果、都市の魅力度調査では、シンガポールは、ロンドンやニューヨークと並ぶ高いランキングを獲得する一方、東京は、ビジネスのしやすさという点で、シンガポールの後塵を拝しています。

国際的な都市間競争を勝ち抜くためには、法人税をシンガポール並み(17%)に引き下げ、英語を準公用語とするくらいの取り組みが必要なのではないでしょうか。

また、都市の競争力を高めるに当たっては、都市の需要の厚みが重要となります。

「東京一極集中の是正」をスローガンに掲げ、人や企業を東京から地方へ移転させることは、都市の需要の厚みを奪い、かえって都市の競争力を損なうのではないでしょうか。

そこで、以下の点について、お尋ねしました。

①リー・クアンユー氏から、今の日本が学ぶべき点は何か。

②法人税をシンガポール並みに引き下げるつもりはないか。

③英語を準公用語とするつもりはないか。

④「世界で一番ビジネスがやりやすい国」と「東京一極集中の是正」は矛盾するのではないか。

安倍総理大臣からは、以下の答弁をいただきました。

①について

「資源が全くない、人材こそが資源であるという認識の下、しっかりと人材を育成するとともに、徹底的なグローバル化を図り世界の中で競争力を作っていった。」

②について

「法人税率については、世界を見回して国際的に遜色のないものにしていきたいと考えている。」

③について

「準公用語と位置づける考えはないが、使える英語を身につける必要があると認識している。」

④について

「地方からの人口流入が逆に変わったとしても、東京の競争力は基本的に変わらないと思っている。」

「東京か関東圏か地方かというゼロサムではなくて、それぞれがその良さを生かして発展していく状況を作っていきたい、それは東京が競争力を失っていくことにはつながらないと思っている。」

地方の魅力を最大限高めるという点で、地方創生には大いに賛成です。

しかし、東京から人や企業の分散を図ることが、世界一ビジネスのやりやすい国につながるかは、大いに疑問です。

「徹底的なグローバル化を図り、国際的な競争力を高める」というリー・クアンユー氏の教訓からすれば、東京の国際的な都市としての競争力を高めていくべきではないでしょうか。

「人材こそが資源である」という教えに想いをはせつつ、リー・クアンユー氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

13:28~20:44

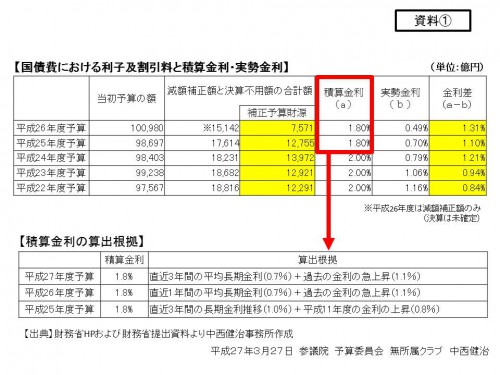

3月27日(金)参議院予算委員会において、麻生財務大臣へ国債費における積算金利と2015年度PB赤字半減目標について質問させて頂きました。

毎年、当初予算において10兆円近い金額が国債費の利払い費用として計上されていますが、毎年2兆円弱の余りが生じています。そして、そのうちの1兆円近くが補正予算の財源に充てられています。

この国債費の余りが生じる原因は、国債費の金利の想定(積算金利)が実勢金利(0.3~0.79%)よりも高めに設定されているという点にあります。

直近3年間について積算金利の算出根拠を尋ねたところ、算出根拠はバラバラであるにもかかわらず、金利だけは綺麗に1.8%とそろっています(下記資料参照)。

また、国債費は政策経費に当たらずプライマリーバランスの対象となりませんが、国債費の余りが補正予算の財源になった場合、政策経費となるため、プライマリーバランスの悪化が懸念されます。

2015年度のPB対GDP比赤字半減目標は3000億円分の余裕しかありませんので、例年のように1兆円近い金額を補正予算の財源に回してしまうと、PB赤字半減目標は未達成となってしまいます。

そこで、以下の2点を質問させて頂きました。

①国債費の積算金利は、あらかじめ決まっているのではないか。

②2015年度プライマリーバランス対GDP比赤字半減目標は達成できるのか。

これに対して、麻生財務大臣からは、以下のようなご答弁をいただきました。

①について

「まったく裁量の余地がないほど機械的に決めてしまうと利払財源の不足が懸念される。」

「ある程度客観的な機械的な決定方法としつつも、足元の情勢に応じて平均をとる期間を考えた方が合理的である。」

「最初から積算金利1.8%をフィックスして後から帳尻を合わせるわけではない。」

②について

「知っています。そうならないようにしたいと思います。」

「今の段階では補正予算を組むという考えは全くない。」

しかし、毎年組んでいる補正予算を「組むつもりはない」とまで強弁してしまってもいいのでしょうか。

むしろ国債費の余りは国債費の償還にのみにあてる、といった財政上のルールを確立すべきであると考えます。

柳澤 協二 公述人 (元内閣官房副長官補) 秋山 信将 公述人(一橋大学大学院法学研究科教授)

3月26日(木)参議院予算委員会公聴会において、秋山信将参考人(一橋大学大学院法学研究科教授)へ、国際社会における日本へのまなざしについて尋ねさせて頂きました。

これまで日本は、リベラルな国際秩序の優等生であり、その利益も享受し、また、モデルにもなってきたと言われています。

しかし、ISの明示的な標的になっていることもあり、日本の国際社会における見られ方が変わりつつあるのではないかと尋ねさせて頂きました。

秋山参考人からは、以下のような回答をいただきました。

「私は、その見方は変わっていないと思う。」

「日本のモデルというのは、安全保障においてはアメリカに依存をしながら、そのアメリカの提供する公共財である市場をうまく活用して経済復興を成し遂げた、というものである。」

「これは、限られた資源をどのように効果的に国家の発展に投じるかという教訓を他国に多く与えており、アジア諸国からの共感を得ていると思われる。」

「今後、国際秩序に変化が生じているとすれば、より新たな構想力が求められていくというように考えている。」

日本が国際社会へ示してきたモデルに対する評価を、今後も大切にしなければならないと再認識致しました。

19:56~29:36

3月17日(火)参議院予算委員会において、訪日外国人2000万人時代に向けた旅館業法の規制緩和について、安倍総理に質問致しました。

政府は、訪日外国人旅行者数を、2020年に2000万人、2030年に3000万人に増やすという目標を立てています。

しかし、その最大の障害となるのが、宿泊施設の不足です。

5年間で訪日外国人旅行者数が2倍となった大阪では、ホテルの稼働率が8割に達する等、宿泊施設の不足は深刻化しています。

これに対して、海外では、インターネットを通じて、使わなくなった民家や普段使っていない別荘やマンションなどを宿泊施設として盛んに貸し出されています。

そこで、安倍総理に対して、「宿泊施設不足を解決するために、インターネットを通じて個人宅の貸し借りを可能にするような、旅館業法の大幅な規制緩和や国家戦略特区の対象の拡大を検討してはいかがか。」と質問致しました。

安倍総理からは、

「訪日外国人2000万人時代に向けて、厚生労働省においても国家戦略特区においても様々な努力を行っている。」

「インターネットを使った持ち家・別荘の貸し借りについても、借り手・貸し手の情報交換基盤もできつつある。」

「今までの旅館業法はその時代の要請の中で作られてきたものだが、その変化の中で、我々も適切に推進し、増えていく観光客に対しても対応していきたい。」

との答弁をいただきました。

宿泊施設の不足が懸念される一方で、2020年、2030年には、今以上に空家問題が深刻化することが考えられます。

個人間の宿泊施設の提供が可能となると、空家を活用して、この難局をビジネスチャンスに変えることが可能です。

旅館業法の規制の時代的背景を踏まえて、時代にそぐわない規制はどんどん改廃していくべきだと考えます。

15:31~19:56

3月17日(火)の参議院予算委員会において、甲状腺がんの医療費補助について質問致しました。

福島県では福島原子力発電所事故による放射線被害の状況を調べるために、事故当時18歳以下の子供を対象に甲状腺検査を行っています。

この結果、87人が甲状腺がんと診断されましたが、甲状腺がんの治療は通常の保険診療となるため、医療費の自己負担分が生じるのが原則です。

この点について、質問主意書において医療費の公費負担の可能性を尋ねたところ、「甲状腺検査に付随する調査及び研究に対する支援策について検討している。」との答弁がありました。

そこで、この支援策の具体的内容について尋ねました。

望月環境大臣からは、

「甲状腺検査の結果、引き続き医療が必要となる場合の支援を検討し、平成27年度予算案に福島県宛ての予算として計上している。」

「甲状腺検査に協力してくれた方に対して、甲状腺検査という形の中で支援を行う。」

という答弁をいただきました。

これは、甲状腺がんの治療を、甲状腺検査によるデータ収集の一環と捉えて、調査・研究に対する補助という形で支援するということを意味しています。

しかし、「調査・研究に対する補助」という捉え方に違和感を覚えます。

何よりも、「調査・研究に対する補助」と捉えた場合、補助を受けるためには治療経過をデータとして提供する必要があり、プライバシーを損ないかねません。

個人個人に寄り添うというのであれば、より直接的に「治療費の補助」とすべきではないでしょうか。

甲状腺がんについては、ひきつづき注視して参ります。

0:00~15:31

3月17日(火)の予算委員会において、安倍総理にデフレ問題について質問致しました。

円安による資材物価の上昇を受けて、インフレを心配する声も聞こえてまいりましたが、消費税増税分を除く消費者物価指数は未だ年率0.2%であり、①デフレに戻る懸念が拭いきれません。

また、日本銀行と政府がデフレ脱却に向けた共同宣言を公表し、異次元の金融緩和を始めてから丸2年経ちますが、想定外の事態(原油安や消費税増税の先送り)が生じており、②日本銀行と政府の間であらためて目標と役割を確認すべき状況となっています。

さらに、2009年11月に菅直人副総理(当時)によって出された③デフレ宣言は、そのままとなっています。

そこで、安倍総理に以下の点を質問致しました。

①デフレに戻るリスクについて、どう考えているのか。

②政府と日本銀行でデフレ脱却に向けた共同声明を結びなおすつもりはないか。

③デフレ脱却宣言を行う意思はないか。

①については、

「デフレから脱却しているという状況ではないが、デフレではないという状況を作り出すことはできた。」

「全国すべての地域で街角景況感が回復しており、デフレ脱却を確かなものにしていきたい。」

②については

「政府としては、日本銀行が2015年度を中心とした期間に2%程度に達する可能性が高いと見ている、と承知しており、あらたに共同宣言を結びなおすことは考えていない。」

③については

「経済財政諮問会議や内閣府において、現下の経済状況の分析を行っている。デフレから脱却した、という分析ができる状況になれば、国民の皆様に経済状況を説明していくことを考えている。」

との答弁をいただきました。

2年前の政府と日本銀行の共同宣言は、デフレ脱却に向けた真摯な取り組みを表すものであり、高く評価されました。

政策の透明性を高めるためにも、イングランド銀行で行われているように、目標から上下1%以上のずれが生じた場合には、理由や対応策を示した書簡を財務大臣宛てに提出するなどの政策実行の透明性を図るべき、と考えております。