文字サイズの変更

- 小

- 中

- 大

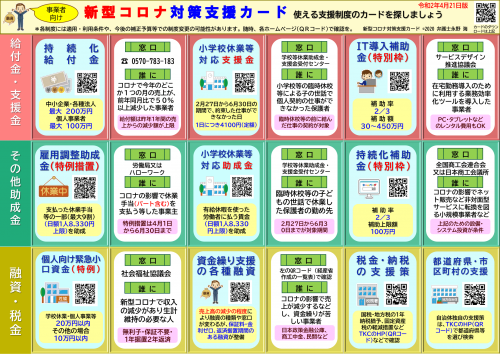

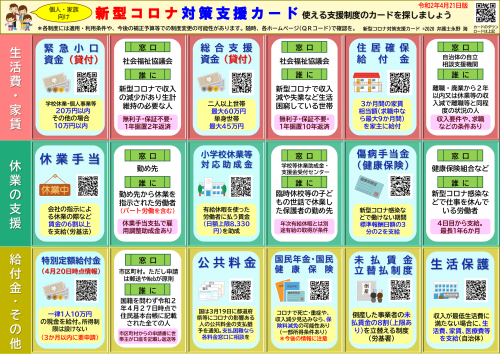

公的支援に関するポータルサイトが自民党から公開になりました。先日ご紹介したサイトより、さらに詳細になっています。是非、ご活用ください。

皆さんと力を合わせてコロナ禍を乗り越える為に、政府与党も様々な対策を打ち出しています。ただ、あまりに多岐にわたる為、ご自身がお使いになれるものを探すことが難しくなっているのではないかと懸念しています。

静岡県の永野海弁護士作成の「対策支援カード(事業者向け、個人・家庭向け)」は非常に分かりやすいと思い、シェアの許可をお願いしたところご快諾いただきました。

http://naganokai.com/c-card/

尚、永野弁護士もご指摘の通り「変更の可能性」がありますので、必ずHPなどで再確認をお願いします。

「緊急G20開催」「納税期限延長」「NISAの簡素化と拡大」「東証改革」など様々な提言を行ないました。是非、ご覧ください。最後は時間切れになって、かなり端折りながら超特急で走っていますが(苦笑)

○中西健治君 おはようございます。自由民主党の中西健治です。

新型コロナウイルスが猛威を振るっております。見えない恐怖とも言える未知のウイルスの感染拡大への対応がいかに困難であるかということは、想像に難くありません。今般の非常事態に対し各方面で尽力されている皆様方に改めて敬意を表したいと思います。

さて、世界経済、世界市場にも混乱が広がっております。昨日はニューヨーク市場でダウ平均が二千ドル以上下げました。原油価格も三割下落しているということであります。

リーマン・ショック以来という表現もされますが、リーマン・ショックのときは金融市場が震源地でありましたから、金融当局が集まって、ニューヨークの連銀ですとか大手の銀行が集まってその善後策を考えるというようなこともありましたけれども、今の市場は、どちらかというと、もうなすすべもないということで、

私は随分長いこと金融市場で働きましたけれども、日本のバブルがはじけたとき、あのとき、どんどんどんどん株価が下がっていって、売り持ちを持っているディーラーだけが大きな声を上げているけれども、あとの人たちは茫然自失と、そんなような状況、それをデジャブのように思い起こすというような状況であります。

こうした市場の動きについて、まず麻生大臣、所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君) リーマン・ブラザーズのときは、サブプライムローンなんてもう忘れちゃった言葉かもしれませんけど、この怪しげな金融商品を格付トリプルAくっつけて売り倒した多くのアメリカの会社、中でもリーマン・ブラザーズというのがあるんですけれども、これが一番大きくやっていたんですけど、

それが金融が破綻したということに端を発してマーケットからほぼキャッシュがなくなる、オーバーナイトコールが五%ぐらいしましたかね、あの頃は、むちゃくちゃな時代だったと思いますが。

今回は武漢発のウイルスの話で、何となく新型とか付いていますけど、武漢ウイルスというのが正確な名前なんだと思いますけれども、武漢ウイルスなるものが出てきて、それが隠してあったために、ある日突然にうわっと広まったのが一月の二十日以降という形になっていますけれども、そういった形になっているんですが、それが今、日本にもその影響が出てきたという形になってきているのが今の状況ですけれども。

リーマン・ブラザーズ並みという表現は、株価の下落の仕方が二千ドル行きましたんだし、今日、日本の株価は一万九千円にまた戻していますけれども、一時百一円まで円が上がっていましたから、今百三円ぐらいになっているんだと思いますが、

石油の値段も、逆に、この内閣がスタートした頃は百ドル超えていましたのが今三十二、三ドル、バレルで、そういった形になってきていますんで、いろんなもののあれが、ばらばらのものがわんわんいろいろ形で神経質な動きは見せているというのは間違いない事実だと思いますけれども。

私どもとしては、G7の電話会合やら何やらやらせていただいたり、IMFの電話会合やらいろいろやらせていただいていますけれども、何となくコロナの話、あれはアジアの話と思っていたG7の残りのところはかなり慌てた、

イタリアであれだけになりましたので、それでおたおたしているというような感じはしますけど、そんなもの俺たちはもっと前からやっておるわいと、一月前からやっていますという話をして、少なくとも日本としてはそれなりの対応はでき上がりつつあるんだと思っておりますので。

引き続き、これは細かい資金繰りみたいな話で金融の話とは全然違いますので、そういった意味では、影響が出てくる中小零細の企業者のいわゆる資金繰りという部分を丁寧に細かく、きめ細かくやっていかないかぬところが一番肝腎なところじゃないかなという感じはしております。

○中西健治君 ありがとうございます。

今大臣のお話の中で、G20、二月にリヤドで行われたときのG20、イタリアはまだ人ごとだったという、まあ人ごとに近かったと、こういうお話なんじゃないかというふうに思います。

これ、やっぱり、このウイルスが伝播していく、感染症が伝播していくのには時間、タイムラグがあるわけでして、地域によって危機感の高まりというのが時期がずれているということなんじゃないかと思います。

ですので、二月の二十一、二十二に行われたリヤドでのG20、麻生大臣も参加されたG20のコミュニケを見ますと、このコロナウイルスは経済の下方リスクの一つとして扱われていて、全面的に大きく扱われていたわけではないということじゃないかと思います。

そして、大臣が今おっしゃられたG7の電話会議などで各国連絡は取っているのは分かります。FRBも五〇ベース利下げをその後に行うということもありましたが、私が感じるに、各国当局の動きがいまいち統一感がないなと、こういうふうに思っています。

それはなぜか、何と比較して言っているかというと、リーマン・ショックのときには、日本はちょっとそれに参加しませんでしたけど、六か国が一斉利下げというものを行ったりもいたしました。それに比して、それぞれの国々の動きというのが統一感が見えづらくなっているんじゃないかと私は思っています。

先週、G20の声明は出ていますけれども、私は、今こそ、この危機感が全世界で共有できているときだからこそ、改めてG20の会合というものをやった方がいいんじゃないかというふうに思います。

麻生大臣は、このリーマン・ショックが起こった後にG20をつくられた、そのときのメンバーでもありますから、今回、G20を、これ物理的に集まるのがリスクが高いということであれば、ある日を決めて、きっちり一、二、まあ何時間か掛けてテレコンファレンスを行うと、そして、その後、きっちりとした意思を示すだけじゃなくて具体的な行動も各国が示すというようなことをやるべきなんではないか、

そういう緊急G20の提唱ということを、麻生大臣、リーダーシップを取っていただくことはできませんでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) 少なくとも、アメリカで、日本に着けていたあの船、あれはアメリカが持っている船をイギリスがオペレーションしてイタリア人が運転していると、その責任だけこっちに回されてたまるかと。

誰の責任だ、これ、元はといえばそっちじゃないかという話が私が申し上げている話ですけれども、G7じゃなかった、リヤドのときもそう申し上げたんですけれども。

今回、その同じ会社の船が今サンフランシスコの沖でということで、今日接岸するそうですけれども、そういった形になってきて、アメリカでも一挙にこのコロナの話が急激に広まりつつある。

しかも、これは西海岸じゃなくて東海岸で同じようなことがあってということになって、ワシントンでも出たはずなので、何で日本の国会じゃ起きないのかなと思って不思議に思っているんですけれども、本当はおられるのじゃないかとかいろんなことは思いつつニュースなんか見ているんですけれども。

そういった今の状況の中にあって、アメリカはまだ今は関係ないという感じで、一応昨日のトランプはCNNですかBBCだかでやっていましたけれども、そういった状況にあるとは思いますけれども、

ヨーロッパでイタリア、それに続いてスペインがいて、だんだんだんだんイランだ何だという形になってきていますけれども、私ども、ヨーロッパでは中国との付き合いの深い国の方がなるななんと思いながら見ているんですけれども。

そういった状況の中にあるので、今声掛けたら、前回の、一週間前のときは日本から声掛けてああいうことになったんですけれども、今回は向こうから声掛けてくるかなという感じがしないでもありませんけれども、

少なくとも、今声を掛けるのは多分これ、ヨーロッパとしては、サウジアラビアに言って、サウジアラビアは今議長国ですから、サウジアラビアから言わせにゃいかぬということだと思って、私どももそういう手続を踏んでやらせていただきましたけれども、本当はヨーロッパがやらにゃいかぬ順番なんじゃないのかねと思ってはおりますけれども、

いずれにしても、何となく全体としてアメリカも含めてこれ結構まとまってきつつあるかなという感じがしますので、今の御提案というのは一つの考え方としては参考になります。

○中西健治君 全世界的に市場に動揺が広がっておりますので、それを何らかの形でこの動揺を収めていくというためにも、やはりG20若しくはG20プラスという形にもひょっとしたらなるのかもしれませんが、そうした形でアクションを取っていくということは是非お願いしたいというふうに思っております。

そして、国内のことで言いますと、今年度の予算、予備費を二千七百億円強ありますので、活用して対策を打っていく、そして、令和二年度の予算案が可決すれば、そこに予備費が五千億ありますので、その一部は使えるということにもなっていくんだろうというふうに思いますけれども、それで足りるのかという議論は大きく、強くなっていると思います。

今の予算の審議をしているときに補正予算の話というのはしにくいということだろうというふうに思いますけれども、今補正予算を作るというよりも、一月から三月、二月、三月の経済の落ち込みを四月、五月に出てくる指標で確認して、そしてこの経済への打撃の広がりを見た上で補正予算を作るという方向、これについては財務大臣はどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) 今日夕刻にでも第二弾というのを出させていただくということを政府では考えておるんですけれども、その内容が発表されてからの話だとは思いますけれども。

いずれにしても、今回の場合はいわゆる資金繰りの話がほとんどであって、旅館の話がよく出ますけど、旅館にお客が来ないので、食べて帰った後金払わないのと訳が違いますから、こちらの方がよほど被害が大きいんで、来ないというんだったら単なる固定費が掛かるだけの話で、いわゆる流動経費が掛かりませんから、

そういった意味では、私どもとしては、金をどう取るのという話というのは幾つもありますけれども、そういったところの資金繰りというのは、かなりの絶対量が、意味が違うと思っておりますので、そういったお金の掛かる方というのを細かく今、

例えば、そうですね、信金、信組、第二地銀等々の中小零細の金融を扱う対象の小規模の金融機関は間違いなく、いざっと待っていれば客が来るなんという発想はやめろと、自分から行って、おたく資金繰り大丈夫ですかと聞くのが今回の仕事というのを既に下に、何ていうのかな、金融機関にはそれ通達しておりますので、

そういった意味では、これやった結果、その内容、例えば条件変更ということになって、手形ジャンプする、手形をジャンプするね、ジャンプさせるのを、それから、そうですね、金利を引き下げるのを繰延べするのというような条件変更というものをやっていくという細かい対応をすることという話も下に通達が出ておりますし、

これいろんな問題であったらその対応の仕方によっていろいろ銀行によって違うと思いますし、支店によっても違ったりいろいろしますので、その通達の結果どうなったかという内容については公表させてもらいますということも既に通達をしておりますので、

それがどういう結果に出てくるかはよく見ておかないかぬなとは思いますけれども、きめ細かな対応をやっていかねばならぬと思っております。

○中西健治君 ありがとうございます。

今大臣がおっしゃられた通知、通達、金曜日の時点で改めて政府系金融機関及び民間金融機関に対して、条件変更等に柔軟に応じること、そしてどれだけ応じたのかというのを報告すること、さらにはそれを公表するということを示されておりますので、

何といっても年度末迎えますので、金融庁の方にはやはり、財務省もですね、こうした公的金融機関、民間金融機関がどれだけ対応しているのかということをしっかり見ていていただきたいと思います。

もう一つ、国税庁にお伺いしたいと思います。

二月二十七日に国税庁から、所得税、贈与税、消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長するということが発表されました。同日、総務省からも各地方団体において適切に運営されるようお願いする旨の事務連絡が出されており、地方税にも同様の動きが広がると考えられております。

ただ、所得税と贈与税が、元々三月十六日だったのが四月十六日ということは、一か月これは延びると、延長されたということ、消費税に関しては三月三十一日から四月十六日ですから、二週間ちょっと延長、延びたにすぎないということになります。

目先の資金繰りが死活問題となっている個人事業主などに関しては、納付期限をもっと大幅に、例えば三か月、もっと言えば半年延ばせば非常に有効な支援策になると思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(田島淳志君) お答えいたします。

ただいま議員から御指摘ありましたとおり、今般、新型コロナウイルス感染症に係る政府の方針を踏まえ、確定申告会場における混雑の緩和を図ることにより感染拡大を防止する観点から、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税の申告納付の期限を全国一律に令和二年四月十六日まで延長することとしたところでございます。

お尋ねのこの更なる期限の延長についてでございますが、まずは、この延長された期限である四月十六日まで申告会場などの感染防止策の徹底などに万全を期していくと、その上で、今後の政府全体の方針などを踏まえながら、適切に対応していくことになろうかと存じております。

なお、こうした今回行いました全国の納税者一律の制度ではなくて個々の納税者の方に対する制度として、例えば、議員が今御指摘になりましたが、資金繰りなどの関係で一時に納付することが困難な事情がある場合、こうした場合には、この制度とは別に、税務署への申請により納税の猶予などを行うことができる制度がございます。

この制度の運用に当たっては、国税庁としては、納税者個々の実情をよくお聞きし、納税者の置かれた状況に配慮しながら、法令に基づき適切に対応してまいりたい。

いずれにしても、納税者におかれましては、最寄りの税務署に何なりと御相談いただければと考えてございます。

以上です。

○中西健治君 四月十六日まで延長したのは混雑の緩和ということが理由になっているわけですけれども、今お話し申し上げているとおり、個人事業主などにとって大変厳しい状況は全国的にも起きているということですので、個々の対応というよりも、政府が意思を示すという意味でもこの期限の延長というのは是非御考慮いただきたいと思っているところでございます。

もう一つ、厚労省にお伺いしたいと思います。

先日発表となりました子供の世話で休んだ従業員に対して給料を払った会社に関しては助成金を出す制度、これは正規、非正規を問わず助成するものでありますので、高く評価したいと思っております。

ただ、これはあくまで子供のいる従業員が対象となっております。子供のいない従業員に関しても正規、非正規を問わず助成する制度をつくるべきではないかと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(松本貴久君) 先生御指摘の今般の一連のコロナウイルス対策への対応におきまして、小学校等の臨時休校等により子の世話のために仕事を休まざるを得なくなった労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成する新しい助成金制度を創設することとしたところであります。

また、子供の有無にかかわらず、労働者が使用者の責に帰すべき事由により休業させる場合は、させられる場合は、労働基準法第二十六条に基づき、使用者は当該労働者に平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払う必要があるところでございます。

厚生労働省としては、雇用調整助成金について感染拡大防止のための休業等にも活用できることを明確化したところであり、子供の有無にかかわらず、こうした休業に伴う手当を支給した事業主を支援することとしておるところでございます。

○中西健治君 ありがとうございます。

良い制度でも、いかに良い制度でも、実行されるのに半年も一年も掛かるということになってしまうと、今必要なところに手が差し伸べられないということになりますので、迅速な執行をこれに関してもお願いしたいと思います。

続きまして、ちょっと、今回の税制改正に絡んで、ひとつNISAの問題を取り上げさせていただきたいと思います。

家計の中長期的な資産形成を支援する観点から、NISAというものは私は積極的に推進すべきものであるというふうに考えておりますが、今回の税制改正でNISAのつくりがまたちょっと分かりにくくなったと、設計分かりにくくなったという声をよく聞きます。

元々、NISAがあって、つみたてNISAがあってジュニアNISAもあってと、どういうことなんだということは前から言われていたわけですが、ジュニアNISAはなくなりますけれども、

新しいNISAは二階建ての設計になっていて、一階建ては、一階部分はつみたてNISA同様、けれども金額がつみたてNISAの半分、そして二階部分は一階部分をやった人が行うことができるんですが、今までのNISAが引き継がれると、こんなような形になっているんですが、

やっぱりこの分かりづらさという点は、更にちょっと複雑化したのが分かりづらいということになってしまっているんではないかというふうに思います。

以前、貯蓄奨励策として八〇年代まで採用されていたマル優は、銀行預金、郵便貯金、国債などの利子がそれぞれ元本三百万円まで非課税と、まあ単純明快でありましたので、国民の大多数がこの制度を利用していました。

利用するに当たって制度の理解に頭を悩ませたという人はいなかったのではないかと思います。

今回、複雑化、更にしたというふうに私は思っており、多くの人が思っているようでありますけれども、今後の方向性として一本化していくべきなんではないかというふうに思います。

それは、元々のNISAに一本化するのか、つみたてNISAに一本化するのか、どちらかということになるんですが、この中長期的ということであれば、つみたてNISAを大きく拡充した上で一本化するのかなとも思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) この新たなつみたてNISAの話ですけれども、これは、より多くの方々に積立てとか、いわゆる分散投資によって安定的な資産形成を促したいという観点からこれはスタートさせていただいているんですが、今言われましたように、原則として一階部分の積立投資を行っている場合には、今言われました別枠、二階建ての非課税投資を加える仕組みに見直すことにさせていただいております。

今おっしゃるように、見直しが分かりづらくなったのではないかという御指摘なんですけれども、少なくとも、NISAは、新しいNISAは基本的には現行の一般NISAとつみたてNISAを確かに組み合わせたという、簡単に言えばそういう制度でありますので、そのことを分かっていただければ現行制度と同じように御理解いただけるのではないかと思っております。

新NISAが発行される二〇二四年までの間に時間もございますので、十分に周知徹底をさせていただく、公知、広報などいろいろさせていただきたいと思っています。

また、今、一緒にしたらどうだという御意見ですけど、既にこれ千万口座を超えていると思うんですけれども、千万口座超えているの、ちょっとやめちゃうというのはなかなかな、本当にちょっと一緒にするといってもそんな簡単にはいかないだろうという感じはしますので、

私どもとしては、今回の改正を通じまして、広く御理解いただいて、安定的な資産形成を更に促進していっていただければと思っております。

○中西健治君 自由民主党の税調のお歴々がいらっしゃいますので、この税制改正について触るときはなかなか注意してお話をしなければいけないということではあるんですが。

このつみたてNISA、私は、これ年間四十万で二十年という設計になっているんですけど、八百万円、これは八百万というのはどうも響きが余り良くないなといつも思っておりまして、

例えば一千万とか、例えば、二千万は何かの数字と符合しちゃうんですが、二千万にできるとか、若しくは、四十万だと十二で割ると一か月割り切れないという話もありまして、毎月積み立てるんだから、それは割り切れる数字にしようよとか、いろんなもっともだという御意見がありまして、

これはもっとちょっと割り切れる数字にして拡大するというのはいかがなものでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) おっしゃるとおり、現在のつみたてNISAというのは、非課税枠の大きさが二十年間で八百万、そして一般NISAは五年間で六百万というのを、これを参考にさせていただいて、家計の安定的な資産形成というものを支援するという観点から、政策上の必要性を踏まえて決定をさせていただいたという経緯だったと記憶します。

このつみたてNISAですけれども、いわゆる保有しておられます金融資産というものを一気に非課税投資というのに振り向けるのではなくて、むしろ月々に収入からこつこつためていただくという、長期間の積立てをされる方に対する支援というところのために創設されたものであることを踏まえまして、年間四十万ぐらいの額なんじゃないのという話で当時させていただいたところであります。

妥当な水準ではないかと思っております、何となく割り切れる数字がいいということは分からぬわけではありませんが。

また、つみたてNISAについては、これは各府省や地方自治体、民間企業に対する現場セミナーなど開催を依頼というのをいろいろさせていただいたり、説明会やいろいろインターネットを通じて情報発信させていただいているんですけれども、

今後も、さらにこの点につきましては分かりやすいように、より良い周知、広報等々に努めていかねばならぬところだと思っております。

○中西健治君 是非、今後の課題として自民党税調でも私の方も発言していきたいと思います。この当委員会でも議論させていただきたいと思います。

続きまして、東京証券取引所の市場構造の見直しということについてお伺いしたいと思います。

十二月末に市場構造専門グループの報告書が出て、そして東証の中間報告というのも二月に出ております。今の市場区分に関しての今回の改革案について、金融庁、説明していただきたいと思います。

○政府参考人(中島淳一君) 現在、東京証券取引所には、市場一部、二部、マザーズ、ジャスダックスタンダード、ジャスダックグロースといった五つの市場区分が設けられておりますけれども、各市場区分のコンセプトが曖昧であって、多くの投資家にとって利便性が低いのではないかという指摘などがなされていたところでございます。

そこで、ただいま御指摘になった報告書では、この各市場のコンセプトを明確化した上で市場を三つの区分に再編するということで、

一つ目のプライム市場については、高い時価総額、流動性、より高いガバナンスを備え、投資家との建設的な対話を企業価値向上の中心に据える企業が上場する市場、

二つ目のスタンダード市場については、一定の時価総額、流動性、基本的なガバナンスを備えた企業が上場する市場、

三つ目のグロース市場については、高い成長可能性を有する一方、相対的にリスクが高い企業が上場する市場といったようなことで、

各市場のコンセプトを明確化した上で各企業が適切と考える市場区分を主体的に選択できるようにするといったことを主な内容といたしております。

○中西健治君 申し忘れましたが、お手元に資料をお配りしておりまして、今金融庁の方から説明があったのが、現状は五つの市場に分かれているのを三つにしようと、プライムとスタンダードとグロースの三つの市場に再分化していこうと、こういう話であります。

その方向性自体は私はあるべき方向だというふうに思っているわけでありますけれども、これ、経過措置というものが設けられております。

経過措置、いや、経過措置が私はある方がいいというふうには思っているんですけれども、なければ、ある日突然、一か月後にここの企業は今の一部から違うところに行くというようなことになると、当然、株式市場などで売り浴びせられたりしかねないということですから、一定の経過措置というものは必要だというふうに思っておりますけれども、

これ、当分の間と書かれているので、当分の間ってどれぐらいなんだと、それが余りに長いと羊頭狗肉になってしまうということじゃないかと思いますが、どれぐらい考えているんでしょうか。

○政府参考人(中島淳一君) ただいま御指摘のありました経過措置についてでありますけれども、現在の市場一部上場企業は、国、地域における主要企業としてのブランドイメージが確立され、雇用や取引にも多大な価値を与えております。

このことは、既に市場一部上場企業に投資を行っている投資家から見ても、企業価値に反映されていると考えられる等の意見が強く出されまして、こうした意見を踏まえて、既存の市場一部上場企業については、流通時価総額に関する新たな基準を満たしていなくても、当分の間、プライム市場を選択可能となるよう経過措置を設けることとしたところであります。

御質問の当分の間の具体的な期間につきましては、現時点では、市場一部上場企業のうち、どういった企業が実際にプライム市場を選択するか明らかではなく、今後の企業側の市場選択の状況を踏まえて検討をする必要がありますことから、現時点で具体的にお答えすることは難しいと考えております。

いずれにいたしましても、今後、具体的な期限をいろいろな関係者とも対話を行いながら検討していく必要があるというふうに考えております。

○中西健治君 私は、この当分の間というのは二年程度にすべきじゃないかというふうに思っていまして、

その間にやってほしいことというのは、先ほどプライム市場に上場する会社はコーポレートガバナンスの水準が高いということをおっしゃっていただきましたけれども、これはやはり各会社のガバナンスのレベルがどの程度なのかということ、これで見ていくということが一番重要なんじゃないかというふうに思います。

時価総額の話になりがちなんです。あの情報漏えいという事件もありましたので時価総額の話になりがちですけれども、そうじゃなくて、やはりコーポレートガバナンス、どれだけガバナンスが利いているのか、あと情報開示をやっているのか。

こうした観点で見て、二年程度で決めるということが私は行われるべきことではないかというふうに考えております。

そして、上場、プライムに上場できない、若しくは上場できないという会社が当然出てくるわけです、その後。そのときの上場廃止の受皿というものもしっかり整備する必要があるんじゃないかというふうに思っております。

現時点でもあるんです。東証で上場している企業に問題があると、まず監理銘柄として投資家に注意を促して、次に上場廃止が決定されると整理銘柄として一か月だけ取引をされます。

そして、その後の受皿として、日本証券業協会がフェニックス銘柄制度というのをつくっております。しかし、二〇一六年六月末以降、ゼロが続いております。このフェニックスに指定されているものがないということであります。

今後、退出する企業は出るというのが前提だと思いますので、その受皿となる市場の整備について十分考えていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(中島淳一君) まさにただいま御指摘のことにつきましては、金融審議会の議論におきましても、上場後の企業価値向上の動機付けのため、今後、退出基準を引き上げるということも考えられるということが指摘されております。

一方で、厳格な退出基準を適用する場合、既に株式を保有している投資家の換金機会を確保するということも重要であります。このため、御指摘のとおり、退出基準の強化とともに、切れ目のない受皿市場の整備についても併せて議論を進めていく必要がございます。

この受皿市場については、その担い手をどうするかやビジネスとして見込める市場となるかなど、多くの課題もありますことから、今後、東京証券取引所や日本証券業協会といった関係者と議論を進めてまいりたいというふうに考えております。

○中西健治君 もう一つ、グロース市場というものがつくられるわけでありますけれども、マザーズ、現行のマザーズという市場、これは十億円で上場できるので、世界的に見て最も上場しやすい市場だというふうに言われて、批判もありますけれども、成長企業が入りやすいという意味では、これはプラスの部分も大きくあるんじゃないかと思います。

問題は、資料二でお配りしていますけれども、マザーズにずっと居座っちゃう、そういう会社が結構多いということなんですね。

五年、十年、ずっと居座っちゃう。それじゃ駄目だよねということで、ここの退出ルールも私は厳しく定めていかなきゃいけないと、こういうふうに思っておりますが、これはちょっとこれだけ言わせていただいて、

最後に麻生大臣に、この東証改革についてどのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君) 今回のこの市場改革というもののコンセプトというのを明確にして、この三つの市場ですけど、プライム、スタンダード、グロースという形で、昔の東証一部、二部って、ああいう話なんですけれども、

あれ一部に上がったのはいいけど、これはもう膨大な数になっておりまして、株価はもう全く動きがないという形に、あれだけでかくなりますと、それは絶対量が多いですから、

そういったような形になりますので、私どもとしては、上場企業やベンチャー企業というものの持続的な成長というものと、企業価値の向上と、この動機付けがなされないとなかなか活性化していきませんし、内外のいわゆる投資をされる側にとりましても魅力のあるマーケットでなければというので、

そういったことを考えて今回の、横文字使うのもいかがなものかと言ったんですけど、何となく、ちょっと適当な言葉がなくて、上場一部、二部、三部というとなかなか具合が悪いので、ちょっとどうだろうとかいろんな御意見があって、結果的に横文字にならざるを得ぬことになったんですが、

市場機能の向上というものによって企業価値が向上して、その果実が結果として家計にも、投資している側にももたらされるということを期待しておりまして、

今後、東京証券取引所がマーケット関係者などといろいろ対応をしていかれながら、より良いいわゆる市場というのが構築できるように金融庁としてもサポートしてまいりたいと考えております。

○中西健治君 どうもありがとうございました。

TOPIXのインデックスの改革についてもお伺いしようと思っておりましたけれども、また次回以降に譲りたいと思います。

どうもありがとうございました。

マクロン仏大統領のツイッターによると、「16日にTV会議方式で『臨時』G7首脳会議を開く」とのことです。

先日の財政金融委員会で「G20、G7の動きに統一感が欠けていた。臨時G20を開催し『危機感を共有していること』を改めて内外に示すべきだ」と提言していたので、G20でないのは残念ですが一歩前進だと思います。

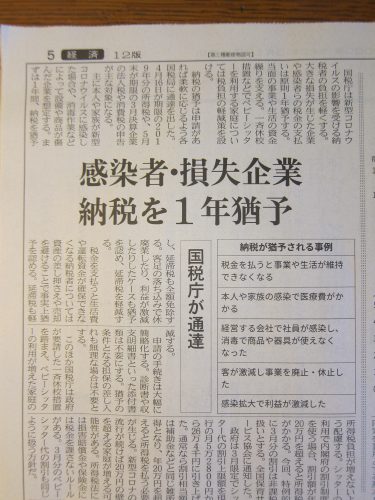

<感染症対策「納税を1年猶予」:日経朝刊>

「先日、納付期限が最大1か月延長されたが、思い切って半年以上延ばすべきだ」(3/10財政金融委員会)と国税庁に強く提言したのですが、それを上回る「1年」という通達が出ました。

一気に需要が消え、中小企業や個人事業主の皆さんの資金繰りは大変だと思います。出来る限りの政策を打っていきます。頑張ってください!

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56729270S0A310C2EE8000/

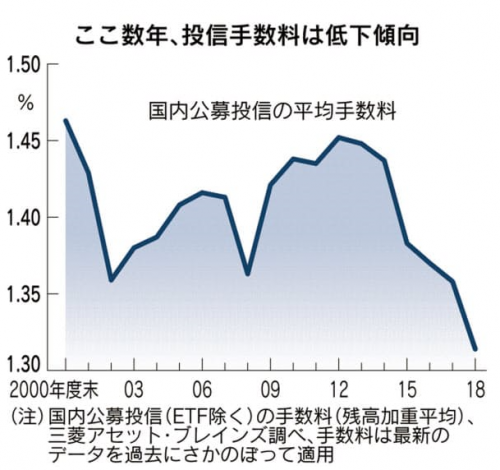

「投信手数料、一段と低下 個人の長期資産形成に追い風(日経)」

「投信手数料、一段と低下 個人の長期資産形成に追い風(日経)」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45715720V00C19A6EA2000/

ようやくあるべき姿に近づき始めたと思います。

個人の長期の資産形成をサポートするには、「顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供」が必要不可欠です。

しかし、現実には複雑怪奇な商品を作って、むしろ手数料を上げる傾向が見られた為、国会でも再三この問題を取り上げてきました(財政金融委員会「高金利抱き合わせ商品、投信販売手数料」動画 http://nakanishikenji.jp/diet/21087)。

引き続き注視していきます。

貿易戦争は覇権争いの一側面

「米中貿易戦争」という言葉がよく使われるが、貿易戦争というよりも覇権争いが根底にある。覇権争いが貿易という分野に出てきている、と理解したほうがいい。

貿易戦争ならば、具体的な数値目標を提示し、改善されれば制裁を中止するはずだ。ところが米国は具体的な要求をしない。中国からすれば何を改善すればよいのかわからない状況で、関税があがる、対象品目は増える。ゴールが見えない。

強まる中国脅威論

背景には、中国の台頭に対する米国の警戒心が急速に高まっていることがある。米国が中国をたたきにきている、とみれば、貿易赤字の問題というよりもむしろ、中国の製造業などの力を弱体化させることが目的になっていると考えた方がわかりやすい。

米中貿易戦争はトランプ流の一つと見られているが、共和党だけではなく民主党内でも中国脅威論は強まっている。関税引き上げに対しては製造業を中心に懸念する声が米国にもあるが、それでも米国内の支持は比較的高い。中国を今のうちにたたいておくべきだという考え方が広まっているためだろう。

一方で、中国はこの「貿易戦争」には勝てない。中国でしか作れないものがあれば、関税率を引き上げることでかえって米国が追い込まれる可能性もあるが、そうではない。

さらに中国には弱みがある。産業規制や資本規制など中国は自国保護政策のデパートのようなところだ。自国保護政策に問題があることは彼ら自身は十分に分かっているが、そのことが成長の前提になっており、今の段階ではやめられない。

中国が米国に具体的な市場改善策を示せば、理屈の上ではこの貿易戦争を終わらせることができるだろう。しかし、現在の中国にその力はない。

敵が必要なトランプ氏

さらにいえば、はたして米国は解決を望んでいるのか。

トランプ米大統領のやり方は、外に敵を作ってそこに国内の不満を向けることで一貫している。もともと、メキシコ移民が仕事を奪っている、国境に壁を作るんだ、と言って大統領になった。

その「メキシコ」が今は中国になっている、と見ることができる。中国は急速に成長しているため、脅威としては見えやすい。これが欧州連合(EU)ではやはり、響かない。

身もふたもない話だが、トランプ氏からすれば、政権運営には敵が必要だ。米中間選挙が終われば、という見方もあるが、次は再選がある。再選のためには中国を敵にしておくほうが都合が良いのかもしれない。

そうした観点で見ると、この「戦争」には出口がない。どこかで協議が進んで解決策が見いだされるのではないかという観測もあるが、簡単には終わりそうにないと思っている。

一方、日本も注意しておくべきことがある。米国から見るとメキシコとは北米自由貿易協定(NAFTA)で合意した。カナダも協議が進んでいる。EUとの間でも関税引き下げに関する協議が始まる。韓国は自由貿易協定(FTA)を改定した。

すると米国から見ると通商問題で残っているのは日本だけ、と見える。日米経済対話の枠組みはあるが、実質的な話はしていない。日本への要求が今後、強まってくる可能性がある。そこは備えておく必要がある。

トランプ氏は2国間交渉を重視し、日本にも迫ってくる。しかし、関税貿易一般協定(GATT)、世界貿易機関(WTO)といった多国間の枠組みは長年の知恵に基づくものだ。

日本としては、米中の争いに巻き込まれても何もいいことはない。別の次元で考え、アジアで中国も可能な限り組み込みながら、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)をはじめとした多国間の枠組みを広げていくしかない。

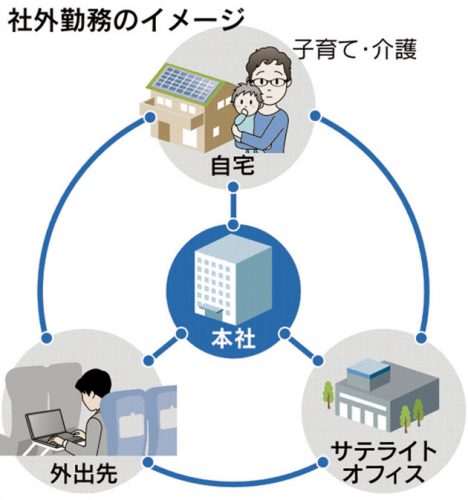

<日立がテレワーク10万人:生産性向上へ>(日経新聞)

<日立がテレワーク10万人:生産性向上へ>(日経新聞)

テレワークに必要な特殊なデータ通信技術は、米国などですでに10年以上前から実用化されており、あとは企業の決断次第といえます。

神奈川が「日本一通勤時間が長い県」(総務省国民生活基本調査)を脱するためにも、この動きが広がることを期待します。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33672660R00C18A8MM8000/?n_cid=NMAIL007

「道半ば」

アベノミクスの基本は、デフレからの脱却に真正面から取り組むということである。現時点において「道半ば」と言われるのは、政府も認めているように、まだデフレから「完全に脱却した」とはいえないためだ。また、日銀の掲げた2%の物価上昇目標も達成できていない。

ただ、経済政策で一番重要なことは雇用の創出、つまり「働きたい人に活躍の場を提供すること」である。その点ではアベノミクスは十二分に成功している。この先、賃金が上昇していると実感できるような状況を作り、消費の盛り上がりにつなげることが重要である。そこが問われている。

景気に敏感なところ、労働市場の需給に敏感なところ、具体的には非正規労働者を中心に賃金が上がり始めている。また、大企業よりも中小企業で上がっている。賃金が上昇傾向にあるのは間違いない。

しかし、大企業を中心としたいわゆる日本型雇用がつづいている部分では、「雇用の安定と引き換えに賃金は抑制しても良い」という感覚が労使ともに残っている。そのような労働移動が少ない正規の労働者に関しては、労働市場の需給がすぐには賃金に反映されにくい傾向となりがちである。

景気に敏感な部分に関しては、アベノミクスというマクロ経済政策をきちんと継続してゆけば、「見えざる手」による賃金の上昇がこの先も期待できる。しかし、この制度や習慣によって経済政策への反応が鈍くなっている部分に対しては、「政府の企業への賃上げの要請」といった「見える手」も必要である。官製春闘などと揶揄(やゆ)すべきではない。

また中長期的な視点からすると、生産性の向上こそが持続可能な賃金の上昇につながることを忘れてはいけない。そのためには、賃金が能力や成果に応じて上がるという仕組みに変えていく必要がある。その部分はまだ「道半ば」。働き方改革を進め、生産性革命をやろうという現在の政策の基本的な方向性は間違っていない。

当初の熱気薄れた

ただ、第2次安倍内閣が発足した当初の、「なんとしても経済を成長させる」という熱気がやや薄れたように感じられることが気になる。

新三本の矢では、かなり分配政策のほうに重点が移っているのではないか。消費税率の引き上げについても、社会保障を充実していくという。もちろん、そうした政策は必要ではあるが、その分、経済成長に対する熱意の部分が見えにくくなってしまっている。

規制改革にもっと力点を

2014年にスイスであったダボス会議(世界経済フォーラム年次会議)で、安倍晋三首相は「いかなる既得権益といえども、私のドリルから無傷ではいられない」と述べていた。あのような「明日から絶対やる」という熱気が、政府の中から発信されなくなってきている。国家戦略特区をめぐる加計学園の問題があったことも影響しているのかもしれない。

規制改革は半歩先、一歩先を行かなければならないので、冒険をしなければならない部分がある。しかし、現状を見ていると、やや安定を目指すことに傾いているように思われる。社会保障の充実を前面に押し出すことは、野党との争点を消すという意味から政治的には正しいのだろう。

しかし規制改革というものは、事柄の性格上アクセルを踏み続けないと止まってしまう側面がある。「最初の三本の矢はどこに行ってしまったのか?」という感覚を持つ人が、増えてしまっているのではないか。規制改革を行い中長期的な成長の基盤を確立するというメッセージを発信しつづけることが重要だ。

成長するためには、生産性の向上が必要不可欠である。生産性が上がれば、企業収益も上がり賃金も上がる。そのためには技術革新が必要だが、それを妨げている規制がたくさんある。起業一つとっても、大量の書類が必要だし、まだまだハードルが高い。思い切った規制改革に挑むことが不可欠だ。

出口戦略はゆっくりと

日銀が「2%の物価上昇目標について、達成時期を明示しない」ことにしたのは、現実的であり良いことだと思う。これまでは金融政策決定会合で達成時期を先延ばしするたびに、後手に回っているという印象を与えてしまっていた。

そもそも最初に2年と年限を切って、物価上昇目標を掲げたこと自体に無理がある。発表当時は明確に言い切ることがサプライズにつながり、政策の効果を後押しする側面もあったが、2年先の世界経済の状況など分かるはずがない。

オーソドックスな金融政策論的にいうならば、物価目標は期限を区切って設定すべき性格のものではない。大事なことは、人々が「物価は2%ぐらい上がるものだ」との期待を持ちつづけるように、分かりやすい旗印を掲げることである。その上でさまざまな金融政策を実行し、中長期的に2%程度が維持できれば、物価上昇目標政策は成功したといえる。

金融政策を今後どうするかという点では、長い時間をかけてゆっくりやっていくことが大切だ。デフレが20年もつづいているのは日本だけ。そこから脱却するのに、即座に出口戦略にいけるわけがない。まずマイナス金利をゼロ金利に戻し、量的緩和の買い付け量は徐々に減らす。国債は満期を待ちながらゆっくり償還していく。そういうやり方しかない。

いま、中東の緊張で原油価格が上昇し、米国の金利も上昇傾向にある。物価が上がる可能性は高まっていると思う。ただ、物価上昇が本格化した時に、日銀がすぐさま利上げなど金融の引き締めを考えて、それが効き過ぎてショックを与えることが一番怖い。

たとえばバブルの末期に、不動産の総量規制というショック療法にダメを押す形で、大幅な金利の引き上げを一緒にやってしまった。そのために景気が一気に冷え込んで、そのまま立ち直れなくなった。あの繰り返しだけは避けなければならない。だから、時間をかけてゆっくりやるしかない。

そういう意味でのいわゆる「出口戦略」は、黒田東彦(はるひこ)日銀総裁の今の任期では終わりきれないだろう。「黒田後」がどういう政権かはわからないが、いずれにせよ出口戦略であせって失敗しないようにしなければならない。

中途半端に「出口戦略に行く」となった時に、市場はそれだけでショックを受ける。下手をすれば、また「失われた10年」の繰り返しになる。それだけは避けなければならない。

TPPは米国の参加を辛抱強く待つ

日米の貿易交渉では、茂木敏充経済再生担当相とライトハイザー米通商代表部(USTR)代表で協議の枠組みができたが、基本的には環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を基本に置く日本と、2国間の自由貿易交渉(FTA)を求めてくる米国との間で、双方の主張がなかなかかみ合わないということになる。

日本としてできるのは、まずTPPの参加国を増やす。タイ、インドネシア、韓国などが対象になる。そうしてアジアでの連携を強める。

また、TPPが実際に動き出すとオーストラリアから牛肉が日本にどんどん入ってくる。そうなれば、政治的にも大きな力を持っている米国の畜産業界が黙っていない。米国の畜産農家が米政府を動かすことが期待できる。

だから、TPPを早く発効させて、米国も最終的に参加せざるを得なくなるような実績を作っていくことが重要だ。

ただ、米韓FTAでは米国が在韓米軍のことまでちらつかせて韓国を譲歩させ、米国に相当有利な協定を結んだ。トランプ米大統領にとってはこれが成功体験になってしまっており、日本にとってはあしき前例だ。

自由貿易の議論の文脈のなかで、軍事力など別の要素を出してきて取引をするのはいけない。日米関係はかつてないほど良好だが、ここは譲れないところだ。

人口減下で工夫の余地あり

人口減が経済への大きな押し下げ要因であるのは確かだが、人口が減っている国が必ずしもみな、低成長に陥っているわけではない。グローバル化がこれだけ進んだなかでは、どんな国でも世界に打ってでていくことができれば、そこに可能性がある。

米国でも人口は増えているが、自動車産業の街であるデトロイトなどは非常に疲弊している。一方でシリコンバレーは非常にいい。要は成長の要因がハードからソフトに変わった。そういう意味では、米国だろうと日本だろうと、企業に依存しているいわゆる「企業城下町」のままでは衰退せざるを得ない。

個別の面で見ていけば、日本では世界で戦えるソフトパワーが中央、地方に限らずたくさんある。香港やシンガポールの高級スーパーでは日本の果物や野菜に非常に高い価格がついている。

ブランドをしっかり確立していけば、まだやりようはいくらでもある。たとえば福岡市は特区制度を利用して起業が盛んになっている。起業が増えることで、それを支えるインフラの部分である会計士や弁護士も増え、アジアからも起業家がやってくる。そういう相乗効果が生まれている。

日本の人口が減っていくということ自体は前提として考えるしかないが、そのうえで工夫の余地は十分にある。

*毎日新聞プレミア に掲載されています

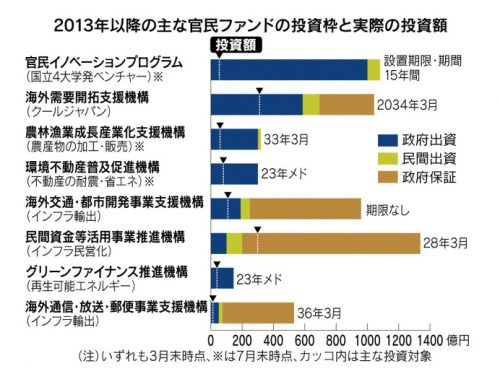

この記事の中で、先日発表した自民党の行政改革推進本部の提言が紹介されています。

「官民ファンドの効率的・効果的運用について」(7月27日)http://nakanishikenji.jp/diet/23267

健全な成長戦略にとって、「リスクマネーの供給」は必要不可欠なものです。「閑古鳥が鳴く」ようでは困ります。

ただ、あくまで「投資」ですから、きちんと目標を設定し、成果の検証を適宜適切に行ない、効果的な運用を図らねばなりません。その上で「出資されずに大学に残っている資金を国庫に返納すること」は、当然検討されるべきです。

参議院議員 中西けんじ(神奈川県選出)